Notas

Hoy escribe Fernando Bermejo

La semana pasada empezamos a cuestionar la pretensión de esa mayoría de autores que llevan décadas repitiendo la cantilena de que la reconstrucción más plausible del texto original del Testimonium Flavianum es un texto neutral hacia Jesús, resultado de sustraerle simplemente tres frases que parecen interpolaciones cristianas. Tras mostrar que el concepto de “simplicidad” utilizado resulta un tanto arbitrario (pues supone de entrada eliminar la tercera parte del texto), vimos que es más que discutible que el procedimiento más sencillo sea eliminar de un plumazo la primera de las frases. Por razones distintas, cabe decir lo mismo de las restantes. Resulta bastante claro que la frase “este era el Mesías” no parece haber podido ser enunciada por Josefo. Ahora bien, la decisión de Meier y de tantos otros de soslayar la posibilidad de que el original haya podido tener un enunciado en estilo indirecto, que presentara la afirmación como una creencia subjetiva, se da de bruces contra varios argumentos poderosos: una referencia al “Cristo” en el texto explica mejor la referencia a los “cristianos” al final del TF; la aseveración tajante de Orígenes de que Josefo no creía que Jesús fuera el mesías; y, sobre todo, la existencia de versiones convergentes del texto de Josefo, una latina transmitida por Jerónimo y otra siríaca transmitida por Miguel el Sirio, que contienen una oratio obliqua del tipo “se creía que era el Cristo”. Respecto a la tercera frase –“pues se les apareció al tercer día, vivo de nuevo, tal como los divinos profetas habían dicho…”–, puede sostenerse algo similar. Aunque resulta sospechosa en razón de su contenido típicamente kerigmático, lo cierto es que de nuevo cabe la posibilidad de mantenerla si se supone que la original estaba formulada en estilo indirecto, expresando así (probablemente con un toque irónico) una creencia cristiana fundamental. La propuesta habitual de suprimirla no es imposible, pero llama la atención la obstinación con la que se rechaza la posibilidad de conservarla mediante la sencilla suposición de una eliminación de la oratio obliqua. Existen, por tanto, maneras filológicamente más económicas de explicar el texto recibido de Josefo, por lo que la reconstrucción habitual no puede presumir de ser precisamente la más simple. Saludos cordiales de Fernando Bermejo

Miércoles, 12 de Febrero 2014

Comentarios

Notas

Hoy escribe Gonzalo Del Cerro

Homilía III El saludo de Pedro a las turbas como introducción a su primer gran debate termina con el planteamiento general de sus tesis fundamentales sobre el carácter de Dios. Era importante ante las actitudes de Simón dejar claros los conceptos básicos, puestos en duda, cuando no negados abiertamente, por su adversario dialéctico. Sobre todo, deben los fieles aspirar a lo que más les conviene, que es la salvación eterna, en el fondo el gran don de Dios a sus fieles. Porque la realidad es que Dios es el único capaz de proporcionarla a los que cumplen determinadas condiciones. La obra de la Creación Este principio da a Pedro la oportunidad de ofrecer una primera y elemental visión de la obra de la creación. Porque Dios fue quien “llevó lo no existente a la existencia, el que fabricó el cielo, el que condensó la tierra, el que puso límites al mar, el que encerró las cosas que hay en el Hades y el que llenó todo de aire” (III 32,2). Es decir, Dios convirtió el caos primitivo en “cosmos” (orden). Puso todas las cosas en su sitio y las dotó de los medios necesarios para la vida de sus futuros habitantes. Convencido de la importancia del tema, Pedro se explaya describiendo la creación en sus diversos apartados de forma detallada. Ante todo cuenta cómo Dios cambió la sustancia primera y simple en cuatro formas mezclándolas. Hizo diversas combinaciones para que, así mezcladas, produjeran el gozo de la vida a partir de elementos contrarios. Luego pobló los cielos de ángeles y espíritus con un simple gesto de su voluntad. El cielo sería la residencia de los ángeles, como luego hizo la tierra como residencia de la raza humana. Adornó el cielo visible con astros, a los que señaló sus caminos y carreras. Preparó la tierra con toda clase de ventajas para que se convirtiera en la fuente de la vida humana con sus frutos. Tuvo cuidado para que los frutos encontraran en cada ocasión los medios de prosperar. Para ello señaló los límites al mar y a la tierra seca, como lugares para que habitaran los seres marinos y los terrestres. Salió al paso de las necesidades de los seres vivos para que pudieran conservar y desarrollar su capacidad de vida. Llenó el espacio de aire para que todos los animales pudieran respirar cómodamente (III 33). Alaba luego Pedro la mano poderosa de Dios, que hace bien todas las cosas. La mejor prueba de esa afirmación es la contemplación de la obra creadora. Si contemplamos los volátiles, nos vemos obligados a reconocer la habilidad del que los ha creado y los ha lanzado a vivir por los espacios en una variedad innumerable y en una diversidad de formas, colores, cantos y costumbres. Es también admirable la infinidad de plantas en sabores, olores y capacidad alimenticia como para dar satisfacción a la cantidad y diversidad de seres que con ellas se mantienen. Y para todos ha preparado Dios los lugares más adecuados a su desarrollo, ya sean los mares, los ríos, la tierra, las montañas, las hondonadas y todo lo necesario para vivir, defenderse y alimentarse (III 34). Más allá del cielo estrellado El autor de las Pseudo Clementinas es consciente de que el mundo creado que contemplamos no agota ni completa la obra de Dios. Más allá de las estrellas, de los vientos, de las fuentes, de la misma vida, se ocultan misterios insondables desconocidos para la ciencia humana. Hay una gama infinita de “porqués”, que no tienen respuesta en los estrechos límites de la existencia del hombre. ¿Cómo es el camino de las estrellas? ¿De dónde procede su luz y su calor? ¿Cuál es la fuente de las aguas que vierten en el mar? ¿Por qué el mar ni se llena ni se desborda? ¿De dónde brota el soplo que produce los vientos? El hombre ignora la naturaleza del trueno, del relámpago, del granizo, de la nieve; desconoce incluso el origen de la vida y su desarrollo. Las lejanías de la ciencia Posiblemente, la ciencia moderna ofrezca solución natural a ciertos interrogantes del universo. Pero cuanto más se alejan los límites de la observación humana, el hombre tropieza con más interrogantes sin respuesta. Cuando los astrónomos preparan la confección de un mapa que sitúe en su sitio y en su dirección a millones de estrellas de la Vía Láctea, seguimos interrogándonos con el autor de las Pseudo Clementinas dónde está el fin de nuestras curiosidades. El autor de esta literatura no tenía mayor perspectiva que el espacio de unos pocos miles de años. Ahora sabemos que el sistema solar gira alrededor de nuestra galaxia y tarda 52 millones de años en dar una vuelta completa. O los astrónomos nos aseguran que el sistema solar, con la tierra y la luna, se formaron hace 4.500 millones de años. Y nuestras naves más sofisticadas apenas se asoman a las cercanías del universo. El “más allá” se aleja de una manera prácticamente infinita. De forma que ahora nos preguntamos con la ciencia en nuestras manos si realmente el universo tiene un límite. Saludos cordiales. Gonzalo Del Cerro

Domingo, 9 de Febrero 2014

Notas

Hoy escribe Antonio Piñero

El libro que reseñamos esta semana me parece un hito en la historia de las traducciones de la Biblia en España…¡y espero que no sea el último! La idea del autor de publicar la versión al castellano de un evangelio canónico, con una extensa y clara introducción histórico-crítica, con una traducción muy buena por lo ceñida al texto, me parece esencial. Igualmente me lo parece el reconocimiento (dudado, extrañamente por algunos elementos del clero) de que un texto de hace dos mil años necesita necesariamente notas aclarativas, breves, precisas, que incidan y procuren arrojar luz en los problemas esenciales del texto, de modo que el lector de hoy pueda comprender de la manera más exacta posible lo que quiso decir el autor para sus primeros lectores, me parece también fundamental. El autor no ha abusado del lector y ha iluminado el evangelio con unas 500 notas. No me parecen en absoluto demasiadas. La razón de que este libro sea un hito es histórica: desde el siglo XIII, en el reinado de Alfonso X el Sabio se comenzaron a trasladar a lengua romance el texto Bíblico, en su obra General Estoria, no hemos tenido en España ninguna versión al castellano que haya sido absolutamente independiente de la Iglesia, o de los prejuicios de otras confesiones, como la protestante de Cipriano de Valera, ya sea por la intervención directa de la misma Iglesia o indirectamente por la vía de autoridades civiles interpuestas. Así pues, creo que esta traducción del Evangelio de san Mateo es la primera en España absolutamente independiente. Ficha: José Montserrat Torrents, Evangelio de Mateo. ¿El origen del antisemitismo? EDAF, Madrid 2014, con índice analítico de materias, 199 pp. ISBN: 978-84-414-3367-0. El prólogo y la introducción tratan prácticamente todos los temas que pueden interesar al lector de hoy: • “Evangelio”; género literario; fecha de composición. • Estructura de este evangelio. Análisis literario (aquí el autor renuncia, probablemente por imposible), a un esquema riguroso de la obra, pero no a indicar al lector los recursos de articulación del texto; • Lengua en la que se compuso (en griego, no en hebreo como piensan algunos, al menos el texto actual, ya que el autor utiliza muchas veces para su texto bíblico no la Biblia hebrea sin la versión al griego de los LXX); • Cómo son las traducciones modernas y sus inconvenientes • Qué fuentes utilizó Mateo para componer su evangelio y cómo • Autor, fecha y lugar de composición. Hasta aquí son los elementos normales de toda introducción. A partir de este momento el autor plantea temas menos corrientes o que no se suelen tocar en traducciones confesionales. Así: • Pablo y los evangelios. ¿En qué medida dependen los evangelistas de la concepción cristológica (“ciencia/teoría de Jesús como mesías”). de Pablo acerca de la figura y misión de Jesús. • Cómo afectaron los sucesos contemporáneos (hacia el año 80) en Israel en la composición del Evangelio • Cómo dibuja el evangelio su peculiar imagen de Jesús y cómo pinta a sus enemigos • Problemas de historicidad del Evangelio de Mateo. Y la última cuestión, • ¿Es el Evangelio de Mateo el inicio formal del antisemitismo cristiano? Estoy de acuerdo con la mayoría de las propuestas de José Montserrat; y en otras puedo disentir siempre en el grado, cuantitativamente, pero no en sí misma, cualitativamente. Por ejemplo, en qué grado era Jesús un galileo armado, o mejor un nacionalista galileo cuya postura y posición (ingles stance) era netamente antirromana y revolucionaria, pero que no creía definitivamente en la fuerza de las armas humanas y sí en la intervención divina. Una suerte de Gedeón del siglo I. Es claro que Jesús no podía mantener un grupo armado, por pequeño que fuese (de 200 o 300 hombres) porque no tenía dinero para ello. Las fuentes coinciden en pensar que Jesús era totalmente pobre y necesitaba de la ayuda económica de voluntarios, especialmente mujeres. Aparte de que una fuerza armada incluso menor, pensamos de 100 hombres habría sido detectada rápidamente por la policía tanto de Judea como de Herodes Antipas y no la habría dejado actuar hasta la el prendimiento de Getsemaní. Otro ejemplo: el grado en el que dependían de Pablo los evangelistas. Otro caso: la valoración negativa de Montserrat, a mi parecer un tanto extrema, sobre la credibilidad, o no, histórica de los evangelios. Respecto a la valoración de Mateo como iniciador del antijudaísmo, que es el tema del subtítulo del libro, quiero indicar que hay un pasaje de Pablo, en apariencia y naturalmente anterior a Mateo, que es muy crítico con los judíos: “14 Pues vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios que están en Judea, en Cristo Jesús, porque también vosotros habéis padecido de vuestros compatriotas las mismas cosas que ellos de parte de los judíos; 15 éstos son los que dieron muerte a Jesús y a los profetas y los que nos han perseguido a nosotros; no agradan a Dios y son contrarios todos los hombres, 16 impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, para que se colmen constantemente sus pecados; pero la Cólera ha llegado sobre ellos hasta el final” Algunos investigadores opinan que estos versícupos son una glosa de un escriba posterior. Las razones son: a) Porque contienen un feroz ataque a los judíos, impropio de Pablo que tiene a orgullo ser judío. Contrástese con Flp 3,4-5: Yo tengo motivos para confiar también en la carne. Si algún otro cree poder confiar en la carne, más yo. 5 Circuncidado el octavo día; del linaje de Israel; de la tribu de Benjamín; hebreo e hijo de hebreos; en cuanto a la Ley, fariseo. b) Porque en el v. 16 se dice que los judíos “son enemigos de todos los hombres” (¡!) y que vino sobre ellos la ira-cólera de Dios “hasta el final”, es decir, quedan condenados para siempre. Esta idea supone una más que notable contradicción con Rm 11,25-26, que dice: No quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, no sea que os creáis en vuestro interior que sois sabios: el endurecimiento parcial de Israel durará hasta que entre la plenitud de los gentiles, 26 y así, todo Israel se salvará, como dice la Escritura: “Vendrá de Sión el libertador; alejará de Jacob las impiedades”. c) Porque el castigo divino al que se refiere “Pablo” es una referencia a la destrucción de Jerusalén y del Templo en el 70 d.C., momento en el que él habría muerto ya. Yo estoy de acuerdo con ellos y pienso que se trata de una interpolación como la de 1 Cor 14,33b-36, sobre la sumisión de las mujeres Como en todas la iglesias de los santos, 34 las mujeres cállense en las asambleas, pues no les está permitido hablar; estén sumisas como también dice la Ley. 35 Y si quieren aprender algo, pregúntenlo a sus propios maridos en casa; pues es indecoroso para la mujer hablar en la asamblea. 36 ¿Acaso salió de vosotros la palabra de Dios? O ¿ llegó hasta vosotros solos?, que tanto daño ha hecho a la figura de Pablo, aparte de sus propias declaraciones pintando a la mujer como un ente secundario respecto al varón. Pero, como aparecen las dos en todos los manuscritos de Pablo desde finales del siglo II o III y se editan desde entonces, en la práctica muchos consideran a un Pablo (cuya doctrina sobre la Ley no entienden en absoluto y opinan que es un rechazo general de ella), creo también que hay que echar la culpa de los inicios del antijudaísmo cristiano no solo a Mateo, sino a un involuntario Pablo que al menos respecto a la ley de Moisés se expresó más que obscuramente. Vuelvo a insistir en que mi opinión personal de este libro de Montserrat es que su publicación, con su introducción y notas crítico-filológicas e históricas, es un verdadero hito como ya he indicado. Pero a la vez deseo decir a los lectores que no es más que el adelanto de un proyecto que he expuesto alguna vez más en las páginas de este mismo Blog, y que yo mismo he hablado con el autor de este libro y al que éste se ha incorporado (del que deseo que haga algún otro libro más para el proyecto, pues todo lo que escribe es bueno): la publicación a largo plazo de todos los libros de la Biblia, hebrea, griega y Nuevo Testamento con las mismas características de honestidad, imparcialidad, aproximación a todos los temas candentes, puesta al día de los problemas, etc. Es muy posible que podamos publicar primero el Nuevo Testamento y que cuando éste vea la luz y si consigue el agrado del público podamos seguir con el Antiguo Testamento. Y respecto al Antiguo Testamento desearía insistir es incumbencia de esta nueva versión presentar un texto de la Biblia hebrea que tenga en cuenta todo lo que sabemos después de los Descubrimientos del Mar Muerto, que son muchos, ya que hay entre sus manuscritos unos 200 que son bíblicos, que presente la gran cantidad de variantes, recensiones y ediciones distintas que tenía la Biblia hebrea en el siglo I, momentos de vida de Jesús, Pablo y los evangelistas. Es absolutamente necesario presentar esas variantes del texto bíblico (en Jeremías importaban casi un 15 % del texto total del profeta) a la gente interesada para que se caiga en la cuenta que en esos momentos de Jesús y de Pablo la Biblia era más el contenido que la forma exacta y fija de su texto. En este ambiente se movió la exégesis del Nazareno, de Pablo y de los evangelistas, es decir, los “autores” (Jesús no escribió nada, pero de él se recogen muchas interpretaciones de la Ley) clave del cristianismo primitivo que manejaban la Biblia de una manera muy distinta a la nuestra. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com

Viernes, 7 de Febrero 2014

Notas

Hoy escribe Fernando Bermejo

Los defensores de la reconstrucción más habitual del TF, que postula que el texto original era “neutral” hacia Jesús, argumentan por último que debe ser preferida también en razón de su simplicidad. Lo más sencillo, afirman, es suprimir tres frases del texto, obteniendo de ese modo –dicen– el texto primigenio de Josefo. Una primera objeción a este procedimiento es que el concepto de “simplicidad” utilizado resulta, si bien se piensa, un tanto arbitrario. Si uno se toma la molestia de contar las palabras que contiene el TF, observará que ascienden a 89. Si a continuación a uno se le da por contar las palabras que forman las tres frases expurgadas, resulta que el número es 29. Es decir, el texto eliminado por casi todo el mundo representa nada más y nada menos que una tercera parte del texto original. Eliminar una de cada tres palabras y presentar este procedimiento como el más sencillo filológicamente hablando para reconstruir el texto original (en lugar de aceptar, como hacen otras propuestas, cambios menores) es, como mínimo, francamente discutible. Pero el problema se incrementa cuando se sopesa aisladamente cada frase. Por ejemplo, la expresión “si es que hay que llamarle hombre” es considerada a menudo, y sin más reflexión, como una interpolación, con el argumento de que implica necesariamente que quien la formula considera a Jesús un ser divino, algo que sería absurdo atribuir a Josefo. La objeción es que esta no es la única interpretación posible de la frase. Como han señalado varios autores, caben otras. Existen frases similares tanto en autores cristianos como paganos, cuya intención es simplemente señalar lo extraño en el comportamiento de un sujeto (por ejemplo, si se le atribuyen capacidades taumatúrgicas). Además, resulta que la frase podría haber sido usada también no como muestra de asombro o admiración, sino en un sentido muy diferente: de modo irónico en relación a la exaltación del personaje llevada a cabo en medios cristianos. En efecto, independientemente de lo que se opine acerca de cuándo se generó la creencia en el carácter divino de Jesús, es claro que el proceso de exaltación del personaje comenzó en seguida tras su muerte entre sus seguidores, y que la divinización se operó a más tardar a finales del s. I, tal como testimonian los textos del Nuevo Testamento. Dado que ese proceso era central a las creencias cristianas, Josefo –que escribe asimismo a finales del s. I – debe de haberlo conocido, y la frase citada puede expresar precisamente su distanciamiento irónico respecto a las pretensiones cristianas, para él obviamente desaforadas. Como veremos, la consideración de las otras frases permite igualmente dudar de que su eliminación constituya realmente el procedimiento más simple. Saludos cordiales de Fernando Bermejo

Miércoles, 5 de Febrero 2014

Notas

Hoy escribe Gonzalo Del Cerro

Homilía III El varón y la hembra frente a la profecía Una nueva visión de Pedro y Clemente sobre el concepto del varón y la hembra en la mentalidad de las Pseudo Clementinas. Leemos en el texto de la tercera homilía: “El varón es todo verdad. La hembra es todo falsedad. Luego el que nace de varón y de hembra, en parte miente, y en parte dice verdad. Pues la hembra, envolviendo la semilla blanca del varón con su propia sangre como con fuego rojo, afirma con apoyos ajenos la debilidad de sus huesos. Y satisfecha con la flor efímera de su carne, y vaciando con breves placeres la fuerza de su razonamiento, arrastra a muchos al adulterio, con lo que los priva del futuro buen esposo” (H III 1-2). Esta claro que ni Pedro ni su intérprete Clemente son demasiado devotos de la mujer y su misión en la historia y en la vida. Como decía Verdi de la mujer “muta d’accento e di pensiero”, la hembra arrastra como tal a muchos al adulterio, uno de los peores pecados para el autor de esta literatura, con lo que los priva del futuro buen esposo. Actitud de discípulo ante el Profeta de la verdad Y vuelve el autor a recurrir a la alegoría para describir la actitud del hombre frente a la palabra del Profeta de la verdad. “Pues esposa es todo hombre, cuando es iluminada su mente, al ser inseminado con la palabra blanca de la verdad del Profeta verdadero”. Y continúa Pedro por el camino de la alegoría hablando del adulterio espiritual, una forma de infidelidad a la fe y a sus predicadores. Esa infidelidad va calificada con el nombre del pecado más denostado en las páginas de toda esta literatura. El autor describe el proceso de la conversión de la conducta del hombre en adulterio espiritual: “Cuando el alma es inseminada por otros, entonces, como culpable de fornicación o de adulterio, es abandonada por el Espíritu. De esta manera, el cuerpo animado, separado del Espíritu vivificador, se disuelve en el polvo, mientras que el alma recibe en el tiempo del juicio el castigo merecido por su pecado después de su separación del cuerpo” (H III 28,2). El adulterio espiritual produce el mismo efecto que el adulterio material. Primero, la mujer es arrojada de su casa; luego es condenada al castigo que su conducta merece. Prolegómenos del debate ante una turba expectante Pedro se disponía a explicar más detalladamente su criterio sobre el tema, cuando llegó Zaqueo avisando de la expectación de la turba y del mismo Simón: “Ya es hora, Pedro, de que salgas para hablar. Pues hay en la sala mucha gente reunida que te espera. En medio de ella está Simón, como polemarca con su escolta” (H III 29,1-2). Simón, uno de los dos contendientes, estaba también acompañado de compañeros que le servían de asesores y de escolta para eventuales momentos de apuro. Clemente sigue narrando los hechos previos al debate. Cuenta, por ejemplo, que Pedro le ordenó recogerse aparte en oración porque todavía no había recibido el bautismo. Él y los perfectos que con él estaban se reunieron para orar por el éxito del debate. Pedía Pedro que Dios colaborara con su predicación para lograr la salvación de sus oyentes. Terminada su oración, salió Pedro a un lugar del atrio, que era luminoso y grande. Allí se había congregado una gran multitud de gente, porque la fama del debate prometido y programado había suscitado un gran interés. Ambos personajes contendientes tenían sus admiradores y amigos, que estaban particularmente interesados en seguir las doctrinas y la argumentación de Pedro y de Simón. El tema era, además, importante para los que tenían interés en conocer la verdad y sus accesos. Pedro y Simón venían acompañados de una justificada admiración por sus milagros. Importante saludo de Pedro Estaba, pues, en pie el pueblo con los ojos fijos en Pedro y en su contrincante. Comenzó Pedro con el saludo acostumbrado entre los hebreos y el lógico augurio de paz: “La paz sea con todos vosotros, los que estáis dispuestos a ofrecer vuestra diestra a la verdad de Dios” (H III 30,2). El saludo de Pedro es un eco fiel de la recomendación de Jesús a los setenta y dos discípulos (Lc 10,5-11). Menciona el gesto de sacudir el polvo de los pies en testimonio contra los que no acepten el mensaje y el augurio de paz, con mención expresa de Sodoma y Gomorra como objeto de mayor comprensión por sus errores. Pedro amplía su argumentación porque, dice, “no entendisteis” lo razonable; porque “no vinisteis a nosotros”; porque cuando vinimos, “no nos creísteis” (H III 31,2). Por eso, interesados por vosotros gratuitamente, oramos para que nuestra paz venga a vosotros. El Apóstol da importancia particular a su saludo, cuya comprensión y aceptación supone una disposición idónea para comprender la promesa y el anuncio de un juicio futuro con sus consecuencias positivas para los piadosos y negativas para los injustos. El saludo incluye una recomendación sobre la práctica de la justicia, como condición y camino para la obtención del futuro y eterno reino de Dios. La justicia es una de las obsesiones del autor de las Homilías, que la considera como el cumplimiento de la voluntad de Dios y fórmula precisa para la salvación. Saludos cordiales. Gonzalo Del Cerro

Lunes, 3 de Febrero 2014

Notas

Hoy escribe Antonio Piñero

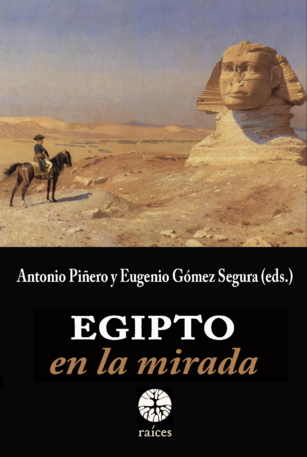

Esta semana no se trata de una reseña, sino de una presentación, ya que este libro ha sido editado por Eugenio Gómez Segura y por mí (con él edité también “La verdadera historia de la pasión” y “El juicio final” en EDAF, Madrid), esta vez en Editorial Raíces, Madrid (la misma que editó “¿Existió Jesús realmente? El Jesús de la historia a debate”). Datos del libro: Editorial Raíces, 28231 Las Rozas, Madrid, c/ Virgen del Pilar 9. ISBN: 978-84- 86115-79-1. 221 pp. Escribimos en la contracubierta: La obra nació en un seminario del mismo título organizado por la Universidad Popular de Logroño en abril de 2011. Dado que en la actualidad suele mirarse a Egipto para aprender de él, deteniéndose a menudo nuestra vista en su pasado, pensamos que podría ser interesante examinar la forma en la que se miraba al país del Nilo en otras épocas. El sorprendente resultado fue no solo descubrir los diferentes atractivos que siempre tuvo, sino darnos cuenta de lo distante de su propio pasado que está este Egipto actual que alimenta (quizá mejor “alimentaba”) sus arcas con el turismo mientras despierta recelos en el mundo. El resultado es un libro que nos revela la mirada ajena sobre ese país, al tiempo que nos muestra secretos que de otro modo nunca habríamos sabido ver. De la Introducción: Tan difícil es encontrar un mismo Egipto a lo largo de tres mil y pico años de civilización como imaginar que todos vemos lo mismo cuando miramos hacia Egipto. Así pues, tan interesante parece investigar qué han visto los diferentes pueblos en el país del Nilo como conocer todos los Egiptos que ha habido a lo largo de la historia. En lo que a nosotros, los autores, respecta, hemos apostado por la diversidad de miradas. Con esta perspectiva global planteamos en la Universidad Popular de Logroño un breve seminario con el mismo título del volumen que tiene el lector en sus manos. Se llevó a cabo los días 8 y 9 de abril del año 2011. Nuestra idea estuvo condicionada por un solo aspecto, el tiempo: atendiendo a la disponibilidad de fechas, había que ser breve; dada la extensión temporal de la influencia egipcia, renacida en el siglo XX tras varias reapariciones, decidimos ofrecer dos extremos, la Antigüedad y el mundo moderno. De esta manera, optamos por enfocar tres pueblos del pasado, israelitas, fenicios y griegos; una religión que enlazó el pasado con el presente, el cristianismo; y una mirada más moderna, la de la definitiva reaparición de lo nilótico en la Europa de la restauración. Con todo, eso no era suficiente, o así nos lo pareció, pues faltaba la propia percepción de lo egipcio, de manera que apostamos por mostrar qué ocurre en ese país en la actualidad y qué fundamentos tiene dicha realidad en el inmediato siglo XX. El conjunto resultó ser original por la riqueza que ofrecieron las aportaciones de cada conferenciante. El judaísmo, con su admiración institucional por el faraón; el mundo fenicio, por la evidente prosperidad que alcanzó comerciando con lo egipcio; los griegos, desbordados, aunque con humor, por lo magnificente; el cristianismo, porque atesoró en el clima del Nilo manuscritos indispensables para entender su pasado; por supuesto, la nueva seducción que experimentó Europa al redescubrir aquella cultura trimilenaria. Y, coincidiendo con los acontecimientos de la llamada Primavera Árabe, los datos fundamentales de cómo es Egipto en la actualidad. Es, además, una idea que nos sigue pareciendo interesante. Por eso ofrecemos ahora a los lectores aquellas conferencias y añadimos dos aportaciones nuevas que completan el trabajo de entonces: un capítulo dedicado a la Alejandría que rivalizó culturalmente con la gloriosa Atenas vista con los ojos del cine y un repaso de la influencia de lo egipcio en Roma capital del imperio y sede papal en el Renacimiento y el Barroco. Esperamos que Usted, amigo lector, acoja esta recopilación con el mismo interés que mostraron los asistentes en aquella ocasión en Logroño. Nosotros, tanto los conferenciantes como quienes ahora se han sumado a nuestra idea, esperamos por nuestra parte cubrir un hueco en la divulgación sobre una civilización tan atrayente y mucho más influyente de lo que parece a primera vista. Pasen y vean, aquí tienen Egipto al alcance de su mirada. Índice del libro • Javier Alonso, “Moisés el egipcio”. • Pilar Iguácel, “Fenicia versus Egipto: una mirada cómplice. • Eugenio Gómez Segura, “La cambiante mirada griega hacia Egipto. • Antonio Piñero, “Egipto y los orígenes del cristianismo”. • José R. Pérez-Accino, “De cuando Egipto fue descubierto. • Clementina Calero Ruiz, “Empresas de la divinidad. La imagen del poder en la Roma moderna a través de sus obeliscos”. • Domingo Sola Antequera, “Alejandría detrás de las cámaras. La ciudad ptolemaica vista por el cine contemporáneo”. • Gregorio Torrealba, “Buscando una mirada propia: imperialismo, descolonización y neocolonialismo”. Como el resultado del coloquio y la reelaboración de las conferencias produjo un resulto muy interesante, nos hemos animado a publicar el libro en esta época de desolación editorial. A pesar de ello…Tras leerlo la primera vez me quedé satisfecho del resultado, pues el libro resulta muy ameno, ofrece mucha información, y los temas en sí son interesantes. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com

Viernes, 31 de Enero 2014

Notas

Hoy escribe Fernando Bermejo

Al hilo de la presentación de un libro-homenaje a Jesús Peláez, en sus últimas postales Antonio Piñero ha comentado el artículo de W. Hendriks sobre algunos textos paulinos. Entre ellos está Rom 9, 5, con su conocida crux interpretum: ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα, ὁ ὢν ἐπὶ πάντων Θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοῦς αἰῶνας, ἀμήν. Y presenta una serie de razones que justifican entender el pasaje “Dios bendito…” como NO referido al Mesías. No habiendo tenido todavía ocasión de leer el artículo de Hendriks, ignoro si las varias razones ofrecidas agotan el conjunto argumentativo presentado por este autor. En todo caso, a los argumentos ya expuestos pueden añadirse las siguientes consideraciones. El texto constituye el final, el colofón, de la enumeración de una serie de aspectos cruciales para la religión de Israel, una serie de bendiciones característicamente judías: ley, culto, alianzas, patriarcas... Pero, además, el Mesías es contado entre esos privilegios y bendiciones de Israel. Esta inclusión del Mesías en la serie de realidades precedentes queda muy clara en la triple repetición del ὧν (“de los cuales”) en el texto griego. En este contexto (y aun dejando aparte el hecho de que, en efecto, en ningún otro texto llama Pablo “dios” a Jesús), se desvanece toda inteligibilidad de una categorización del Mesías en términos divinos, y a la vez cobra todo su sentido una doxología final –en una formulación típicamente judía (Baruch hu)– al Dios de Israel, quien es bendito en razón también de todas las bendiciones concedidas a su pueblo. Otro argumento que merece la pena señalar es la caracterización final de "Dios bendito" como quien “es sobre todas las cosas” (ἐπὶ πἀντων). Porque –para Pablo como para cualquier monoteísta que se precie–, quien está sobre todas las cosas no es otro que el verdadero y único Dios. Este es el sentido de 1 Cor 15, 24-28, donde se afirma que Jesús, el Cristo y Señor reina, sí, y todas las cosas le son sometidas, sí, pero al fin él mismo se somete al Dios y Padre. Esto es refrendado en el pasaje, con toda probabilidad deuteropaulino, de Ef 4, 5, en donde se habla de “un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo(s)” (una vez más: ἐπὶ πἀντων). Este sintagma designa inequívocamente a Dios mismo. En suma, tras enumerar (probablemente con profunda emoción) toda una serie de bendiciones de Israel, el judío Pablo prorrumpe en una doxología teológica, que alaba al Dios universal por sus designios. La propensión de muchos exegetas, teólogos y predicadores cristianos a creer que la exaltación de Jesús alcanzó enseguida, entre judíos jesuánicos, el nivel de la divinización justifica, lamentablemente, una lectura de Rom 9, 5 que ve en él lo que parece no haber (y lo mismo ocurre en otros pasajes como Flp 2). Por supuesto, puede discutirse cuál es el significado y las implicaciones de la exaltación experimentada por la figura de Jesús en el judío Pablo –es decir, lo que esta exaltación da que pensar y que venerar al homo adorans–. Pero el hecho de que Jesús no sea denominado “dios” sino en escritos tardíos del Nuevo Testamento impone la necesidad de mucha cautela a la hora de proyectar en el pasado desarrollos posteriores. Distingue tempora et concordabis iura. Saludos cordiales de Fernando Bermejo

Miércoles, 29 de Enero 2014

Notas

Hoy escribe Gonzalo Del Cerro

Homilía III El debate entre Pedro y Simón gira en torno al concepto de Dios reflejado en su obra de la creación. Hablaba de la categoría de Adán y su sabiduría al aplicar a los animales el nombre más idóneo a su naturaleza. Para él creó Dios a la mujer como cónyuge. En su presentación, deja aparecer el autor su concepto un bastante antifemenino. Su naturaleza es, dice Pedro, “muy inferior a Adán, como el accidente lo es de la sustancia, la luna del sol, el fuego de la luz” (H III 22,1). Ella domina el mundo actual como mujer que es semejante a él, mientras que el varón domina el mundo futuro. Ambos son profetas de alguna manera, pero Adán profetiza cosas mejores. Adán y Eva en la regla de los pares En la regla de los pares, la profecía de Adán es la primera, pero viene detrás de la de Eva. Pedro la denomina “directora del mundo actual”, que “promete dar como dote la riqueza terrena”. Es presentada como falsa profetisa, que se atreve a enumerar y a escuchar a muchos dioses. Y la verdad es que deseando ella misma ser como Dios, pierde lo que tiene sin ganar lo que pretendía. Como hembra que es, en sus períodos menstruos contamina con su sangre a cuantos la tocan. Pero cuando concibe, da a luz a reyes temporales que provocan guerras con derramamiento de sangre. Para el autor de la obra, Eva es causa y motivo de decepciones. A cuantos buscan la verdad, los desvía del camino recto hasta que llegan a la muerte buscando siempre sin encontrar nada. Pedro persiste en presentar a Eva y su misión en la vida de la humanidad como funesta: “Desde el principio, para los hombres ciegos está puesta como motivo de muerte; pero como profetiza cosas falsas, ambiguas y retorcidas, engaña a los que la creen” (H III 24,4). Caín y su descendencia A su hijo Primogénito le impuso la Ley el nombre de Caín, que tiene una posible doble interpretación, es decir, posesión y envidia. No olvidemos que los nombres tienen para la mentalidad hebrea un perfil de la propiedad personal que define de alguna manera su personalidad y su destino. Por eso Caín fue “homicida y mentiroso; y no quería estar en paz en medio de sus pecados ni siquiera para ser el jefe”. Y sus características personales se las transmitió a sus descendientes, entre los cuales abundaron los adúlteros y los reales inventores de las armas de guerra. Hombres apellidados por Tibulo “fieros y férreos” los que introdujeron las espadas en la vida de la humanidad (Tibulo, Elegias X 2). Abel, bienhechor de la humanidad en doctrina y conducta La historia de Caín va acompañada de la de su hermano Abel. El texto subraya y reafirma los datos bíblicos en la figura de los dos primeros hermanos nacidos en la historia de la humanidad. El mismo nombre de Llanto no es sino presagio de venturas para sus descendientes. En primer lugar porque lees proporciona la oportunidad de llorar a sus hermanos que fueron engañados. Luego porque no los engaña cuando les promete consuelo en el mundo futuro. El texto de la Homilía contiene un verdadero canto a las virtudes y ventajas de su conducta. Éstas son las palabras concretas, abundantes en alabanzas para un bienhechor de la humanidad naciente: “Ruega a un solo Dios, y ni siquiera habla de dioses ni confía en otro que hable de ellos. Conserva lo bueno que tiene y lo acrecienta cada vez más. Odia los sacrificios, la sangre, las libaciones. Ama a los castos, los puros, los santos. Extingue el fuego de los altares. Elimina las guerras, enseña la paz. Impone la justicia. Expía los pecados. Sanciona el matrimonio, recomienda la continencia, conduce a todos a la castidad. Hace a los hombres misericordiosos. Regulariza la justicia, designa a los que son perfectos y explica el discurso del descanso. Profetiza cosas ciertas, habla las cosas claras. Recuerda con frecuencia el castigo del fuego eterno, anuncia sin cesar el reino de Dios. Alude a la riqueza celestial, promete la gloria indestructible, demuestra con hechos el perdón del pecado” (H III 26,3-6). Abel es, pues, el paradigma del hombre perfecto a los ojos del autor de las Pseudo Clementinas. Practica la fe en la unidad de Dios, una de las obsesiones de las predicaciones de Pedro. Ve con recelo todo lo que de algún modo huele a sangre, él que murió asesinado por su propio hermano. Ama la castidad, la virtud más ensalzada en toda esta literatura. Huye de las posturas de sus férreos y feroces parientes en cuestión de guerras. Ensalza la justicia, como camino hacia la verdad, el perdón y la gloria. No se olvida del juicio que tendrá como resultado el descanso eterno o el castigo del fuego. Para Abel está clara la promesa de la gloria indestructible. Saludos cordiales. Gonzalo Del Cerro

Domingo, 26 de Enero 2014

Notas

Queridos lectores:

Por un error mío, que no me ha sido posible subsanar con el nuevo sistema electrónico de nuestra revista TENDENCIAS21, y cuyo título aparece arriba, el texto correspondiente aparece con fecha de Domingo 19 de enero 2014 Por tanto, debajo de la postal del Prof. Gonzalo del Cerro del miércoles 22 enero 2014 con el titulo "Literatura Pseudo Clementina. Las homilías griegas. Homilía III "Magisterio del profeta de la Verdad", es decir un poco más abajo de este anuncio. Pido disculpas por mi error Saludos cordiales Antonio Piñero

Viernes, 24 de Enero 2014

Notas

Hoy escribe Fernando Bermejo

Aunque cualquiera que conozca un poco la naturaleza humana sabe cuál es el trágico destino de las minorías –el rebaño y la jauría acaban persiguiendo siempre al diferente–, en calidad de miembro activo de una organización de Derechos Humanos he leído desde hace muchos años numerosos informes en relación a personas y minorías perseguidas. “Perseguidas”, en la inmensa mayoría de los casos, quiere decir no solo insultadas, repudiadas y vejadas a menudo por el mero hecho de ser diferente, sino acosadas, encarceladas, torturadas y asesinadas con toda la crueldad y la vileza de la que solo el ser humano es capaz. Una de estas minorías es, por supuesto, la de los homosexuales. En la mayor parte de los países del mundo, gays y lesbianas siguen siendo los blancos perfectos de la bajeza del rebaño, a los que se persigue, se acosa, se tortura y se asesina. Y en este caso, da igual el continente e igual también la religión predominante de cada país (aunque, ciertamente, los hay peores que otros en número e intensidad). Las religiones más extendidas, tanto el cristianismo como el islam, se han significado –y no pocos de sus miembros se significan hasta hoy– por respaldar y propagar los prejuicios más atávicos del clan. Al igual que cuando el rebaño es religioso los ateos son abominación, cuando el rebaño es blanco el negro es abominación, cuando el rebaño es payo el gitano es abominación, cuando el rebaño es heterosexual –y lo es–, los homosexuales son abominación. El rebaño bala unánime contra la minoría, entre otras razones porque el rebaño es cobarde y es muy fácil convertir a la minoría en chivo expiatorio. Y se sabe cuán fácilmente el rebaño se torna jauría. Esta es la razón por la que cada vez que oigo o leo que alguien lanza alguno de los típicos rebuznos y vilezas sobre la homosexualidad (entre ellos está lo del “poderoso lobby homosexual”, que recuerda tanto a los bulos sobre el “poderoso lobby judío” que servía para demonizar al otro y preparar los pogromos) y realimentar los prejuicios del rebaño, no puedo evitar que me entren náuseas. Para mí es evidente que estos individuos y estas individuas sí son irremediablemente deficientes. Deficientes en cuanto a conocimiento, porque no parecen tener la menor idea de lo que pasa en el mundo. Deficientes en cuanto a coraje, porque si no saben es porque no quieren saber. Deficientes en cuanto a sensibilidad, porque a saber en qué cenagal espiritual la han cultivado. Deficientes en cuanto a sentido de la justicia y dignidad, porque hacen acepción de personas cuando de víctimas se trata. Y está claro que con este tipo de deficientes no hay, por definición, nada que hacer. Entre estos deficientes que rebuznan su bilis se hallan, por supuesto, un gran número de eclesiásticos y sus acólitos. Aunque los homosexuales, aparte de hacer pasar muchos buenos ratos a una parte del clero, no les han hecho nada malo, cada dos por tres hay curas, obispos, cardenales o papas que dan prueba de su cristianísimo amor sembrando el desprecio, la vileza y el odio a la que nos tienen acostumbrados… contra la homosexualidad. Eso sí, estos tienen como sustento, nada más y nada menos, que las Sagradas Escrituras. En efecto, entre las muchas cosas que debemos a la Biblia está el habernos dejado una idea suficientemente clara de lo que sus sofisticados autores pensaban sobre la homosexualidad (que ellos prefieren llamar sodomía). Está claro que esta es una abominación, porque así lo dicen las Escrituras, reveladas por Dios mismo según la enseñanza tradicional e infalible de la Sedicente Santa Madre Iglesia. Levítico 18, 22: “No tendrás relaciones con un varón como se tienen con una mujer: es abominación”. ¿Cuál es el castigo adecuado para ella? Lo dice también Levítico 20, 13, al conminar a los homosexuales de manera apodíctica con la pena de muerte. Y como en la sublime dispensación divina no hay contradicción alguna, el Nuevo Testamento viene a corroborar lo enseñado en el Antiguo. San Pablo, en la Epístola a los Romanos (1, 26-27), lo dice muy claramente: “Por eso los entregó Dios a pasiones infames (páthe atimías); pues sus mujeres mudaron el uso natural por otro contra la naturaleza; igualmente los varones, abandonando el uso natural de la fémina, se abrasaron en apetencias los unos por los otros, cometiendo la infamia de varones con varones, recibiendo en sí mismos el pago que convenía por su extravío.” Aquí se denuncia la doble práctica de la homosexualidad, primero la femenina y luego la masculina, como una práctica repugnante. No es secundaria la adjetivación del Tarsiota, pues en la filosofía griega el concepto de pasión puede indicar lo adiáphoron o moralmente neutro, como ya pensó Aristóteles. Y si el lesbianismo es ya penoso, San Pablo carga las tintas en el caso de los varones, al definir la relación sexual entre ellos con el término “infamia” (askhemosýne, literalmente “falta de esquema” o de forma, es decir, feo, deforme, desagradable, indecente). Y si el apóstol afirma aquí que los homosexuales reciben en sí mismos el pago merecido de su extravío, en 1 Cor 6, 9-10 los arsenokoitai forman parte de aquellos que no heredarán el Reino de Dios. Por supuesto, siempre hay cristianos –e incluso teólogos– bienintencionados que declaran su respeto y su afecto por los homosexuales. Algunos incluso escriben cartas entrañables a Pedro Zerolo para decirle lo mucho que le aprecian los cristianos. Esto está muy bien, aunque tanta buena intención no puede evitar deshacer con una mano lo que se hace con la otra. Porque que la homosexualidad es abominación lo dicen claramente, no lo olvidemos, esos mismos escritos a los que veneran como Palabra de Dios. Cosa que obviamente seguirá sirviendo para alimentar los prejuicios atávicos y la bajeza congénita de rebaños y jaurías por los siglos de los siglos. Saludos cordiales de Fernando Bermejo

Miércoles, 22 de Enero 2014

|

Editado por

Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.

Secciones

Últimos apuntes

Archivo

Tendencias de las Religiones

|

|

Blog sobre la cristiandad de Tendencias21

Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |

|

Notas

Notas