Notas

Hoy escribe Gonzalo Del Cerro

Carta de Eutiquio, Victorino y Marón a Marcelo La carta del ilustre Marcelo a los santos Nereo y Aquiles, servidores de Domitila, va seguida por una nueva misiva de tres piadosos varones, desterrados igualmente en la isla Poncia, y dirigida también a Marcelo. La primera noticia que le transmiten es la del martirio de Nereo y Aquiles, sucedido hacía treinta días. Los tres corresponsales, futuros mártires, añaden algunos datos de la vida de los santos, fieles servidores de Domitila. Noticias del martirio de Nereo y Aquiles Aureliano pretendía casarse con la noble dama, pero cuando se vio rechazado por ella, la desterró a la isla Poncia. Pensó entonces que podría corromper con regalos a sus dos servidores para que cambiaran el criterio de su ama. Pero ellos, lejos de corromperse, confirmaron con cálidos razonamientos el alma de Domitila en la fe en Dios y en su decisión de permanecer siempre virgen. Nereo y Aquiles fueron trasladados a Terracina y entregados al cruel procónsul Memmio Rufo. Éste los colgó allí y los quemó por debajo intimándoles a que sacrificaran a los ídolos. Al rechazar aquella impía intimación, el procónsul los hizo decapitar. Es uno de los variados martirios narrados en este Apócrifo. Auspicio, discípulo de los mártires y criado también de Domitila, robó de noche los cuerpos de Nereo y Aquiles, los colocó en una barquilla, los trasladó a Roma y los enterró en una cripta arenosa junto a la vía Ardeatina, a milla y media de las murallas de Roma, junto al sepulcro de Petronila, la hija del apóstol Pedro. Estos datos del apócrifo coinciden con le geografía de las catacumbas de Domitila en Roma. Los autores de la carta informan que conocen todos estos detalles por el relato hecho por el mismo Auspicio, el que se hizo cargo de los cuerpos de los santos y cumplió el servicio piadoso de su sepultura. Martirio de los santos Eutiquio, Victorino y Marón Cuando Marcelo recibió la carta de los tres piadosos varones, envió a su hermano Marcos a la isla Poncia, donde estaban desterrados. Pasó un año en compañía de aquellos “confesores”. Aureliano no renunciaba a su pretendida boda con Domitila. Por ello, una vez muertos sus dos fieles servidores, conoció que Domitila tenía también un cariño especial por Eutiquio, Victorino y Marón. Esperaba Aureliano que aquellos podrían doblegar el ánimo de la noble dama. Se dirigió al emperador Nerva y le pidió que se los entregara. Tenía la intención de obligarlos a ofrecer sacrificios a los dioses, de lo contrario, ya se encargaría él de que fueran debidamente castigados. Como aquellos tres varones resistían valientemente contra presiones y amenazas, se los llevó de la isla y los separó a los tres. A Eutiquio lo dejó en el miliario dieciséis de la vía Nomentana, a Victorino a sesenta millas de Roma en la vía Salaria, y a Marón en la misma vía Salaria a ciento treinta millas. Los obligaba a cavar la tierra durante todo el día, y por la tarde les daba de comer pan seco. Pero Dios les otorgó la gracia de hacer milagros en sus lugares de residencia. Eutiquio libró al hijo del administrador de un espíritu inmundo; Victorino sanó con sus oraciones a un hombre que llevaba tres años paralítico; Marón curó de hidropesía al procurador de la ciudad. Muchos testigos de aquellos prodigios creyeron en Cristo. Pero el Diablo llenó de ira la mente de Aureliano, que envió a verdugos que dieran muerte a los tres confesores. Eutiquio fue duramente golpeado en plena calle hasta que entregó su espíritu. Los cristianos robaron su cuerpo y lo depositaron con grandes honras en un sepulcro, sobre el que edificaron una iglesia en su honor. Victorino fue colgado cabeza abajo sobre un manantial de aguas sulfurosas en la localidad de Cutilias. Soportó el tormento durante tres días hasta que descansó en el Señor. Aureliano ordenó que permaneciera su cadáver insepulto. Pero los cristianos de Amiterno robaron a escondidas su venerable cadáver y lo enterraron en una tumba sagrada. Aureliano envió a un amigo suyo, de nombre Turquio, y ordenó que se golpeara a Marón con una piedra pesadísima. Colocaron luego sobre sus hombros otra piedra más pesada, que setenta hombres no eran capaces de transportar, pero que Marón llevaba a una distancia de dos millas como si fuera de paja. Ante tal prodigio, todos los habitantes del lugar abrazaron la fe cristiana y fueron bautizados. Enterado Aureliano de lo sucedido, entregó a Marón en manos de su lugarteniente, quien le dio muerte de inmediato. El pueblo hizo polvo la piedra que el santo había transportado, y enterró con ella el venerable cuerpo de Marón. Le dedicó luego una iglesia, en la que se producían abundantes curaciones milagrosas. (Cuadro del martirio de san Marón, narrado en HchNerAqu) Saludos cordiales. Gonzalo Del Cerro

Lunes, 8 de Abril 2013

Comentarios

NotasHoy escribe Carlos Segovia 7) ¿Qué lugar ocupan los capítulos 9–11 en el conjunto de la Carta de Pablo a los Romanos y cuál es la argumentación de Pablo en ellos? C. A. S. — Para mí son el centro de la carta. Pablo no afirma en ellos que Dios haya rechazado a su pueblo, antes bien al contrario. Pero, si uno se fija bien, tampoco dice que los judíos deban finalmente creer en Cristo, por más que les reproche no haber entendido el alcance del momento presente que Cristo ha inaugurado. Su reproche cede, además, ante la constatación paradójica de que el plan divino está por encima de todo ello. Y al final, dice, todo Israel se salvará. Pero ¿qué quiere decir Pablo en Romanos 11,26 cuando afirma que “todo Israel se salvará”? En mi opinión, justamente eso: que todo Israel se salvará. Es necesario, a mi juicio, interpretar esa afirmación a la luz de lo que Pablo mismo indica más adelante sobre el carácter “irrevocable” de la “elección de Israel” (11,29). Pablo tampoco dice ahí que Dios vaya a mantener o a renovar su alianza sólo con aquellos judíos que reconozcan a Jesús como el mesías, sino, sencillamente, que la “elección de Israel” es “irrevocable”. A. P. — Para mí también son el núcleo de la carta. Y, como sabes, yo no sostengo tampoco que Pablo afirme en ellos que Dios ha rechazado a su pueblo. ¡Jamás! Pero si se analizan bien los capítulos 10 y 11 (especialmente 10,5-12) sí dice Pablo que los judíos también deben creer en Cristo. Por no hablar del texto clave de 2 Corintios 3,4-18, que no puede omitirse. No encaja con el pensamiento global de Pablo que los judíos no tengan que aceptar al mesías de Dios o de Israel. Al predicar a los gentiles está manifestando Pablo qué es Cristo para ellos y para Israel, para el cosmos, y para la historia en general. Pablo dice a los gentiles que ha llegado el momento en el que Dios hará que Israel cumpla su misión dentro de la Alianza. La idea general es: el Dios fiel a la Alianza estima que ha llegado ya el final de la historia; es el momento de enviar el mesías al mundo. Entre otras cosas el mesías logrará el cumplimiento de la Promesa y la incorporación de los gentiles en Israel en igualdad de condiciones. Pero hará más: manifestará la justicia de Dios, es decir la fidelidad de Dios a su alianza; cumplirá, pues, con la Alianza con Israel, llevará la historia a su término, etc. ¡Pero todo por medio de su “hijo” el mesías de Israel! Lo que Dios ha obrado y obra, a través del mesías en la plenitud de los tiempos es la restauración final, los objetivos del éxodo y del exilio jamás cumplidos. Esos se cumplirán en los últimos días. Pablo sostiene que Dios tiene una nueva economía para este tiempo final, y toda esa economía pasa por su mesías y por el reino del espíritu, de Dios y de su ungido. Luego también Israel ha de creer en Cristo. 8) ¿Qué es exactamente, según Pablo, lo que la mayoría de los judíos no ha sabido ver con la llegada de Jesús? A. P. — En Romanos 10,5-12 Pablo afirma que también los judíos deben buscar la “justificación que procede de la fe (pístis)” en oposición a la “justificación que procede de la ley (nómos)”. El v. 6 afirma que la ley de la fe es “traer a Cristo” para el judío; es decir, que el judío acepte a Cristo, lo que es fácil según él porque “la palabra de la fe que proclamamos está dentro de sus corazones” (v. 8). Fíjate en las palabras que emplea Pablo; dice: “la palabra de fe que proclamamos...”. Aquí Pablo comienza a clarificar el significado de “pístis” en este contexto: se refiere al acto de la proclamación del evangelio, que los judíos rechazan y los gentiles no. Luego lo que Pablo pide es que todos acepten la Palabra del evangelio, que crean y confíen en ella. Luego es superevidente que Pablo está exigiendo a sus connacionales judíos un acto de fe en el evangelio qué él predica y por extensión en Cristo. Y es también superevidente que lo que Pablo reprocha a sus correligionarios judíos en Rm 9-11 es su falta de fe no sólo en los planes de Dios, sino también en Cristo. Los New Radicals sostienen que el Apóstol es un judío pleno del Segundo Templo, fiel observante de la Ley, etc. ¿Es creíble que dentro del núcleo de su teología rechazara Pablo lo que era esencial en el judaísmo de su tiempo, a saber que las Escrituras hebreas, todas, apuntaban a la salvación mesiánica? El siglo I fue de altísima temperatura mesiánica (casi diez “figuras mesiánicas registra Josefo entre la muerte de Herodes el Grande y el estallido de la Revolución antirromana del 66-70), tanto que llevó al pueblo a una guerra suicida contra el Imperio, firme en la idea de que una vez iniciada la lucha Dios ayudaría con su mesías y vencería a los gentiles. ¡Pero Pablo sostiene en Romanos que no es necesario que Israel crea en el mesías apuntado deseado, con una denominaciones u otras por los Profetas, porque se salvará todo entero simplemente aceptando que el mesías ha venido sólo para integrar a los gentiles en Israel? En Gálatas 2,7-8 sostiene Pablo que el núcleo de su evangelio a la incircuncisión es exactamente igual al evangelio de la circuncisión de Pedro. Ahora bien, ¿cuál es el núcleo del evangelio judeocristiano? Que Israel debe aceptar a Jesús como el mesías de Dios. Pretender lo contrario es no entender al Pablo completo…diría que no sólo de Romanos, Gálatas, 2 Corintios, sino ni siquiera de Romanos al completo. Insisto, pues, en que hay más textos paulinos que Rom 11,26 y más argumentos, aunque aquí nos concentremos en Romanos. C. A. S. — En mi opinión, Pablo les reprocha no haberse percatado del momento en el que viven, inaugurado con la primera venida de Cristo y que debe saldarse con la incorporación de los gentiles a Israel. Nada más. La interpretación habitual de Romanos 10 (¡de la que creo que tú no logras librarte!) es, a mi modo de ver, inconsistente: Pablo habla únicamente de Cristo a los gentiles, y la aparente falta de fe que supuestamente reprocha más adelante a algunos de sus correligionarios (11,23) ha de ver únicamente (si leemos bien ese pasaje a la luz de 3,2-3) con su falta de fidelidad al Dios de Israel. Por otra parte, el símil de la competición atlética desarrollado en 9,30ss. es simplemente eso: un símil. Unos, los elegidos de Dios, no han sabido ver que las promesas de Dios van más allá de la elección de Israel (de la que la Ley es exclusivamente el signo) ni cuál es el medio por el que él redimirá a las naciones. Otros, aquellos a quienes Dios no había elegido, parecen en cambio haberse percatado de ello. El argumento es, a fuerza de enfático y binario, un tanto forzado, pues está por ver cuántos gentiles se dejarán persuadir por el evangelio y hay, por otra parte, ciertos judíos, como el propio Pablo —¡el cual habla siempre de su condición judía en presente!—, que han comprendido lo que está en juego (¡como había sucedido siempre con Israel, nada nuevo aquí!). Como quiera que sea, razona Pablo, aquellos que parecían estar en desventaja están ahora en ventaja frente a quienes hasta aquí parecían estarlo, y a la inversa. Esto es, en mi interpretación, lo único que Pablo dice. No se puede olvidar ni pasar por alto, además, lo que él afirma en 15,8-9.18: “Cristo se hizo siervo de Israel para... hacer efectivas las promesas de Dios a los patriarcas y dar oportunidad a los gentiles de alabar a Dios por su misericordia”; “me limito a hablaros de lo que Cristo ha obrado en mí para conducir a los gentiles hasta Dios” (literalmente, “hasta su Alianza”). Habría quizá que comenzar a leer a Pablo prestando atención a estos versículos. Y, ya puestos, habría también que tener sumo cuidado al afirmar que el mensaje de Pablo ponía en tela de juicio la identidad judía. Primero, no había un único judaísmo en el siglo I, ni una única identidad judía por tanto (me reclamo en este punto de Neusner, Boccaccini, Boyarin...). Segundo, el tema de la incorporación de los gentiles a Israel contaba con importantes precedentes (¡son incluso más los textos favorables a ella que los que la cuestionan, como creo haber mostrado en mi libro!). Y tercero, incluso si Pablo hubiera criticado la ley judía —cosa que yo no creo que hiciera: lo único que él critica, a mi juicio y al de quienes defendemos el “nuevo enfoque radical”, es la supuesta necesidad de aplicársela a los gentiles—, es obvio que semejante crítica era interna, no externa, al propio judaísmo (el judaísmo apocalíptico no es exactamente anomista, pero representa, desde el primer momento, una tendencia disidente frente al establishment sadoquita postexílico y sus leyes); por no hablar de que, como Mario Sabán nos recordaba recientemente y tú mismo señalas, hay textos judíos antiguos que sostienen que, en la era mesiánica, la Ley carecerá de operatividad y, por ende, de validez. Saludos cordiales de Carlos Segovia.

Domingo, 7 de Abril 2013

Notas

Hoy escribe Antonio Piñero

Seguimos con los pasajes que -según me parecen- indican con claridad que el Reino de Dios según Jesús de Nazaret es algo que pertenece al futuro, no al presente 3. La petición del Padrenuestro «Venga a nosotros tu reino» (Lc 11,2) es importante. Jesús no enseñó a sus discípulos a rezar para que se completara el Reino, sino para que viniera. La plenitud o «consumación del Reino» no existe como frase en boca de Jesús. En Mateo, sin embargo, sí aparece la «consumación de (este) tiempo» (griego syntelelia tou aionos). Las cinco veces que aparece en este evangelista (13,39.40.49 por ejemplo: “El enemigo que sembró es el Diablo; la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles”; 24,3; 28,20) significa siempre el fin (la consumación) de este mundo presente, como opuesto al «mundo por venir». Se cumplen las profecías (Lc 4,18-20), o incluso se ha «cumplido el plazo» (Mc 1,15), pero Jesús nunca dice que el reino de Dios se ha «cumplido» o «cumplirá», como si hubiera venido ya y debiera llegar a su plenitud. Pero Jesús sí distingue entre este eón (que llegará a su «cumplimento», es decir, a su final y que está dominado por Satanás), y el eón futuro, que será el escenario del reino de Dios. Igualmente puede decirse que incluso la petición del Padrenuestro «Santificado sea tu nombre», como un deseo para el futuro, «no es una necesidad o dificultad relacionada con el mundo presente, sino el deseo de que Dios revele en todo su poder y gloria para reinar plena y definitivamente sobre Israel», en el futuro (J. P. Meier, Un judío marginal, II/1, 368) 4. Hay pocas dudas de que algunos preceptos de la ética de Jesús, imposibles de cumplir en una sociedad organizada, sólo pueden referirse a un breve tiempo que precede a la venida del Reino; no después; el reino de Dios se espera, por tanto, para el futuro. Tal es lo que parece deducirse de Lc 12,57-13,9. Entre esos preceptos o recomendaciones se hallan tres especialmente: a) La venta de los bienes y la entrega a los pobres (Mc 10, 17-26; Lc 14, 33; 18,22). Transcribo el primero: Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: «Una cosa te falta: anda, cuanto tienes véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo; luego, ven y sígueme.» 22 Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. 23 Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos: «¡Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el Reino de Dios!» 24 Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: «¡Hijos, qué difícil es entrar en el Reino de Dios! 25 Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja, que el que un rico entre en el Reino de Dios.» 26 Pero ellos se asombraban aún más y se decían unos a otros: «Y ¿quién se podrá salvar?» 27 Jesús, mirándolos fijamente, dice: «Para los hombres, imposible; pero no para Dios, porque todo es posible para Dios.» 28 Pedro se puso a decirle: «Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.» 29 Jesús dijo: «Yo os aseguro: nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, 30 quedará sin recibir el ciento por uno: ahora al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones; y en el mundo venidero, vida eterna. 31 Pero muchos primeros serán últimos y los últimos, primeros.» En este pasaje el número de tiempos sintácticos en futuro es verdaderamente impresionante. b) El desapego o abandono de los vínculos familiares (ejemplo de Jesús mismo, según Mc 3,31-35; Lc 9,60: «Entierren los muertos a sus muertos»; Lc 14,26.27-33: «Si alguno viene a mí y no odia…»); c) El poco aprecio por el trabajo, tal como muestra Lc 12,22-31: Dijo a sus discípulos: «Por eso os digo: No andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis: 23 porque la vida vale más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido; 24 fijaos en los cuervos: ni siembran, ni cosechan; no tienen bodega ni granero, y Dios los alimenta. ¡Cuánto más valéis vosotros que las aves! 25 Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un codo a la medida de su vida? 26 Si, pues, no sois capaces ni de lo más pequeño, ¿por qué preocuparos de lo demás? 27 Fijaos en los lirios, cómo ni hilan ni tejen. Pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. 28 Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, Dios así la viste ¡cuánto más a vosotros, hombres de poca fe! 29 Así pues, vosotros no andéis buscando qué comer ni qué beber, y no estéis inquietos. 30 Que por todas esas cosas se afanan los gentiles del mundo; y ya sabe vuestro Padre que tenéis la necesidad de eso. 31 Buscad más bien su Reino, y esas cosas se os darán por añadidura. aparte de un abandono absoluto en manos de la Providencia, como es usualmente interpretada, indica también una orientación de la mente hacia los momentos finales de preparación para el Reino: en ellos hay que ocuparse de la venida de éste, no de los menesteres terrenales. Estos preceptos de Jesús pertenecen a lo que se lama desde Albert Schweitzer “ética interina de Jesús” son temporales, aunque algunos investigadores se empeñen en negarlo. Jesús los pensó para los momentos antes de la venida, ya que están en oposición con otros predicados por Jesús como Mc 7,10 («Honra padre y madre»), Mc 10,1-12: indisolubilidad del matrimonio o con la posesión futura de casas y haciendas (Mc 10,30). Igualmente, la conversión, impropia del eón futuro o reino de Dios, que sólo tendrá lugar, como es lógico, antes de su venida. En ello tampoco se distingue Jesús esencialmente de Juan Bautista. Hay que adquirir las justicia antes de entrar en el Reino (Mt 5,20). 5. «A la mesa con Abrahán en el Reino» (Mt 8,11-12/Lc 13,28-29): “Y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los Cielos, 12 mientras que los hijos del Reino serán echados a las tinieblas de fuera; allí será el llanto y el rechinar de dientes»” Una notable mayoría de los críticos admite que estas frases son adscribibles al Jesús histórico. Lo esencial del mensaje es claro, a saber, que el reino de Dios está representado como un banquete; que en él están reclinados los patriarcas de Israel considerados como vivientes; que ese convite se celebrará en el futuro; que algunos que se consideran con derecho a participar en él no lo lograrán sino que, sorprendentemente, otros (¿algunos gentiles? ¿judíos de la Diáspora, helenizados, y por tanto ya no hijos de Abrahán?) sí lo harán. El elemento de futuro destaca con nitidez. Obsérvese el paralelo de Lucas: 14, 13-15: “Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos; 14 y serás dichoso, porque no te pueden corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de los justos.» 15 Habiendo oído esto, uno de los comensales le dijo: «¡Dichoso el que pueda comer en el Reino de Dios!». Jesús participa de este concepto final, expresado claramente en futuro, que de ningún modo corrige indicando que el reino de Dios estuviera ya presente. 6. Las bienaventuranzas consideradas auténticas por la crítica (las tres primeras de Mateo 5,3-6, y en la versión de Lucas, 6,20-23) proclaman bienes futuros: «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 4 Bienaventurados los mansos , porque ellos poseerán en herencia la tierra. 5 Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. El presente griego esti («es») de la versión Mateo/Q, la más antigua («de ellos es el reino de los cielos»), no representa problema sintáctico alguno, porque el futuro de las dos bienaventuranzas siguientes, unidas indisolublemente a la primera, revela que se trata de un praesens pro futuro “presente pro futuro, como dicen los gramáticos, muy normal tanto en la lengua tanto aramea como griega. 7. La sentencia de Jesús en su Última Cena: «Desde este momento no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios» (Mc 14,25 / Lc 22,18) significa no sólo la manifestación de la futuridad del reino divino con toda la claridad deseable, sino también que ese Reino será en esta tierra, en Israel (Jesús no pensaba cambiarse de país), y que constará también de bienes materiales, pues en ella se beberá de nuevo vino. Todo ello ocurrirá a Jesús tras su última peripecia vital, su previsible muerte y resurrección, de la que él estaba convencido, junto con –al menos- con la resurrección de los justos de Israel. 8. Jesús no se consideraba el «fundador» del reino de Dios. Sólo en Mt 16,17s aparece Jesús como instaurador de ese Reino, concentrado en la Iglesia, pasaje que –si es del todo auténtico- debe entenderse de un modo que encaje con el conjunto de la enseñanza de Jesús (el grupo de Doce, símbolo del Israel restaurado, después de su muerte y resurrección, continuará la labor del Maestro). Jesús es sólo el sembrador de la palabra del Reino de Dios, el preparador y proclamador de su venida, en lucha no completamente victoriosa contra Satanás, a quien Dios ha entregado el poderío del mundo presente (Lc 4,6). Pero el establecimiento del reino de Dios se logrará no por mano humana, sino por la sola intervención sobrenatural de la divinidad (quizás por medio de «doce legiones de ángeles»: (Mt 26,53). Discípulos tardíos de Jesús, los autores del Apocalipsis y de 2 Pedro, saben que la venida del reino de Dios supondrá un cambio tremendo en este universo. El mundo tal como está no puede recibir el Reino de Dios, tiene que ser uno renovado (Ap 21,1-5; 2 Pe 3,10). 1 Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva - porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar no existe ya... 2 Y vi la Ciudad Santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. 3 Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: «Esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá = su morada entre ellos y ellos serán = su = pueblo = y él = Dios - con - ellos, = será su Dios. 4 Y enjugará toda lágrima de sus ojos, = y no habrá ya muerte ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado.» 5 Entonces dijo el que está sentado en el trono: «Mira que hago un mundo nuevo.» Y añadió: «Escribe: Estas son palabras ciertas y verdaderas.» Aparte del reino milenario –que tendrá lugar sin duda en la tierra de Israel y sólo para los justos- tras la primera derrota de Satanás-- las expresiones de futuro en este texto que proclama el definitivo reino de Dios (obsérvese que tampoco en este “segundo reino” hay ausencia de “terrenidad”: cielo nuevo y tierra nueva…, en donde se observa cuán pegadas a la tierra son las concepciones judías del reino de Dios siempre…) son igualmente muy claras. Para este cambio, el Jesús de Mateo (19,28) emplea la palabra paliggenesia, lit. «nuevo nacimiento», regeneración, «cuando todo se haga nuevo» (trad. de U. Luz). Opinaba Johannes Weiss, 1892, apoyándose en Wilhem Bousset, Die Evangeliencitate Justins des Märtyrers in ihrem Wert für die Evangelienkitrik, Göttingen: V&R, 1891, 151ss (“Las citas evangélicas de Justino Mártir y su valor para la crítica de los evangelios”), que hay indicios suficientes para pensar que en el siglo II circulaba un dicho de Jesús que decía «Si no nacéis de nuevo, no entraréis en el reino de Dios/de los cielos» (ecos de este dicho se hallan en Jn 3,3-4: Jesús le respondió: «En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de lo alto no puede ver el Reino de Dios.» 4 Dícele Nicodemo: «¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer?» (Jn 3,3-4) Continuaremos con algún pasaje más porque, como se ve los textos sobre la futuridad del Reino de Dios son abundantes y en general muy contundentes en boca de Jesús. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com

Viernes, 5 de Abril 2013

Notas

Hoy escribe Fernando Bermejo

Muchos de quienes hayan leído nuestro texto de la semana pasada se habrán percatado ya de que no era sino un divertimento de quien esto escribe. Ni existe –que sepamos– Niclas Schneeschmelzer, ni la idea de que la crucifixión de Jesús se debió a los dolores de cabeza de Pilato ha sido –que sepamos– aventurada seriamente por nadie. Las citas en alemán –excogitadas para dotar de mayor pedigree al asunto– eran apócrifas, así como todo lo relacionado con los “nuevos descubrimientos epigráficos y arqueológicos” (Crisipo y Sedonio, debo confesarlo, fueron los primeros nombres que se me vinieron a la cabeza). A fortiori, es pura invención todo lo dicho sobre la recepción del imaginario artículo en la SBL, la SNTS y el mundo teológico germanoparlante, y una completa ridiculez lo afirmado sobre su “trascendencia”. ¿Por qué, entonces, molestarse en escribir un texto así en un blog como este? Aparte de que la realidad del mundo humano es solo soportable con una considerable dosis de buen humor (y algunos de mis amigos y yo –espero que también algunos lectores – nos hemos reído de buena gana con el texto), existe una razón de peso: el disparate consistente en sostener que la crucifixión de Jesús tuvo como causa una jaqueca (o, si se prefiere, pues queda más chic, una "cefalea tensional") de Pilato no ha sido sostenido (que sepamos), pero lo esencial es que podría haberlo sido con toda naturalidad. La prueba incontrovertible es que (como ya apunto al referirme en el texto de la semana pasada a varios autores reales) ideas no menos disparatadas que esta han sido presentadas en los últimos años en respetadísimos foros exegéticos internacionales. Para muestra, daré en próximos posts unos cuantos botones. Atención: el resto de este texto NO es una broma. Por ejemplo, en el año 2007, el profesor de Cambridge Justin Meggitt –con quien me tomé una cerveza en una terraza de Amsterdam antes de darme cuenta de que él era el perpetrador de lo que sigue – publicó un extenso artículo en el Journal for the Study of the New Testament (una revista cuyo antiguo director manifestaba hace años que rechazaba el 80% del material que recibe) titulado ‘The Madness of King Jesus: Why Was Jesus Put to Death, but His Followers Were Not?’. La tesis central de este artículo puede sintetizarse con las propias palabras del autor: “Las autoridades romanas no creyeron que Jesús fuera un pretendiente real. En lugar de ello, le juzgaron loco […] los Romanos ejecutaron a Jesús porque pensaron que estaban liquidando a un lunático iluso” (página 384). El autor está tan encantado con su idea que la ha transformado en un libro, cuya aparición está anunciada para octubre de 2013. Su título, que no es necesario traducir, no deja lugar a dudas: The Madness of King Jesus: The Real Reasons for His Execution. Meggitt echa mano de su erudición para llenar de citas su artículo, pero aun así no puede evitar que su idea sea una solemne majadería. La majadería no estriba en la idea qua talis de que unos seres humanos pueden crucificar a otros por un quítame allá esas pajas (los seres humanos –esos individuos creados, al parecer, a imagen de Dios – hacen de todo a sus congéneres, incluyendo abrirlos en canal con un machete mientras respiran), sino en el hecho de aventurar – contribuyendo de este modo a la deforestación del planeta y a hacer desperdiciar a otros su valioso tiempo – una ocurrencia para épater le bourgeois cuando las razones de la crucifixión de Jesús (y de otros) están suficientemente claras desde siempre para cualquiera que haya estudiado un mínimo de historia y derecho romanos, y tenga asimismo oídos para oír. Pero, además, es que la hipótesis de Meggitt no tiene ni pies ni cabeza. Por poner un solo ejemplo, pasa por alto con alegre despreocupación el hecho de que la tradición parece atestiguar la fama de maestro elocuente que tuvo Jesús, y hombres así no suelen ser considerados simplemente lunáticos. Además, el bueno de Justin no explica por qué Jesús fue ejecutado específicamente mediante la pena de crucifixión: los romanos no solían, que sepamos, crucificar a los orates. Las geniales ocurrencias de Justin -que además de haber sido publicadas en JSNT, me consta que han sido discutidas en sesudos seminarios de Nuevo Testamento - están, con mucho, lejos de ser las más esperpénticas que se hayan perpetrado en los últimos años. Las hay mucho más insensatas (e incluso mucho más divertidas en su insensatez), como veremos en próximas entregas. Así pues, si alguien se tomó en serio el texto de la semana pasada no debe sentirse especialmente avergonzado, pues este tipo de ideas son precisamente el aire que se respira en el enrarecido mundo de la exégesis bíblica y el así llamado “estudio histórico de Jesús”, un mundo en el que la más sofisticada erudición y la parafernalia académica concomitante conviven amigablemente con la falta de rigor más desvergonzada y la incurable insensatez general. Saludos cordiales de Fernando Bermejo

Miércoles, 3 de Abril 2013

Notas

Hoy escribe Gonzalo Del Cerro

Final de la carta de Marcelo Petronila, la hija de Pedro Entre los temas consultados por los mártires Nereo y Aquiles a Marcelo, formaba una parte importante el caso de Petronila, la hija del apóstol Pedro. El papiro de Berlín 8502,4 cuenta los detalles del suceso. Pero la carta de Marcelo añade pormenores desconocidos sobre el caso. Informa que, por expreso deseo de Pedro, su hija había nacido paralítica. Pedro sabía que su hija sería hermosa y representaría un peligro para su propia castidad y para la castidad de los que la contemplaran. Era la razón de que su padre prefiriera que naciera paralítica. Conoce y comunica Marcelo el nombre del cristiano que interpeló a Pedro preguntando por qué mientras Pedro curaba a los enfermos, su hija yacía paralítica. La respuesta de Pedro valía para las dos preguntas. Pedro curaba a los enfermos porque ese era el encargo recibido del Maestro que lo había enviado a evangelizar. Y si no curaba a su hija no era por falta de poder, sino “porque eso es lo que le conviene” (c. 15,1). Pedro ratificó su afirmación con una demostración palmaria. El hecho no necesitaba argumentos. Ordenó a su hija que se levantara y sirviera a las mesas, lo que ejecutó con prontitud. Inmediatamente le ordenó su padre que volviera a su lecho y a su estado de inválida. Y así permaneció, durante toda su vida, inválida, pero íntegra. Cuenta Marcelo de los intentos de Flaco, el acompañante del príncipe, de llevarse a Petronila para contraer matrimonio con ella. Petronila le pidió un plazo de tres días con intención de hacer más propicio a Dios con ayunos y penitencias. A los tres días, llegó el santo presbítero Nicomedes, que celebró los santos misterios de Cristo. En cuanto Petronila recibió el don del Señor, se recostó y entregó su alma a Dios. Las mujeres nobles y las vírgenes, que habían acompañado a Petronila, celebraron sus honras fúnebres. Felícula, la amiga de Petronila No acabó así el caso de Petronila. Flaco pretendió casarse con Felícula, amiga íntima de Petronila. Le propuso una disyuntiva: o se casaba con él o la obligaría a sacrificar a los dioses. Felícula tenía las ideas muy claras. No se casaría con él porque estaba consagrada a Cristo, y no sacrificaría a los ídolos porque era cristiana. Flaco ordenó a su lugarteniente que la encerrara siete días en una celda oscura sin alimentos. Las esposas de los guardianes la abordaron diciendo que le convenía casarse con Flaco, “un hombre noble, joven, guapísimo y amigo del emperador” (c. 16,1). Felícula respondió solamente ratificando su condición de cristiana y su propósito de permanecer fiel a su esposo Jesucristo. Pasados los siete días, fue llevada a la casa de las Vestales, donde pasó otros siete días sin alimentos. Colgada sobre un potro de tormento, confesó a gritos que ya estaba contemplando a Cristo en quien estaba todo su deseo. A los que le decían que renunciara a ser cristiana para quedar libre, les gritó diciendo: “Yo no renuncio a mi creador, quien por mí fue abrevado con hiel y vinagre, fue coronado de espinas y clavado en una cruz” (c. 16,3). Con esta confesión entregó su espíritu al Señor. El santo presbítero Nicomedes conoció por revelación dónde había sido depositado el cuerpo de Felícula, lo recogió en secreto por la noche, lo colocó en un cofre y lo enterró en su panteón a siete millas de Roma junto a la vía Ardeatina. Flaco se enteró de la gestión realizada por Nicomedes y tomó la decisión de obligarle a sacrificar a los ídolos. Ante la resuelta negativa del santo a ofrecer sacrificios a piedras sin alma, “fue golpeado con bolas de plomo hasta que marchó en paz hacia el Señor” (c. 17,2). Un clérigo llamado Justo, amigo de Nicomedes, recogió su cuerpo y lo enterró en un pequeño jardín que poseía junto a los muros de Roma en la vía Nomentana. Los que oran en aquel lugar consiguen todo lo que piden por la intercesión del santo presbítero mártir. Con esto termina la carta de Marcelo, hijo de Marcos, prefecto de Roma. (S, Pignoni, s. XVII. Muerte de santa Petronila) Saludos cordiales. Gonzalo Del Cerro

Lunes, 1 de Abril 2013

NotasHoy escribe Antonio Piñero Espero --en contra de la opinión de algunos, en queja personal a través del correo electrónico-- que no se tome esta crítica como "manifestación de soberbia intelectual", sino de argumentos puramente discursivos. Quinto: Echo de menos la debida insistencia en temas que están suficientemente claros en la predicación de Jesús y que expondremos sintéticamente más tarde: A) Las connotaciones materiales del Reino de Dios, que se deducen con notable claridad de una serie de pasajes sinópticos, que consideraremos; en este apartado bastaría, como insistiremos luego, con ser consecuente con las afirmaciones repetidas de que el trasfondo de reino de Dios según Jesús son los Profetas veterotestamentarios. B) La explicitación de que la salvación aportada de Jesús se concentra concretamente en un espacio físico, en la tierra de Israel, y no sólo en un grupo de personas (de todas las naciones) que ponen en práctica en su vida diaria los valores del Reino, independientemente del lugar físico en el que vivan. La disociación grupo de seres humanos / lugar físico de realización del reino de Dios futuro no es jesuánica. C) Un mayor hincapié en el hecho de que el reino de Dios, aunque fuera una entidad eminentemente religiosa, acarreaba indirectamente enormes consecuencias políticas, no sólo en el sentido -casi banal para nuestro caso- de polis como contrapuesta a oikos, sino «políticas» en el sentido del arte de la política y sus consecuencias socioeconómicas en la vida real del grupo que entra en el reino de Dios y en la parte de la tierra física en donde este Reino se asienta como realidad política y socioeconómica. Sexto: Echo de menos también la mención de que –bien analizados los textos evangélicos- la ponderación al menos de que el reino de Dios según Jesús iba a ser implantado por la divinidad probablemente en dos fases: una terrenal y otra supraterrenal y definitiva. El que los dichos de futuro del reino de Dios no «aclaren temas importantes» (Theissen-Merz) se debe a que Jesús los da por supuestos. Son los temas que mejor sabían sus oyentes galileos y judíos, por la lectura de los profetas y por las explicaciones de las sinagogas cuando se parafraseaba la Ley en aramaeo y se añadían sermones y aclaraciones sobre la lectura de los profetas que tocara. No en vano, la mayoría de los autores aludidos señalan con razón que Jesús «no explica propiamente nunca qué es el reino de Dios», de donde se deduce que el núcleo básico y sustancial era archiconocido por su audiencia y que él, Jesús, participaba de las misma ideas. Que el transfondo del concepto «reino de Dios» en Jesús es el Antiguo Testamento y la teología de los pseudoepígrafos veterotestamentarios --es decir la literatura judía de tono religioso, mucha de ella apocalíptica, atribuida a personajes del pasado de Israel pero que fueron escritas en realidad por autores anónimos de gran influencia entre los círculos de piadosos-- se afirma siempre, pero las consecuencias no se deducen. Séptimo: Y finalmente echo de menos una explicación clara para los lectores de por qué algo tan importante y crucial en el mundo conceptual de Jesús, el reino de Dios, aparezca casi diluido y perdido en su más excelso intérprete, Pablo de Tarso (se menciona siete veces en sus cartas estimadas como auténticas), y casi desaparecido en el Evangelio de Juan). Concluida esta crítica general, insisto: puramente discursiva, paso a examinar los rasgos más importantes de la concepción del Reino de Dios según Jesús El Reino de Dios como futuro inminente He aquí, en síntesis, los argumentos que creo más importantes, para defender esta posición, por otra parte, poco contestada (salvo por los componentes del Jesus Seminar norteamericano y afines). Pero la poca importancia que se le otorga en la exposición de los dos primeros «libros-muestra» criticados, me parece que hace obligatoria la insistencia. No voy a discutir ahora la archiconocida problemática sobre si las ideas apocalípticas de Jesús no son suyas sino un invento de la Iglesia posterior. Esta posibilidad se planteó crudamente en los años 50 del pasado siglo sobre todo con Ernst Käsemann (“la apolíptica es la madre de la teología cristiana, pero es un añadido posterior de la “Iglesia” / comunidad primitiva) y revivida en parte en la presentación de un Jesús puramente maestro sapiencial y muy parecido a un “predicador” cínico del “Jesus Seminar” y de autores como John Dominic Crossan, Burton L. Mack, F. G. Downing, y otros. Creo que esta discusión está ampliamente superada y que la investigación, tanto confesional como independiente, se ha decantado con claridad sobre la pertenencia al Jesús histórico de la concepción apocalíptica de la existencia (“la historia marcha hacia un final determinada por Dios; ese final se ha revelado a algunos y está cerca”), negando, por tanto, que esta concepción haya sido una creación en bloque “de la comunidad primitiva”. Parece, pues seguro que no fue endosada retroactivamente al pensamiento del Jesús histórico. 1. La predicación de Jesús sobre la venida del Reino no se distingue en casos concretos y esenciales de la de Juan Bautista. Jesús aparece en Galilea, tras su bautismo con un mensaje, cuyo núcleo es «Arrepentíos/convertíos: el reino de Dios se ha acercado» = Mc 1,15 (en los sustancial); Mt 10,7/Lc 10,9.11: “Id proclamando que el Reino de los Cielos está cerca”. Según el testimonio de los Sinópticos, la misión principal de Jesús consiste en proclamar (en griego euangelízeszai) la venida del reino de Dios, y en luchar contra el poder de Satanás, sin conseguir derrotarlo del todo. En esta misión se distingue muy poco, o nada, de la misión de Juan Bautista. 2. El reino de Dios como una entidad futura es presentado en una considerable cantidad de textos de los Sinópticos, cuyo sentido de futuro apenas es discutido por la crítica hoy. Así el citado Mc 1,15: “Jesús vino a Galilea, proclamando el evangelio de Dios 15y diciendo: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Convertíos y creed en el Evangelio»”; Lc 10,8.12 "Hasta el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies nos lo limpiamos, ¡para vosotros! De todos modos, sabed que está cerca el reinado de Dios". 12Os digo que el día aquel le será más llevadero a Sodoma que a ese pueblo”) ; Mc 11,9-10: «Bendito el Reino que viene, de nuestro padre David». Un pasaje al que se le concede normalmente poca importancia por ser claramente redaccional, pero que es enormemente revelador, es el siguiente de Marcos: “Vino José de Arimatea, un miembro destacado del Consejo, que también estaba esperando el reino de Dios. Armándose de valor, entró donde Pilato y solicitó el cuerpo de Jesús” (Mc 15, 43). Parece evidente que José esperaba el Reino porque aún no estaba aquí. Si estuviera ya presente, no lo esperaría. Igualmente el pasaje representa el pensamiento que el autor del evangelio, Marcos, adscribe implícitamente a los discípulos de Jesús y a él mismo. El Reino esperable aún no está presente. Este texto, como otros redaccionales sirven de prueba indirecta a lo que estamos defendiendo. Nadie discute que Lucas 24,21: “Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel;” y Hechos 1,6: “Los que estaban reunidos le preguntaron: «Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el Reino de Israel?» son claramente redaccionales –es decir compuestos por el evangelista--, pero muestran cómo los discípulos después de años de convivencia con Jesús entendían la predicación de éste sobre el reino futuro y su carácter. Es inverosímil, como a veces se postula, que los discípulos no entendieran a su Maestro en tema tan vital. Un segundo bloque de textos es más problemático: Mc 9,1: quizá redaccional; discutido: «Algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte…»; Mc 13,29-30: ejemplo de la higuera: “Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que El está cerca, a las puertas. 30 Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda.” Ser afirma que el Reino vendrá seguro, como viene el verano; pero también es discutido si el v. 30 fue añadido por la comunidad como respuesta a que se comenzó a sentir que el reino de Dios se retrasaba. Mt 10,23: «No habréis acabado con las ciudades de Israel antes de que vuelva este Hombre»; texto también discutido; Mt 24,34: «Os aseguro que todo se cumplirá antes de que pase esta generación» = Lc 21,32. A pesar de que el tenor exacto, literal, de estas sentencias transmitidas en griego, pueda reflejar preocupaciones de la iglesia primitiva, el dicho de la Última Cena (Mc 14,25 / Lc 22,18), que discutiremos abajo, sirve de refrendo a la idea de que el núcleo del pensamiento expresado por ellas, un reino de Dios inminente pero futuro, que verán los discípulos que están reclinados con él, refleja el pensar del Jesús histórico, como indican los textos discutidos mencionados en el párrafo anterior. La acumulación de textos en pro de la concepción de un reino de Dios futuro y la claridad de la mayoría de ellos, hace innecesario que los sometamos a prolijos análisis. Son bastante claros en su literalidad misma. Seguiremos con estos argumentos analizando brevemente los textos. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com

Viernes, 29 de Marzo 2013

Notas

Hoy escribe Fernando Bermejo

En vísperas de la Semana Santa, la última sensación exegética proviene, como las directrices financieras y como en los viejos tiempos, de Alemania. Nacido en Tübingen, el doctor en teología por Marburg y en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico, el Prof. Dr. Dr. Niclas Schneeschmelzer, de confesión católica, ha publicado recientemente un inusualmente amplio artículo en la prestigiosa revista Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft en el que aborda, una vez más, el asunto de los motivos de la crucifixión de Jesús y propone una intrigante hipótesis. El indudable interés de su propuesta nos ha impelido a presentar sus ideas centrales a nuestros lectores. El especialista de Tübingen comienza su análisis con un status quaestionis en el que repasa varias de las hipótesis barajadas en los últimos años: la de J. J. Meggitt publicada en el Journal for the Study of the New Testament; la de H. Bond, según la cual la ejecución de Jesús fue con toda probabilidad “una crucifixión rutinaria”, o la de Joel Green (en The Death of Jesus in Early Christianity, Peabody: Hendrickson 1995), según la cual la lógica subversiva del amor hizo de Jesús un peligro en la lógica violenta del Imperio Romano. Al tiempo que muestra el interés de tales propuestas, el autor esgrime algunas objeciones y argumenta –citando a autores tan respetados como John P. Meier en el ámbito anglosajón o R. Riesner en el ámbito alemán – que la causa de la muerte de Jesús sigue siendo un “enigma” (riddle, Rätsel). El punto de partida propiamente dicho de la tesis del autor es una reconsideración de las noticias sobre Pilato que se encuentran en Flavio Josefo y en Filón de Alejandría, las cuales según el autor testimonian que Pilato estaba sometido a una constante presión (“ständiger Druck”) en razón de su cargo. El autor analiza ulteriormente los episodios neotestamentarios referidos a los galileos cuya sangre fue mezclada por Pilato con sus sacrificios (lo que incluye una extensa discusión de las ideas vertidas por J. Blinzler en su artículo “Die Niedermetzelung von Galiläern durch Pilatus”, Novum Testamentum 2, 1957) así como a la violenta sedición (stásis) mencionada por Mc 15,7 y Lc 23,19. En este contexto, el autor prosigue afirmando que resulta sorprendente que el impacto psicológico de tales episodios sobre el prefecto no se hayan tomado hasta ahora apenas en consideración a la hora de sopesar las razones de la muerte de Jesús. En su opinión, la tensión acumulada durante varios años de gobierno, así como la generada por los más recientes episodios violentos de los que nos informan los Evangelios, debieron de producir en el prefecto una preocupación adicional, ansioso como estaba de hacer un buen papel ante Tiberio (y acaso también ante Sejano). Queda por dilucidar si fue la causa principal. Siguiendo la communis opinio, Schneeschmelzer asegura que fueron las autoridades judías las que, llevadas por la ira creciente contra Jesús, presionaron al prefecto para eliminarle. Ahora bien, ¿por qué Pilato se atrevió a condenar a un hombre al que a todas luces consideraba inocente? Una hipótesis, según el autor nunca barajada anteriormente pero extremadamente plausible, es que Pilato padeció con toda probabilidad en esa época de Pascua severísimos episodios de dolores de cabeza (“An jenen Tagen leidete wahrscheinlich der Prefekt Pontius Pilatus an einen schrecklichen Kopfschmerz…”), que el autor identifica en lo que sigue de modo más técnico y preciso. De hecho, el autor dedica entonces toda una sección de su artículo a una exposición de casos de somatización en función de problemas de ansiedad (“cefalea tensional”), y a la aparente presencia de tales casos en la literatura clásica, desde la tragedia griega hasta las obras de Plauto y Apuleyo. La erudición y virtuosismo es perceptible en el hecho de que Schneeschmelzer no solo toma en cuenta la literatura médica moderna, sino que también correlaciona su análisis con multitud de datos tomados del Corpus Hippocraticum. Un dato adicional traído a colación por Schneemelzer es que la mujer del prefecto acostumbraba a soñar de modo conspicuo por las noches. Como texto de prueba, el autor aduce Mt 27, 19: “porque hoy he sufrido mucho [pollà gàr épathon] en sueños [kat’ ónar] por causa de él”, cuya posible historicidad es defendida con un ingenioso y pormenorizado argumento (que lamentablemente no es posible desarrollar aquí). Debe suponerse, prosigue el autor, que los frecuentes sueños agitados de esta excitable matrona despertaban a Pilato, turbando ulteriormente su reposo. Ahora bien, concluye el de Tübingen con indudable lógica, “la falta de sueño (Mangel an Schlaf) solo pudo acrecentar la irritabilidad del prefecto (“die Irritabilität des Prefekts vermehren”). En una sección ulterior dedicada a los dos crucificados con Jesús según los cuatro evangelios canónicos, el autor de Tübingen cita al egregio escriturista católico Joseph Fitzmyer, quien en su comentario al Evangelio de Lucas escribió: “We are not told whether they are Jews or pagans” (Fitzmyer, The Gospel According to Luke, vol. II, Doubleday, New York, 1986, p. 1509). A raíz de esta observación y otras similares insinuadas en la amplia literatura exegética, el autor plantea la intrigante posibilidad de que los dos individuos crucificados por Jesús no fueran judíos sino paganos. Más aún, mediante una compleja argumentación que integra recientes descubrimientos epigráficos y arqueológicos, el autor incluso aventura la posibilidad de que fueran dos sirvientes del pretorio, de nombres Cris[ipo] y Sedonio, provenientes de Sebaste o de Cesarea, a quienes Pilato, en un arrebato de funesta irritación, habría decidido escarmentar junto a Jesús. El autor, no obstante, reconoce prudentemente que este es el aspecto más especulativo de su hipótesis. Aunque el profesor de Tübingen ha presentado su idea tan solo como una “conjetura probable”, esta ha despertado ya una amplia atención en los círculos exegéticos. La hipótesis está siendo discutida apasionadamente en las principales cátedras de Teología y Nuevo Testamento de al menos Alemania, Austria y Suiza. Las secciones dedicadas al estudio de Jesús y a la aplicación de la medicina y las ciencias sociales al estudio del Nuevo Testamento en la Society of Biblical Literature y la Studiorum Novi Testamenti Societas están preparando actualmente seminarios internacionales para evaluarla. Dada la trascendencia del asunto, la próxima semana añadiremos algunos comentarios al respecto. Saludos cordiales de Fernando Bermejo

Miércoles, 27 de Marzo 2013

Notas

Hoy escribe Gonzalo Del Cerro

Pedro protege a su enemigo Simón Mago Una vez liberado por Pedro de las amenazas de la turba, marchó Simón a casa del cristiano Marcelo. Llegó con un perro salvaje que tenía sujeto con una fuerte cadena de hierro, lo hizo atar en la puerta de la casa de Marcelo para que Pedro no tuviera la posibilidad de entrar. No mucho después vino Pedro, desató al perro haciendo la señal de la cruz y lo envió a casa de Simón para decirle que abandonara el servicio de los demonios y no siguiera engañando a la gente, por la que Cristo había derramado su sangre. Marcelo vuelve a la fe cristiana Marcelo, que se había convertido en discípulo del Mago, cuenta cómo aquellos prodigios realizados por Pedro en actitud cristiana frente a su enemigo Simón, lo conmovieron tan profundamente que se dirigió corriendo a ver a Pedro, se postró ante él y lo recibió en su casa. Marcelo volvía a formar parte de la sociedad cristiana. En consecuencia, arrojó a Simón con deshonor y gran aplauso de sus criados, que tuvieron con Simón gestos de rechazo y burla. El perro se había vuelto manso con todos excepto con Simón hacia el que conservaba toda su ferocidad. En una ocasión, el perro atacó a Simón y estaba a punto de degollarlo cuando, enterado Pedro, corrió para liberar al Mago de las fauces del perro. Le intimó en nombre de Jesucristo para que no dañara ningún miembro de Simón. El perro cumplió la orden y solamente desgarró sus vestidos y lo dejó medio desnudo. Muchos del pueblo, particularmente los niños, fueron divertidos detrás de Simón y del perro hasta que salieron de las murallas de la ciudad. El resultado fue que Simón, avergonzado por todo lo sucedido, desapareció durante algún tiempo. Relación de Simón Mago con Nerón y debate con Pedro y Pablo Más adelante Simón se unió en amistad con el emperador Nerón, y con su ayuda mantuvo un denso debate con Pedro y Pablo. Nerón, embaucado por la magia de Simón, llegó a considerar al Mago como el auténtico Hijo de Dios. Por aquel tiempo se apareció el Señor en visión a Pedro y le anunció que tendría un contencioso con Simón Mago. Pronto llegaría a Roma el apóstol Pablo que lucharía a su lado contra Simón. Después de siete meses tuvieron los dos apóstoles el combate con Simón. Lograda la victoria, Simón bajó al infierno, mientras Pedro y Pablo, lograda la palma del martirio, volaban al cielo como vencedores del error. Pero Marcelo considera superfluo hablar en su carta con más detalle del enfrentamiento de los dos apóstoles con Simón, porque Nereo y Aquiles fueron testigos de los sucesos, que conocían con todo detalle. Marcelo da también datos sobre el martirio de Pedro, escrito presuntamente por el obispo Lino, primer sucesor de Pedro en la cátedra romana. La noticia forma parte del contexto general de la carta que Marcelo, personaje ya conocido por los HchPe, escribía a los dos mártires romanos. Después de contar con minuciosos detalles el combate que Pedro mantuvo en Roma con Simón Mago, no quiso extenderse en pormenores porque, decía, Nereo y Aquiles estaban al corriente del acontecimiento. Pero añadía: “Además, San Lino escribió en lengua griega toda la relación de su martirio (de Pedro), que envió a las iglesias orientales” (cf. MartNerAq, 14,2). (Cuadro de Avanzino Nucci, s. XVII, con Simón Mago de negro). Saludos cordiales. Gonzalo Del Cerro

Lunes, 25 de Marzo 2013

Notas

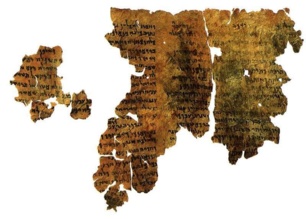

Hoy escribe Carlos Segovia

Interrumpo hoy provisionalmente la serie de "Cuestiones disputadas" sobre el pensamiento de Pablo de Tarso Durante el periodo del Segundo Templo abundaron en el judaísmo las figuras mediadoras, sobre todo, aunque no sólo, en el judaísmo apocalíptico y en la literatura dimanada de él, en la que encontramos toda una serie de mediadores escatológicos (angélicos unas veces, humanos otras, pero también, de manera más ambigua, ambas cosas simultáneamente) que desempeñan, así pues, diferentes papeles. En ocasiones tales mediadores instruyen a los justos sobre los secretos del universo y de la historia en función de los designios del Dios de Israel; en otros casos son los encargados de apresar a los ángeles rebeldes responsables de la introducción del mal en el mundo y de destruir su progenie; y encontramos incluso textos en los que se puede leer que un único y mismo mediador se alzará al final de los tiempos, vindicará a los justos revelándoles los secretos de la sabiduría, tomará asiento en el trono divino para presidir el juicio final y limpiará la tierra de toda impureza, brotando de su simiente una nueva generación indestructible. Una de esas figuras medidoras es “Noe”. No ya el Noé bíblico, sino el Noé apocalíptico, presentado con rasgos sorprendentes en numerosos textos; rasgos que volvemos a encontrar en el Nuevo Testamento y en la literatura cristiana primitiva aplicados a Jesús. 1 Henoc 106-7, narra a) la historia del nacimiento milagroso de Noé; b) el desconcierto y la desconfianza de su padre, Lamec; c) el diálogo de éste con Matusalén pidiéndole que le aclare qué es lo que debe pensar acerca de su hijo recién nacido; d) el diálogo paralelo de Matusalén con Henoc —en el que leemos que Noé será puro, que borrará toda iniquidad de la tierra y que él y sus hijos se salvarán del diluvio—; y e) la consiguiente respuesta de Matusalén a Lamec, a todo lo cual se añade una breve explicación acerca del simbolismo del nombre de Noé. Las excepcionales cualidades del recién nacido son sorprendentes: “Su cuerpo era más blanco que la nieve y más rojo que una rosa; su cabello blanco, cual lana blanca, y rizado; su rostro refulgía; cuando abrió los ojos, la estancia relució como [iluminada por] el sol; entonces se incorporó de entre los brazos de la comadrona, abrió sus labios y alabó a Dios”. El autor de 1 Henoc 106-107 retoma y amplía diversos pasajes previos del corpus henóquico (es decir, del conjunto de escritos apocalípticos en torno a la figura del patriarca Henoc), pertenecientes al Libro de los Vigilantes (1 Hen 10,1-3 = la fotografía corresponde a 4Q201, precisamente de este "Libro de los Vigilantes" = 1 Henoc 1-10), al Libro de las Parábolas (1 Hen 60,1-10.23-5; 65,1-69,1), al Libro de los Sueños (1 Hen 83-4; 89,1-8) y a la Epístola de Henoc (1 Hen 93,4-5.8). ¡Pero no es el único! Lo mismo cabe decir de los autores de algunos manuscritos qumránicos como el Génesis Apócrifo de la Cueva 1 (1QapGen) y varios otros textos de esa misma cueva y de la Cueva 4 (1Q19-19bis y 4Q534-6). A su vez, la historia narrada en 1 Henoc 106-7 fue adaptada en otros varios textos judíos redactados, unos, antes de la destrucción del Templo en el año 70 de la era común, y, otros, con posterioridad a esa fecha. Así y por ejemplo, 2 Henoc 71-2; Apocalipsis de Abrahán 11,2; y varios pasajes midrásicos y talmúdicos, entre otros textos. Sólo que, en ellos, el protagonista es ya otro: Melquisedec, el ángel Yahoel, Moisés, etc. Pero quizá los paralelismos más interesantes nos los suministren el Nuevo Testamento y otros textos cristianos primitivos que dan en aplicar a Jesús —literalmente— los rasgos del Noé apocalíptico, tal y como él aparece descrito en 1 Henoc 106-1077. La desconfianza de José hacia María en Mateo 1,18-9 es análoga a la de Lamec. El nacimiento milagroso de Jesús en Mateo 1,20, Lucas 1-2 y Protoevangelio de Santiago 19,2 análogo al de Noé, aunque con algunas diferencias. En Apocalipsis 1,14 leemos que “El cabello [de Cristo] es cual lana blanca y sus ojos brillantes como el fuego”. Y el Evangelio Árabe de la Infancia 1,2 afirma que Jesús habló desde la cuna alabando a Dios y anunciando su misión; motivo, éste, que recogen a su vez dos pasajes coránicos: 3,46 y 19,29-30, lo que representa una prueba adicional del sustrato cristiano precanónico de este último texto. Si tenemos en cuenta, por otra parte, que la presentación de Cristo que hacen los autores del Nuevo Testamento y de otros muchos escritos cristianos primitivos es plenamente deudora no sólo de la apocalíptica judía (de la que eso que sólo indebidamente llamamos el “cristianismo” formó parte en sus comienzos), sino, también y por extensión, del mesianismo judío prerrabínico —en el que el mesías podía ser una figura semicelestial como un ángel, o un profeta, un sacerdote, un maestro, un intérprete de la ley, e incluso un hombre, ya sea legendario o concreto—, comprenderemos que lo único nuevo, verdaderamente nuevo en el “cristianismo” (al menos hasta el siglo II) es la identificación del mesías y de otras varias figuras escatológicas no ya con un hombre sino, más específicamente, con Jesús de Nazaret. Esto es hoy evidente para muchos de nosotros. Pero, por desgracia, la figura de Noé no ha recibido hasta aquí la atención debida entre los estudiosos de los orígenes cristianos (¡pese a la expresa ecuación que Lucas establece entre el diluvio y el fin de los tiempos!). Y es muy importante, pues probablemente sea la más temprana de todas las figuras mesiánicas que el judaísmo prerrabínico conoció. Si estas líneas ayudan a poner de relieve su importancia adicional para el estudio de la cristología primitiva, habrán cumplido su objetivo. Saludos cordiales, Carlos A. Segovia ------------------ Ha salido en la Editorial Trotta el siguiente libro del que soy traductor Daniel Boyarin, Espacios fronterizos: judaísmo y cristianismo en la antigüedad tardía Madrid, Trotta, 2103; 419 pp. Este libro, titulado en inglés Border Lines: The Partition of Judaeo-Christianity, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2004, fue galardonado en 2006 con el “Premio a la Excelencia en el estudio histórico de las religiones” de la American Academy of Religion. http://www.trotta.es/pagina.php?cs_id_pagina=13&cs_id_contenido=43105 Me permito un adelanto de su contenido: Considerado en los medios académicos internacionales como uno de los trabajos más importantes sobre el tema publicados en los últimos años, el libro de Daniel Boyarin explora la formación simultánea del cristianismo y del judaísmo rabínico como dos religiones independientes y la creación del concepto mismo de religión en la Antigüedad tardía. Aunando enfoques muy diversos (desde los nuevos estudios talmúdicos y el examen de la primitiva heresiología cristiana hasta la teoría poscolonial y el denominado nuevo historicismo, pasando por el análisis del judaísmo prerrabínico, los estudios neotestamentarios, la filosofía posestructuralista, la historiografía y la epistemología marxistas y la lingüística y la psicología contemporáneas), su autor defiende que eso que hoy se llama el “judaísmo rabínico” y el “cristianismo” no terminaron de formarse hasta aproximadamente el siglo v; y que lo hicieron mediante un proceso análogo al de la partición política de un único territorio religioso. Sostiene el autor, que los primitivos heresiólogos cristianos fueron auténticos cartógrafos de la religión, que hicieron pasar ideas, conductas y gentes de un lado a otro de una frontera que ellos mismos fijaron con su discurso acerca de la especificidad del hecho religioso como fenómeno independiente de cualquier elemento étnico o lingüístico. Y los heresiólogos judíos hicieron lo propio, contribuyendo así unos y otros a dar forma a sus respectivas religiones y a la religión de quienes percibieron como sus adversarios. El autor concluye que al final de ese complejo y sinuoso proceso, que se saldó con la consolidación del cristianismo como religión imperial, el judaísmo rabínico rechazó, paradójicamente, autodefinirse también él como religión: un rechazo cuyas implicaciones cabe percibir aún en nuestros días. Esta edición presenta, además, la novedad de incorporar un apéndice autocrítico del autor publicado en 2009 en la Jewish Quarterly Review en la que corrige, o más bien matiza la tesis principal del libro.

Domingo, 24 de Marzo 2013

Notas

Hoy escribe [bAntonio Piñerob]

[bEn primer lugarb]: la tesis a priori de R. Aguirre - C. Bernabé -C. Gil, al introducir la fe como elemento cognoscitivo en un libro de historia y de balance de la investigación científica, me produce sorpresa, dado el título de tal volumen. Es una posición harto discutible, precisamente porque lo que se trata es de exponer lo que se sabe en realidad, históricamente, del personaje y porque los autores afirman que «el libro (presente) adopta un enfoque histórico que puede ser compartido por creyentes y no creyentes» (p. 12). Si la fe es un ingrediente del conocimiento de Jesús, es decir, de lo que se sabe de él (se supone, a ciencia cierta), ¿cómo va a ser compartido el resultado obtenido por los «no creyentes», los que no tienen una de las bases del «conocimiento» del personaje? Por de pronto, haciendo justicia ya al título de este ensayo («Notas críticas…»), debo confesar que esta lógica supera del todo mi capacidad de raciocinio. [bSegundob]: en los tres casos no se distingue claramente, al exponer el pensamiento de Jesús, qué ideas de éste pueden referirse al «reinado» de Dios y cuáles estrictamente al evento futuro (al menos en su manifestación definitiva) que es propiamente el «reino» de Dios. El «reinado» de Dios , es decir, la soberanía efectiva de Dios sobre el universo entero e Israel en concreto, existe siempre para el judaísmo, tanto en la tierra como en el cielo, se manifieste como se manifieste. No es idea novedosa alguna. El «reino de Dios según Jesús», tal como veremos, es un evento concreto, visible, en el que toma cuerpo en esta tierra el reinado de Dios con signos previos, un acontecimiento que exige para su realización no sólo un grupo humano sobre el que reinar y que acepte la soberanía divina, sino también un territorio sobre el que ha de manifestarse ese «reino» con sus consecuencias sociales, religiosas y económico-sociales, es decir, su contenido, sus características materiales y espirituales, las necesidades de tiempo y de espacio, aunque tales extremos no se puedan determinar siempre con exactitud sobre la base de los datos evangélicos. Opino que olvidar estas precisiones elementales es no tener en cuenta –-e insistiremos más en ello— que el concepto “reino de Dios” según Jesús era algo inmediatamente entendible por sus oyentes. Por tanto sus concreciones pertenecían al imaginario del pueblo. Y éste lo había tomado de la lectura de los profetas, quizás de la lectura o audición del contenido de libros piadosos hoy apócrifos y de otras decenas de pasajes de libros sapienciales o salmos que aluden siempre a un reino de Dios sobre la tierra de Israel. Y esto aunque sea muy posible argüir que en el arameo hablado corrientemente por Jesús –al igual que la versión griega basileia tou theou (ton ouranon)- no había distinción clara -de vocabulario, no de concepto- entre «reinado» y «reino», pues probablemente solo se usaba también un vocablo único: malkutah di Elaha. [bTercerob]: opino que no se puede afirmar, como hace R. Aguirre, que el símbolo «reino de Dios» es ambiguo (se sobrentiende que para los judíos del siglo I y para Jesús mismo), y que «ello es una cuestión lacerante en la vida de Jesús» (p. 68). Me parece, por el contrario, que el reino de Dios para Jesús no era nada lacerante sino una realidad sensible, sólo que su llegada sólo vendría en el futuro. No era una cuestión dolorosa para Jesús conocer en qué consistía el Reino o qué era en verdad, sino que el pueblo de Israel no acabara de creer en su mensaje proclamatorio de su próxima venida real. Por ello, me parece despistante la insistencia en la calificación moderna del reino de Dios judío y jesuánico como metáfora o símbolo. Utilizar los términos «metáfora» o «símbolo» para describir la mentalidad de unos judíos del siglo I, como si ellos entendieran el reino de Dios no como entidad palpable, absolutamente real, aunque futura es cuanto menos «despistante», entendido como idea que saca a la gente del camino correcto. Los vocablos “metáfora” y “símbolo” tienen un significado preciso en el ámbito de lo literario a los ojos de los lectores del siglo XXI y llevan a considerar, al menos subconscientemente, que los antiguos creían de igual modo que algunos exegetas de hoy que el reino de Dios era un mero «símbolo». Con ello se pierde el necesario hincapié que debe hacerse en el siglo XXI de que los judíos, Jesús incluido, eran de mentalidad «materialista», con los pies bien puestos en el suelo: jamás habrían, o habría, aceptado que el «reino de Dios» fuera una «metáfora», sino una realidad absoluta, aunque futura, palpable y sensible, realizada en la tierra de Israel, renovada y actualizada. Me temo que este uso moderno de tales vocablos -«metáfora» y «símbolo»- se ve precisamente favorecido hoy porque da pie para dejar en la sombra el aspecto material y terreno del reino de Dios en Jesús, en el que se debe insistir, para hacer hincapié en exceso en la «presencia invisible» del Reino en el ministerio de Jesús. Pero con ello se pierde la materialidad -tan judía- de ese evento, real y concreto. [bCuartob]: Me parece que se percibe también una gran confusión entre los tres expositores a la hora de distinguir hoy, para buen entendimiento del público, entre los posibles inicios o pródromos del Reino y la presencia real del evento, distinción útil y factible. Un ejemplo, tomado de Theissen-Merz (pp. 293-294): en la exposición del «reinado presente de Dios», en la subsección «Dichos de combate», nº 3: La polémica sobre Beelzebú [bMt 12,22-28/Lc 11,14-20:b] Entonces le fue presentado un endemoniado ciego y mudo. Y le curó, de suerte que el mudo hablaba y veía. 23 Y toda la gente atónita decía: «¿No será éste el Hijo de David?» 24 Mas los fariseos, al oírlo, dijeron: «Este no expulsa los demonios más que por Beelzebul, Príncipe de los demonios.» 25 El, conociendo sus pensamientos, les dijo: «Todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. 26 Si Satanás expulsa a Satanás, contra sí mismo está dividido: ¿cómo, pues, va a subsistir su reino? 27 Y si yo expulso los demonios por Beelzebul, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso, ellos serán vuestros jueces. 28 Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el Reino de Dios (Mateo). Estaba expulsando un demonio que era mudo; sucedió que, cuando salió el demonio, rompió a hablar el mudo, y las gentes se admiraron. 15 Pero algunos de ellos dijeron: «Por Beelzebul, Príncipe de los demonios, expulsa los demonios.» 16 Otros, para ponerle a prueba, le pedían una señal del cielo. 17 Pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo: «Todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y casa contra casa, cae. 18 Si, pues, también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a subsistir su reino?.. porque decís que yo expulso los demonios por Beelzebul. 19 Si yo expulso los demonios por Beelzebul, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso, ellos serán vuestros jueces. 20 Pero si por el dedo de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el Reino de Dios (Lucas) los autores insisten ante la presencia del reino de Satanás que comienza a ser derrotado, la también presencia (lo que incluye que ya ha venido) del reino de Dios. Esta deducción, como veremos, es exagerada. Basta y sobra con hablar de los “preludios” de la venida…, aún no realizada. Jesús es un predicador hiperbólico y entusiasta –se olvida a menudo—y por tanto en el ardor espiritual del final de un exorcismo triunfante está haciendo hincapié con fuerza en que los “inicios”, no el evento en sí, está llegando. Más tarde tendremos que analizar el sintagma “ha llegado”. Esa “presencia real” del reino de Dios que defiende este sector de la investigación confesional es una intelección sólo a medias y de hecho errónea en mi opinión e incompleta. Es sólo un inicio, porque si estuviera realmente presente –tal como creo que lo entendía Jesús y mostremos luego- Satanás no «comenzaría a ser derrotado», sino que «estaría totalmente derrotado». Y si eso fuera así, si Satán estuviera vencido por completo = ya habría venido el reino de Dios, no habría acaecido la muerte del Jesús, que fue un triunfo rotundo, aunque aparente, de Satanás. La presencia del «reino de Dios» como creo que lo entendía Jesús habría impedido esa acción. Por consiguiente, no se puede hablar de reino de Dios presente, sino de inicios o signos de lo que va a ocurrir, o pródromos, o preludios, de modo absolutamente proléptico/profético: va a tener lugar, pero de ningún modo está realmente presente ya. En la sección «Valores alternativos del reinado de Dios», R. Aguirre parece mezclar sin distinción alguna lo que son los valores de los momentos previos a la llegada de la manifestación definitiva del Reino, con lo que son propiamente los valores mismos del Reino en sí. Con otras palabras: aunque ha intentado varias veces distinguir conceptos, Aguirre mezcla virtudes que pertenecen al «reinado de Dios» con otras que constituyen o son el «Reino» futuro de Dios. Así, el caso antes citado de hacerse como un niño en la sociedad judía de tiempos de Jesús, era «solidarizarse con los más despreciados, con quienes menos contaban y menos honor tenían» (p. 91). En realidad –creo- lo que Jesús quería decir era que la simplicidad del alma de un niño –fuera honrado o despreciado, de alta o baja posición, hambriento o saturado- era como un modelo de la actitud anímica que debía adoptar un adulto para prepararse ante la venida del Reino. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid [bwww.antoniopinero.comb]

Viernes, 22 de Marzo 2013

|

Editado por

Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.

Secciones

Últimos apuntes

Archivo

Tendencias de las Religiones

|

|

Blog sobre la cristiandad de Tendencias21

Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |

|

Notas

Notas