Notas

Hoy escribe Gonzalo Del Cerro

Las Pseudo Clementinas Introducción (y 4) Va siendo hora de dar por concluida la introducción a la Literatura Pseudo Clementina, que nos ha dado la posibilidad de contemplar la obra con una cierta perspectiva. El repaso de los textos convertirá la perspectiva en una visión cercana y concreta de sucesos, mentalidad, ideas y personajes. No hay mejor lenguaje que los textos, de los que parten las diversas, variadas y, a veces, contradictorias interpretaciones de los comentaristas. Tenemos a nuestra disposición, como ya hemos dicho, dos grandes versiones de la obra: las Homilías griegas y las Recognitiones latinas. En las Homilías es fácilmente perceptible el ambiente judeo-cristiano que penetra todas sus páginas, y que la versión de Rufino ha purificado desde un punto de vista más acorde con la tradición de la Gran Iglesia. Es verdad que el concepto de obra judeo-cristiana es un tanto elástico y forma parte de los aspectos discutidos y discutibles de esta literatura. Pero la denominación delata la existencia de elementos judíos y cristianos, al margen de la teología oficial de ambas mentalidades. Es por tanto un hecho evidente la existencia de una corriente judeo-cristiana, que los autores no pueden o no saben ocultar. Esa era la corriente fundamental en las Predicaciones de Pedro (Kerýgmata Pétrou), presente especialmente en la Carta de Pedro a Santiago y en la Diamartyría, Contestatio o Compromiso personal. Ambos textos están considerados como fragmentos de las predicaciones de Pedro. La referencia a las Predicaciones de Pedro durante sus viajes está recogida en el título griego del texto de las Homilías. Lo que significa que esas Predicaciones son el objeto principal de las Pseudo Clementinas en la intención de su autor. Posiblemente haya dos elementos incuestionablemente judeo-cristianos, presentes a lo largo y ancho de los textos. La Ley y el Mesianismo. Es verdad, sin embargo, que los autores hablan de la Ley de Moisés, en cierto modo opuesta a la Ley de Cristo. Pero acaban admitiendo la posibilidad de la salvación para los que siguen la doctrina de Moisés lo mismo que los que siguen la de Cristo. Esto quiere decir, entre otras cosas, que el judío no necesita hacerse cristiano parta salvarse, lo que no parecía correcto a la corriente paulina presente en el Nuevo Testamento. Pedro parece poner, pues, reparos a los cristianos venidos de la gentilidad, y adopta una postura un tanto beligerante contra los que confían demasiado en las obras más que en la fe. Esta actitud que parece destacar cierta oposición entre Pedro y el Pablo que conocemos por el NT, ahora es más bien la postura de Pedro frente a su enemigo irreconciliable, Simón Mago. Éste es ahora el “hombre enemigo”, mencionado en la carta de Pedro a Santiago (2,3), en los textos de esta literatura preliminares a las Homilías. Ya mencionamos a este inimicus homo, presente en los Hechos Apócrifos de Santiago, y que no era otro que san Pablo. Hay doctrinas ortodoxas, poco o nada expresas en las Pseudo Clementinas. Una de ellas es la Trinidad, irreconciliable con la mentalidad de sus autores, que en la persona de Pedro expresan su idea absolutamente clara de la unidad de Dios. Solamente en una ocasión (Hom. XI 26) se menciona de pasada la fórmula trinitaria del bautismo “en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. Como también en Hom. IX 19, se habla de la invocación tres veces bienaventurada, relacionada con el bautismo. La misma divinidad de Cristo parece poco reconocida en una frase en la que se afirma que “nuestro Señor ni afirmó que hay otros dioses además del que ha creado todas las cosas, ni promulgó que él era Dios” (Hom. XVI 15). La afirmación es coherente con el concepto estricto de la unidad (monarkhía) de Dios. No debemos olvidar que toda la novela de Clemente comienza con la historia, narrada por él mismo sobre su sed patética de conocer la verdad (Hom. V 1-2). Era tal su afán que lo tenía postrado en cama. Como ya dijimos, acabó su búsqueda en la compañía de Pedro. La verdad es una obsesión en el relato. La verdad, como solución de todos los problemas frente a la ignorancia, principio y raíz de todos los males y dolencias que aquejan al hombre. Testigo de la verdad fue el denominado con insistencia el Profeta Verdadero, que no es otro sino Jesús, cuya misión fue precisamente dar testimonio de la verdad. Así lo afirmó solemnemente el mismo Jesús ante Pilato (Jn 18,37). Este Profeta es un iluminador, de estilo gnóstico, que libera al mundo de las tinieblas que lo tenían sumido en una situación de ignorancia sin esperanza de salvación. Una salvación que aguarda a los hombres al final del mundo presente en forma de retribución según el mérito de sus obras, en un juicio emitido por un Dios no sólo bueno sino justo. En su camino hacía el final, los ángeles favorecen y ayudan a los mortales, mientras los demonios luchan por su perdición eterna. Desde el punto de vista moral, los autores de la obra valoran de forma muy especial la vida en castidad. La conducta de Matidia, la madre de Clemente, y sus maniobras para conservar su castidad, fueron la causa y razón de su salvación en medio de los peligros del mar, de la pobreza y de la ignorancia en que se vio sumida. Y no sólo su salvación, sino el reencuentro con sus hijos y su marido, fue la recompensa que Dios le concedió por haber conservado la castidad. El ambiente judeo-cristiano de las Pseudo Clementinas ha llevado a los investigadores a una reflexión relacionada con la doctrina del islamismo y su Profeta. El Islam nace en un contexto histórico judeo-cristiano, de cuya historia, doctrina y personajes habla el Corán, libro sagrado de los musulmanes. Una idea esencial del islamismo es la creencia en la unidad absoluta de Dios; y otra es el positivo rechazo de la idea trinitaria, claramente manifestado en el Corán contra la teología cristiana. En la formulación de la fe musulmana, es básica la creencia en el Profeta Verdadero, que para los musulmanes es Mahoma. Tres grandes ideas, pues: Unidad de Dios, rechazo de la Trinidad y Profeta Verdadero son coincidencias de la religión musulmana con la mentalidad de los autores de las Pseudo Clementinas. Sobre la pregunta de un amable lector acerca de la referencia de la muerte de san Bernabé en Salamina de Chipre, la Biblia no dice nada. La tradición se basa en el texto del Apócrifo "Viajes y Martirio del apóstol san Bernabé", cap. 23, en el vol. III de nuestra edición "Los Hechos Apócrifos de los Apóstoles" de la BAC. Los Apócrifos son en muchos casos la única base documental de tradiciones conservadas en la memoria de la comunidad cristiana. Saludos cordiales. Gonzalo Del Cerro

Lunes, 3 de Junio 2013

Comentarios

Notas

Hoy escribe Antonio Piñero

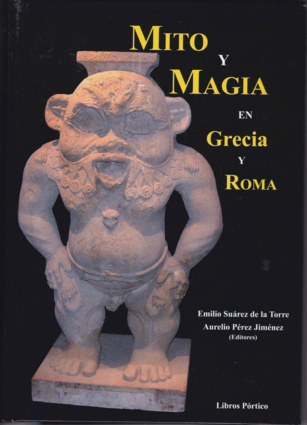

¿Porqué recomendar la lectura, o al menos una ojeada seria a un libro de “mito y magia en Grecia y Roma en un Blog que trata de cristianismo e historia sobre todo en su fase primtiiva? Por una razón sencilla y creo que comprensible. Porque a lo largo de mi vida me han preguntado muchas veces si “¿Fue Jesús un mago?”. En el libro Ciudadano Jesús aparece como una de las preguntas, y cuando el lector lee la respuesta cae en la cuenta de que es algo que la gente me pregunta muchas veces. Opino que el libro que deseo presentar hoy –más una presentación que una reseña—viene bien para responder parcialmente a esta pregunta. La idea central de esta postal es: todo lo que pueda consultarse sobre el tema de magia y mito en Grecia y Roma –y contrastar con la literatura evangélica no apócrifa--, ayudará a centrar la cuestión y a responder que no es de justicia calificar a Jesús de mago, como seje de su personalidad, ya que no responde al conjunto de los textos ni hace justicia a su personalidad. Igualmente servirá para ponderar si las acusaciones de magia contra los seguidores de Jesús tienen o no peso y cómo en algunos casos el cristianismo popular se deja llevar por la magia. La ficha del libro es la siguiente: Emilio Suárez de la Torre – Aurelio Pérez Jiménez (eds.), Mito y Magia en Grecia y Roma, Editorial “Libros Pórtico”, Barcelona 2013, ISBN: 978-84- 7956-114-7, 335 pp. Colección de artículos de 20 autores. Distribución: distrib@porticolibrerias.es Transcribo el Prólogo de de uno de los editores, Emilio Suárez, porque ofrece una idea muy completa del contenido del libro: “Las investigaciones sobre los dos aspectos del mundo greco-romano que figuran en el título de esta obra suponen una parte muy abundante de la bibliografía de los últimos decenios dedicada a la Antigüedad. A su vez, numerosos trabajos de esa abundante bibliografía se han centrado en la discusión sobre lo adecuado o no de utilizar tales términos cuando nos situamos en la perspectiva de los protagonistas de las culturas en que tuvieron vigencia. El viejo problema antropológico y etnológico de la contraposición entre la visión émica y ética (es decir, la del sujeto de una cultura, frente a la del investigador externo, en la acepción de Marvin Harris), aunque sin llamarlo necesariamente así, se ha apoderado del análisis de ambos aspectos. Con lo cual parece haberse convertido en rito ineludible comenzar cualquier estudio sobre tales cuestiones con la pregunta acerca de si está justificado hablar del mito y de la magia como categorías válidas y distintas para griegos y romanos, o si deberíamos abandonar el primero diluido en los diferentes contornos y contextos en que aparece (los géneros literarios, los ritos, etc.) y abolir el segundo por causa de su ineficaz diferenciación de la religión (término, por cierto, también sometido a debate). “De modo que puede imaginarse el lector el grado de osadía que se apoderó del coordinador de este libro cuando se le ocurrió revisar las relaciones entre dos categorías sometidas a duro debate, con el riesgo de que se convirtieran en el estudio de la relación entre el ilusorio mito y la quimérica magia, o sea, entre dos fantasmas producto de la elucubración sapiencial moderna. No obstante, para paliar la sensación de desvarío que la ocurrencia presenta, debo decir, en primer lugar, que siempre podría quedar el recurso de utilizar los términos en cuestión por la comodidad de ser conceptos aceptados por lo menos con la conciencia de hacerlo desde la perspectiva ‘ética’ (cf. supra) o, con otras palabras y con franqueza, que todos sabemos de lo que estamos hablando. Además, y como segundo argumento, debo señalar que no está tan claro que se trate de un espejismo anacrónico del observador, sino que hay sobradas razones para aceptar que, en primer lugar, los Antiguos eran conscientes de que había una serie de relatos en los que, bajo formas diversas, había quedado recogida la explicación del origen del mundo, de la vida, de las instituciones, de las instituciones, de los linajes, del bien y del mal, y que permitían la memoria de tiempos remotos, en que dioses, héroes y seres humanos de distinta condición convivían y vivían en circunstancias y entre avatares ya irrepetibles. Asimismo, en segundo lugar, la magia (llamada así con un término de origen iranio venerable, pero también descrita con otros muchos de carácter bastante más peyorativo) era vista por los propios protagonistas por lo menos como una faceta irregular e incluso oprobiosa de las prácticas religiosas, socialmente marginal y no pocas veces perseguida, independientemente de que nosotros apreciemos numerosos elementos comunes con las prácticas y creencias religiosas aceptadas y, en su caso, oficializadas. “El presente libro recoge ponencias y comunicaciones presentadas y debatidas en el Simposio Internacional de título homónimo, Mito y magia en Grecia y Roma, celebrado en la Universitat Pompeu Fabra durante los días 21 al 23 de marzo de 2012. La distribución de los capítulos refleja bien la idea que estuvo en la raíz de esta iniciativa. Por un lado, analizar mitos en los que, de diversas maneras, estuviera presente la magia. Por otro, estudiar textos y documentos mágicos en los que encontramos, de modo más o menos explícito, un referente mítico perceptible, generalmente como parte de una historiola que justifica la acción mágica, o por la presencia de nombres y alusiones de divinidades o personajes míticos tanto de la cultura griega como de la egipcia. Además de estas dos perspectivas, algunos de los estudios se centran en documentos y textos mágicos tardíos. Hay que poner de relieve que algunos de ellos contienen análisis totalmente novedosos de textos y materiales arqueológicos ya conocidos y otros presentan documentación inédita. “Las contribuciones se abren con la revisión que Riccardo di Donato, en su conocida trayectoria de recuperación y revalorización de estudios de Louis Gernet, dedica al análisis de las reflexiones que el gran maestro dejó escritas sobre las relaciones del mito y la magia, en una personal apreciación conscientemente distanciada de las tendencias de la época. Tras esta contribución teórica más general, se suceden los análisis de mitos con elementos relacionables con la magia. Jordi Pàmias aborda un fragmento de Ferecides sobre Zeus y Alcmena, con un análisis textual que apoya una interpretación ritualista. Ronald Forero aborda un pasaje ovidiano protagonizado por Medea con el fin de deslindar los componentes mágicos, religiosos y médicos. Ángel Ruiz rastrea componentes mágicos en la forma de actuar Sémele con Zeus, en el episodio que conduce al nacimiento de Dioniso. Manuel García Teijeiro y Mª Teresa Molinos profundizan en el personaje de Talo, el gigante de bronce al que Medea vence con sus poderes, último representante de la antigua raza de ese metal. Por último, Nereida Cillagra se centra en las brujas tesalias, con un completo análisis de los testimkonios literarios sobre las mismas en relación con las tradiciones en que se incardinan. “Más allá de los textos literarios, también amuletos, gemas y, sobre todo, papiros de contenido mágico son tomados en consideración en varias contribuciones. Christopher A. Faraone estudia varios amuletos en los que descubrimos la popularidad de Heracles como héroe protector en la esfera privada. Por su parte, la figura de Perseo es analizada por Attilio Mastrocinque en cuanto a su sorprendente popularidad en el Oriente cercano, puesta de relieve por la sorprendente documentación arqueológica que el autor estudia. Alberto Bernabé y Raquel Martín proceden a un minucioso estudio de los llamados “hexámetros Getty”, no editados hasta 2011, con un completo balance de los problemas que presentan y de su relación con textos no mágicos. Jaume Pòrtulas aborda el problemático texto del P. Fayum 2, del que discute las diversas interpretaciones, entre las que se inclina por ver un relato lírico con un descensus ad ínferos. Los papiros mágicos griegos, como decíamos, constituyen una parte importante de los estudios aquí reunidos. Giulia Sfameni Gasparro procede a un completo análisis de conjunto, con especial atención a PGM IV, con atención a la huella que en ellos deja la diversidad religiosa de la época, haciendo hincapié en la dimensión cosmosófica y el componente solar. Dentro de este conjunto, Emilio Suárez se centra en un análisis de los rasgos que caracterizan el PGM XIII, especialmente su kosmopoiía. Michela Zago hace un detallado estudio del procedimiento oracular, con invocación del dios Besas, que aparece en PGM VII y PGM VIII, con atención al problema de la relación entre los rasgos del dios y las sustancias utilizadas. Miriam Blanco, siempre dentro de los papiros mágicos, se centra en el Himno mágico XIX y en el curioso tratamiento que implica del supuesto embarazo de Selene. La cuestión de los Himnos que aparecen en los papiros, y su delimitación respecto de las plegarias en verso y prosa de los mismos textos, es el objeto de la investigación de José Luis Calvo. “Roma y el cristianismo configuran el último bloque de contribuciones. Las defixiones del Occidente romano constituyen el tema estudiado por Francisco Marco, quien revisa sus referencias míticas y la cosmovisión que reflejan los materiales analizados. Celia Sánchez-Natalías revisa las llamadas defixiones de Bolonia que contienen una sorprendente figura para la que la autora propone una identificación. Alain Blomart estudia un centenar largo de textos latinos en los que evocare/evocatio y devovere/devotio se salen del uso habitual ritual bélico. La presencia de la magia en contextos cristianos es el tema elegido por Fritz Graf, con un agudo análisis de la evolución que registra en dicho entorno la presencia de la magia. También la presencia en textos de autores cristianos, como Hipólito de Roma y Eusebio de Cesarea son objeto de estudio por parte de Jesús Mª Nieto. La obra se cierra con una serie de observaciones de Jorge Cuesta acerca de la leyenda del retorno de Nerón, su gestación y desarrollo El elenco es, pues, representativo de épocas y tendencias en la relación de mito y magia, así como de las metodologías adecuadas a su estudio. Paso ahora a transcribir los resúmenes de sus propios trabajos que pueden tener más interés • Orphica et magica. Rasgos órficos en las ἐπωιδαί suritálicas: consideraciones sobre los “Hexámetros Getty” . Alberto Bernabé – Raquel Martín Hernández Universidad Complutense, Madridalbernab@filol.ucm.es / rakelmarher@gmail.com RESUMEN: La editio princeps de los llamados “Hexámetros Getty” ha vuelto a reabrir el debate científico acerca de la función y valor de unos plomos que contienen encantamientos y en los que se hallan algunas de las “famosas ephesia grammata”. Este nuevo texto se integra perfectamente en una tradición ya conocida y estudiada de textos mágicos, si bien su interpretación y su funcionalidad distan mucho de ser claras. El presente trabajo estudia con detalle el contenido de los “Hexámetros Getty” y nuevas interpretaciones sobre algunos de los puntos más debatidos. Por otra parte pone de manifiesto la interesante relación que este texto mantiene con otros, como las laminillas órficas de oro y el Proemio de Parménides. • Myth into Magic or Magic into Myth?. Christopher A. Faraone University of Chicago cf12@uchicago.edu ABSTRACT: Heracles, a well-known guardian figure in the ancient Mediterranean had a widespread reputation as a culture hero, who kills dangerous animals and monsters and thereby makes the world a safer place. He played a similar role for private individuals: images of Heracles or his club were sometimes used as amulets to protect people or homes or to heal sick patients, especially two mythological episodes: the famous scene of him strangling the Nemean Lion and a lesser-known episode from his childhood, when he killed the snakes sent by Hera to kill him. Rather than assume that in the Roman period these traditional stories about Heracles were borrowed from Greek myth and then used in for magical purposes -- a case of turning early Greek myth into late Greek magic -- this paper stresses the fact that both scenes were borrowed in the archaic period from the Egyptians or the Phoenicians (who used them as amulets) and argues that these images of Herculean strangulation provide evidence for quite the opposite process: the turning of Near Eastern magic into myth. • Mito, teología, magia y astrología en PGM XIII (P. Leid. I 395). Emilio Suárez de la Torre Universitat Pompeu Fabra (emilio.suarez@upf.edu) RESUMEN: Análisis del texto mágico titulado Mónada u Octavo Libro de Moisés, perteneciente a PGM XIII, con especial atención a la cuestión de sus componentes multiculturales. El autor comenta la estructura, analiza las plegarias que incluye, centyrándose en la Kosmopoiía, y concluye con algunas observaciones acerca de sus rasgos principales, sobre todo el sistema teológico que parece deducirse de estos textos, sin perder de vista el hecho de que este hechizo es una consulta astrológica adivinatoria dirigida al dios supremo. • Mythopoesis y religión en los Himnos Mágicos. José Luis Calvo Martínez Universidad de Granada jcalvo@ugr.es RESUMEN El propósito de este trabajo es analizar las diferentes clases de legómena que se encuentran en la Colección de Papiros Mágicos para distinguir las plegarias en prosa, de origen y morfología oriental, de las que están en verso, especialmente aquellas que están en hexámetros y a las que considero ‘himnos’ en sentido estricto. Antes de centrar el análisis en estos himnos, se analiza en general la morfología del himno en griego, tanto del tradicional como del “mágico” en el que predomina un carácter sincrético. • Misticismo, Magia y Religión en la casa novena de la dodecátropos. Aurelio Pérez Jiménez Universidad de Málaga aurelioperez@uma.es RESUMEN: En este trabajo trato de subrayar la importancia de la casa novena de la dodecátropos a propósito de la religión y otros aspectos relacionados, como la magia. Esta casa, tutelada por el Sol, hace que los planetas que la ocupan, dependiendo de sus configuraciones con los demás, con el sol y con la luna, orienten sus influencias hacia el ámbito de la conducta religiosa y de la profesión como sacerdotes o magos de las personas nacidas en ese momento. Nuestro objetivo es 1) exponer esas influencias a través de los textos astrológicos antiguos; y 2) analizar algunos horóscopos para ejemplificar la importancia de esta casa novena en lo que a magos, hombres místicos y sacerdotes se refiere. 1. Nociones básicas: la dodecátropos Si entendemos como actores principales del teatro de la astrología los planetas y como actores secundarios los signos del Zodíaco y los Decanos, el gran escenario en el que adquieren toda su importancia los protagonistas de este drama, según las posiciones que ocupen en él, es la dodecátropos, es decir el esquema básico de la carta astral (fig.1). Se trata de una división general de la eclíptica en doce casas que, según la posición que ocupen de acuerdo con los ejes norte-sur y este-oeste y con su relación aspectual, anterior o posterior respecto a las que ocupan los extremos de ambos ejes (llamadas Centros), se convierten en sectores cualitativamente positivos, negativos o indiferentes en el momento de levantar el horóscopo de una persona. • Referencias míticas y topografía divina en documentos mágico-religiosos del Occidente romano. Francisco Marco Simón Universidad de Zaragoza / Grupo de investigación “Hiberus” marco@unizar.es RESUMEN. El propósito de esta ponencia es analizar dos elementos contenidos en las defixiones del Occidente romano: de un lado, la utilización de imágenes míticas para, a modo de historiolas, provocar mediante una analogía persuasiva los efectos malignos deseados sobre las víctimas; de otro, examinar las sedes o “provincias” de determinadas potencias divinas. En el primer caso se tratará una tablilla de Marsala/Lilybaeum inscribible en el horizonte del orfismo, así como un grupo de defixiones dirigidas a la Magna Mater y Attis (Alcácer do Sal/Salacia, Gross-Gerau, Mainz/Mogontiacum), con sorprendentes aportaciones teológicas. En el segundo, se analizará una serie de inscripciones norteafricanas (Cartago, Susa/Hadrumetum) que contienen información sobre los espacios de actuación de diversos démones, para terminar con un texto hallado en Roma, excepcional por mostrar la emergencia de una nueva variante mítica precisamente en un contexto de magia agresiva. En todos los casos el contenido de los epígrafes revela una cosmovisión totalizadora por parte de los defigentes. Una serie de documentos mágico-religiosos de la parte occidental del Imperio romano contiene alusiones míticas en relación con diversas potencias divinas. Aquí nos vamos a ocupar de aquellos que parecen más significativos, bien entendido que este análisis no pretende ser exhaustivo. • Religion ou magie? Les textes oubliés sur l’evocatio et la devotio romaines. Alain Blomart Université de Tarragone – Université Ramon Llull (Barcelone) alain.blomart@tsi.url.edu. Résumé : Cette contribution commence par rappeler la définition traditionnelle de l’evocatio et de la devotio : il s’agissait de deux prières prononcées en contexte de guerre par le pontife et le général romain respectivement, pour vaincre l’ennemi et le vouer à la mort. Ensuite, nous proposons d’élargir ou de remettre en question cette conception. À cet égard, nous montrons que : 1. les termes evocare/evocatio et devovere/devotio sont aussi attestés en contexte de paix, à la fois religieux et magique, dans des textes nombreux et rarement cités, que nous avons classés par ordre chronologique; 2. la frontière entre magie et religion est, dans certains cas, très aléatoire. Mots-clés : devotio, evocatio, guerre, paix, magie, religion. • The Christian Transformation of Magic. Fritz Graf The Ohio State University ABSTRACT: This paper explores the role of magic and related phenomena in late Antiquity starting with Augustine’s rejection of them in several of his writings. After a short overview of the imperial legislation against magic, the paper concentrates on Christian amulets and seeks for an explanation why amulets against illness and bas weather, although rejected by theologians, survived in Christian culture. • El error pagano: politeísmo y prácticas mágicas en los autores patrísticos. Jesús-Mª Nieto Ibáñez Universidad de León jesus.nieto@unileon.es . RESUMEN: La apologética cristiana es un testimonio importante para el conocimiento de la religiosidad de la antigüedad tardía, y en concreto son numerosas las divinidades, con detalles de sus mitos, citadas en los textos mágicos y teúrgicos contenidos la Patrística, en especial en Hipólito de Roma y Eusebio de Cesarea. Como reza el título de la gran obra apologética Curación de las enfermedades helénicas de Teodoreto de Ciro el error pagano es considerado como una enfermedad, que hay que curar con una serie de remedios adecuados a este mal, θεραπευτική. Una de estas enfermedades es la mitología y es la magia, aunque en realidad en esta época tardía en los autores patrísticos más que de magia hay que hablar de teúrgia, si bien la diferenciación entre ambas prácticas no está netamente definida por los cristianos, para los que se trata de la evocación de dioses paganos. En este último aspecto el contexto intelectual pagano está dominado por los escritos de Plotino y de su discípulo y editor, Porfirio, de quien el emperador Juliano aprendió la teurgia. La reflexión filosófica se vuelve teúrgia o práctica mágica por obra de estos personajes y es precisamente la teúrgia, conectada con el neoplatonismo de la época, la que entra en plena competencia con el cristianismo. • Mitificación de Nerón en los Oráculos Sibilinos. Revisión crítica de la cuestión del Nero Redivivus. Jorge Cuesta Fernández Universidad de Murcia. Jcuesta85@hotmail.com. RESUMEN: Nerón fue elevado a la categoría mítica tras su muerte, mito que se basó en la idea de que no había muerto y que algún día regresaría para recuperar su trono: la leyenda del Nero Redivivus. En los Oráculos Sibilinos, la historiografía ha localizado la presencia del último miembro de la dinastía Julio-Claudia en muchos pasajes, convirtiéndose en la antigüedad tardía algunos de ellos en origen y fuente de inspiración para el paso de Nerón del terreno mítico al escatológico: la creencia de Nerón como precursor del Anticristo, tal y como destaca Lactancio en su De Mortibus Persecutorum. PALABRAS CLAVE: Nerón, Oráculos Sibilinos, Nero Redivivus, Lactancio, Anticristo. Por último transcribo mi respuesta a la pregunta de si Jesús era un mago en mi libro Ciudadano Jesús, que es la base de que luego se acusara de magia a los cristianos. ¿Ha continuado la idea de que Jesús era un mago en tiempos actuales? Se ha formulado la tesis --Morton Smith, Jesús el mago, Martínez Roca, Barcelona, 1994— de que Jesús recibió una formación mágica especial, concretamente cuando estuvo en Egipto. Smith interpreta los milagros de los Evangelios como obras de magia; también, las predicciones asombrosas, como las de su pasión, la desaparición súbita (Lc 4,30: “Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó.”), el conocimiento de los demonios, la conversión mágica de unos pocos peces y panes en abundante comida… eran obras de pura magia. Smith llega a decir que Jesús practicó incluso la magia negra: cuando dio a Judas un trozo de pan e hizo que entra en él el demonio (Jn 13,2). No estoy nada convencido de esta tesis. Como he sostenido ya, un acto mágico se define en general como la explotación por parte de un ser humano de fuerzas paranormales o sobrenaturales en beneficio propio o para el daño y destrucción de los enemigos. En la magia judía, más o menos coetánea con Jesús –recogida en el Séfer ha-Razim o “Libro de los secretos”-- vemos como esencial a los actos mágicos que en él se describen “una combinación de fórmulas y técnica para coaccionar a los ángeles y otras potencias celestiales a colaborar en los proyectos y objetivos de cada uno, en la protección personal y en el provecho privado”. Si a la luz de esta descripción consideramos los milagros de Jesús –incluidos aquellos de los que podríamos dudar de su historicidad--, observaremos ciertamente una gran diferencia: “No son una colección aleatoria de relatos de poderes especiales, sino que cada uno tiene su lugar en un programa conjunto que Jesús afirma estar cumpliendo en el nombre de Dios” (H. W. Kee). Salvo en el caso de la “higuera maldita” –que no es una persona y que muy probablemente no procede del Jesús histórico-- no encontramos en los Evangelios ni un solo caso de acción preternatural que se haya realizado para beneficio personal o daño para otros. Incluso los milagros más espectaculares de Jesús --probablemente no históricos, pero que indican la mentalidad de los primeros cristianos que los forjaron--, no están vistos desde una perspectiva mágica, sino de ensalzamiento del poder de la divinidad que somete a su control las aguas tormentosas que representan el caos y que en la mentalidad bíblica está relacionado con la restauración de la alianza (la tempestad calmada), o bien como signo de la venida del Reino de Dios, beneficioso para el hombre y como señal de la reconstitución del pueblo de Dios y su fortalecimiento por medio de una nutrición espiritual (la multiplicación de los panes). Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com

Viernes, 31 de Mayo 2013

Notas

Hoy escribe Fernando Bermejo

Si a un no creyente se le ocurriera poner el título “¿Tiene salvación la Iglesia?” a un libro en el que se dedicase a denunciar a la jerarquía de la Iglesia católica con los consabidos tópicos –anticonciliar, medieval, contrarreformista, corrupta, arribista, etc.-, las numerosas voces de costumbre no tardarían en alzarse contra él y acusarle de toda trapacería y falacia, si no de hostilidad anticristiana y otras lindezas por el estilo. Pero esto es lo que hace básicamente el teólogo suizo Hans Küng en un libro de 2011 publicado en España por Trotta en este 2013 (y muy bien traducido): “¿Tiene salvación la Iglesia?” – el carácter desafiante del título está expresado de modo aún más impactante en el original alemán (Ist die Kirche noch zu retten?, ¿Tiene salvación todavía la Iglesia?), pues en él se plantea si es posible salvar aún a la institución que acuñó el inolvidable Extra ecclesiam nulla salus. El editor español, no obstante, parece haber preferido un título lo más breve posible –. Sin embargo, en este caso podemos estar seguros de que apenas se alzará voz alguna para denunciar la falacia: sedicente administrador del supuesto Misterio en su doble calidad de sacerdote y teólogo, Küng cuenta ante la reverente mirada de muchos con patente de corso, máxime cuando se ofrece ahora a sí mismo como médico o (psico)terapeuta de los males que padece la Iglesia católica –o, para ser más precisos, su gobierno jerárquico establecido. Hubo un tiempo en que se hablaba del Christus medicus, pero la diestra del Padre se halla tan lejos, y donde esté Hans… Hay, en efecto, mucha gente que piensa de Hans Küng exactamente lo mismo que él piensa de sí mismo: que es uno de los grandes intelectuales de nuestro tiempo, y que cuando el oráculo habla es mejor callar y prestar atención, no vaya a ser que la luz no nos alcance y vivamos eternamente instalados en las más oscuras tinieblas. Para delicia también de sus editores, Küng tiene un numeroso club de fans y turiferarios. Hay también quien tenderá a considerar la pretensión del suizo de ofrecerse como médico o terapeuta de los cuadros dirigentes de la Iglesia católica como un inequívoco síntoma de hybris: alguien que se presenta a sí mismo de este modo, y que de paso no deja de autoelogiarse a diestro y siniestro, ¿no está acaso usurpando una función que no le corresponde e incurriendo en infatuación? Y hay quien piensa que Küng es un sedicente teólogo, y que con eso ya está dicho lo principal. Es decir, que considerarle uno de los grandes intelectuales de nuestro tiempo es una broma de mal gusto o el resultado de una perversión neuronal habitual, sí, pero no por ello menos fatídica (aunque sin la menor duda hay muchas cosas infinitamente más graves en este mundo). Para un juicio detenido sobre el penúltimo libro del autor –siempre es el penúltimo–, puede verse el siguiente enlace: http://www.revistadelibros.com/blogs/vitrinas/hans-kungen-la-puerta-de-rashomon Saludos cordiales de Fernando Bermejo

Miércoles, 29 de Mayo 2013

Notas

Hoy escribe Gonzalo Del Cerro

Las Pseudo Clementinas Introducción (3) Continuamos repasando aspectos distintos de una obra que los acumula enmarcados en diferentes ambientes creados alrededor de personajes diversos, presentados como los autores y responsables de debates ideológicos. No es fácil ni cómodo reducir a titulares concretos la literatura pseudoclementina. Autores como B. Rehm (Die Pseudoklementinen, 1953), A. Siouville (Les Homélies Clémentines, 1933). W. Heintze (Der Klemensroman und seine griechischen Quellen, 1914), entre otros, se refieren a la obra como a una Novela. Para Rehm es Der Klemensroman, lo mismo que para Heintze; Siouville habla de Le Roman Pseudo-Clémentin. Lo que es sin duda una reducción impropia, aunque pretendieran considerar los debates ideológicos como parte de una novela relacionada de alguna manera con Clemente. Hablamos de una reducción impropia, porque los elementos de la novela como tal ocupan básicamente las Homilías I, XII, XIII, XIV. Lo mismo podemos decir del apelativo de la referencia a Clemente, que no deja de ser en la novela un personaje secundario. Los personajes son los miembros de una noble familia romana formada por los esposos Fausto y Matidia, con sus tres hijos Faustino, Faustiniano y Clemente. Debemos notar que Faustino y Faustiniano son los que aparecen en el relato con los nombres de Niceta y Áquila, conocidos y presentados con esos nombres después de su naufragio, pero que recuperan sus nombres auténticos después del reconocimiento de la familia bajo el amparo de Pedro. Matidia, acosada por las pretensiones de un pariente, finge haber tenido una visión que le aconsejaba salir de Roma con sus hijos mayores para evitar daños presuntos. El padre envía a su mujer con sus hijos a Atenas, pero la realidad es que no llegan a su destino, impedidos y desviados por una tempestad. Quedan separados en situación penosa de necesidad. Matidia acaba convertida en mendiga acogida por una amiga y como tal es conocida por Pedro. Fausto se creyó obligado a buscar a su familia, pero dejó en Roma a su pequeño hijo Clemente, marchó y desapareció su memoria. Clemente se dispuso a viajar en busca de la Verdad (con mayúscula), cuyo deseo lo tenía postrado en cama. Se hizo amigo de Apión, personaje con quien tuvo luego un debate que duró tres días y está narrado en las Homilías IV, V y VI. El fragmento es apreciado como una de las partes literariamente mejor construidas en toda la obra. El caso es que Clemente viajó para buscar la verdad. Tuvo noticia de que en Judea había aparecido un personaje que proclamaba que había venido a dar testimonio de la verdad. Pero Clemente fue a parar en Alejandría, donde conoció a Bernabé, que lo remitió a Palestina en busca del maestro de la verdad. En Cesarea de Estratón coincidió de nuevo con el mismo Bernabé, que lo presentó a Pedro, de quien se hizo íntimo acompañante y secretario. A la sombra de Pedro se efectuó el reconocimiento de todos los miembros de la familia, separada durante más de veinte años. Ahora todos se habían convertido al cristianismo. Clemente es precisamente al autor de una de las tres cartas preliminares al texto de las Homilías, una carta bastante larga dirigida a Santiago denominado “Santiago el Señor y Obispo de obispos, que gobierna la santa Iglesia de los hebreos en Jerusalén”. Los personajes que participan en el debate aludido que mantiene Clemente con Apión son, por una parte, el “portavoz” Clemente, con sus hermanos aún sin reconocerse mutuamente, Nicetas y Áquila; por otra, Apión, Annubión y Atenodoro, considerados los tres como personajes históricos. De Apión hablamos ya como del destinatario de la obra de Flavio Josefo conocida como Contra Apión. Annubión fue un famoso astrólogo egipcio, perteneciente a la escuela de magia y astrología de claro renombre en Egipto. De Atenodoro no tenemos referencias, aparte de la atribución a la filosofía epicúrea, que hace el autor del relato. Su presencia está justificada por el tema desarrollado en el debate acerca de la Providencia, negada por los epicúreos. Como personaje especialmente destacado por los autores de las Pseudo Clementinas, debemos mencionar a Santiago, el hermano del Señor, obispo de obispos. En la carta de Pedro a Santiago (2,3) se hace mención del “hombre enemigo” precisamente en un contexto sobre el valor de la Ley de Moisés. Se supone que en este caso se trata de Simón Mago. Pero extrañamente la expresión “hombre enemigo” es usada en el Hecho Apócrifo de Santiago (3,1), el hermano del Señor, referida a Pablo en su etapa de perseguidor, cuando se presentó a reventar la predicación de Santiago sobre la medianidad de Jesús, y lo arrojó desde las escaleras del templo abajo dejándolo cojo de por vida. Sorprende que en las Pseudo Clementinas no se mencione nominalmente a Pablo. En su lugar aparecen frecuentes alusiones aplicadas a Simón Mago. Recordemos que la escuela de Tubinga defendía la idea de que el Simón Mago de esta obra era una caricatura de Pablo. No lo creo así, pero es una realidad que ciertas teorías recuerdan las posturas opuestas de Pedro y Pablo en los temas relacionados con la Ley y la circuncisión, la fe y las obras, etc. La evidente enemistad testimoniada por las Predicaciones de Pedro se convierte en la animosidad entre Simón Mago y Pedro. La teoría de las Syzygias o parejas, una mala y otra buena, daba en los Kerýgmata Petrou la oposición Pablo vs. Pedro, que las Clementinas convierten en oposición entre Simón Mago y Pedro. Bernabé desempeña una función importante en el relato. Él interviene en Alejandría para poner a Clemente en la pista del profeta de la verdad que había aparecido en Judea. Era presentado incluso como discípulo suyo. Luego, estando ya en Cesarea llevó a Clemente hasta Pedro, a quien lo recomendó hasta hacerlo compañero e inseparable. Zaqueo, el que fuera publicano, figura entre los dieciséis acompañantes de Pedro en II,1 y luego fue nombrado obispo por Pedro. Abundan los consejos relacionados con la atención y la obediencia que los fieles deben observar hacia su obispo. Los dos protagonistas destacados en esta literatura son realmente Pedro y Simón Mago. Pedro es el maestro y guía de los cristianos. Simón es su enemigo irreconciliable. El samaritano que Lucas presenta en los Hechos de los Apóstoles, 8, se convierte en la sombra de Pedro en los Apócrifos. Los debates más agrios y enconados de las Clementinas son los mantenidos entre ambos contrincantes. Sus ideas de Dios y, por supuesto, de Cristo y de su misión son diametralmente opuestas en la mentalidad y la palabra de estos hombres. El análisis de los textos será la mejor demostración de la realidad literaria de estos protagonistas indiscutibles de la obra. Saludos cordiales. Gonzalo Del Cerro

Lunes, 27 de Mayo 2013

Conferencias

Para la postal de hoy he pedido permiso a mi colega de la Universidad Complutense, el catedrático de Neurología de la Facultad de Medicina, Francisco J. Rubia, para reproducir su conferencia en un congreso de Parasicología científica que tuvo lugar en Guadalajara el 7 de abril de 2013.

|

Editado por

Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.

Secciones

Últimos apuntes

Archivo

Tendencias de las Religiones

|

|

Blog sobre la cristiandad de Tendencias21

Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |

|

Notas

Notas