Notas

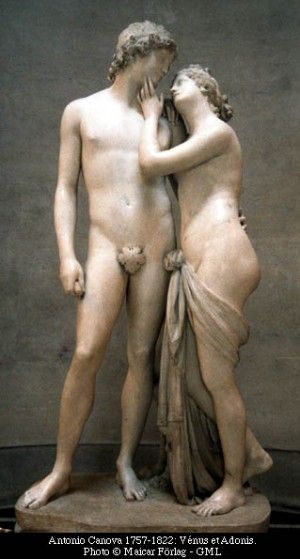

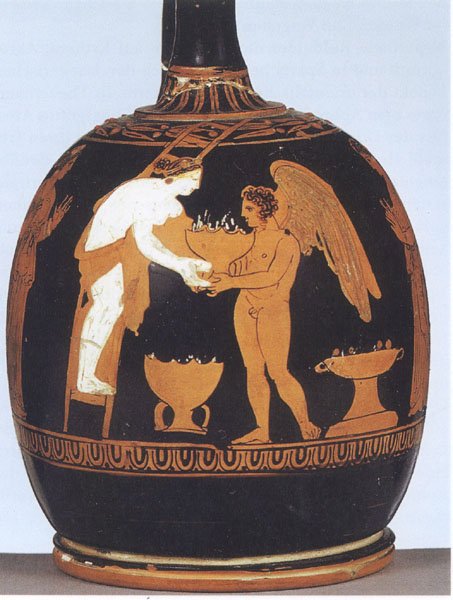

La fecundidad de la mujer ejerce influencia sobre la fecundidad del campo, pero a su vez la opulencia de la vegetación ayuda a que la mujer conciba. Mircea Elíade, Historia de las religiones.

|

Editado por

Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.

Secciones

Últimos apuntes

Archivo

Tendencias de las Religiones

|

|

Blog sobre la cristiandad de Tendencias21

Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |

|

Notas

Notas