Notas

¿Son válidos hoy día los criterios de autenticidad para investigar los hechos y dichos de Jesús (II) ?

Escribe Antonio Piñero Continúo haciendo un resumen con comentarios propios del capítulo de G. del Cerro sobre estos criterios en el libro ¿“Existió Jesús realmente?”. El tercer criterio o herramienta en el proceso de averiguar la autenticidad de un dicho o hecho de Jesús es el “Criterio de atestiguación múltiple” Se puede definir del siguiente modo: “Pueden considerarse auténticos aquellos dichos o hechos de Jesús que están testimoniados por diversos estratos de la tradición, por ejemplo , la Fuente “Q”, Marcos, material propio de Mateo o de Lucas, tradiciones especiales recogidas por Juan o por otras fuentes exteriores al Nuevo Testamento si son fiables y muestran una información independiente (por ejemplo, ciertos Evangelios apócrifos como el texto primitivo reconstruible del Evangelio de Pedro; el Evangelio de Tomás, el llamado Papiro Egerton 2; el Papiro de Oxirrinco 840). Igualmente debe considerarse como atestiguados múltiplemente los dichos o hechos de Jesús recogidos por formas y géneros literarios diferentes, y por tanto de diverso origen: relatos, exhortaciones, controversias, parábolas, plegarias”. Ejemplos: · La predicación del Reino de Dios como tema central de la actividad de Jesús aparece testimoniado en todas las fuentes (desde “Q” hasta el Evangelio gnóstico de Tomás) y en diversos géneros literarios como parábolas, diálogos didácticos, bienaventuranzas, etc.. · La presencia de discípulos junto a Jesús, algunos relatos de milagros, alguna clase de relación entre Juan Bautista y Jesús, la enseñanza de éste en parábolas, su interés por los marginados y pecadores, un cierto conflicto con sus contemporáneos sobre la observancia del sábado, la mención habitual de la expresión Hijo de hombre Dificultades de este criterio: ·La presencia de muchos testigos textuales podría deberse, no tanto al carácter genuino del dicho transmitido, sino al interés que suscitó en los individuos o grupos cristianos que lo transmitieron, y este interés pudieron suscitarlo también dichos tempranamente atribuidos a Jesús · Además, cabe sospechar que, cuanto más afín resultó un dicho (o una historia) a los primeros cristianos, menos probabilidades existen de que Jesús lo compusiera. Por otra parte, resulta fácil entender por qué muchos dichos posiblemente genuinos no gozan de atestiguación múltiple: porque eran susceptibles de crear problemas teológicos u ofender sensibilidades (v. gr. Lc 9,59-60), porque su sentido dejó de entenderse (v. gr. Lc 16,16), o porque no resultaban relevantes en contextos diferentes (v. gr. las polémicas con fariseos en Lc 11,39-52). Un subcriterio importante es el denominado “Patrones de recurrencia”, saber, cuando un motivo o tema se reitera a menudo en las fuentes, en distintos estratos y formas literarias, presenta indicios genéricos de historicidad, sin que para ello sea necesario –a menudo, de hecho, no sería posible– adquirir certeza de la autenticidad de todos y cada uno de los pasajes aislados. La lógica subyacente es que la presencia recurrente del motivo sugiere que este se introdujo en la tradición en un período temprano y mediante varios transmisores, y que por tanto ya pronto fue aceptado como central. Lo que resulta instructivo es que el motivo de la naturaleza –y su pretensión– regia emerge con tal frecuencia en los evangelios que es apenas creíble que haya sido inventado o sea el fruto de una mera casualidad. Ejemplo: Jesús se presentó al menos al final de su vida como el mesías de Israel. Este mesianismo no estaba reñido con cierta violencia al menos pasiva. Puede también considerarse como un mesianismo con pretensiones regias, a saber al trono de David, lo que implicaba un rechazo dela dominación romana sobre Israel. Y como consecuencia, el que Jesús fuera considerado, desde el punto de vista del Imperio Romano, un sedicioso que deseaba acabar con la estructura del Imperio, al menos en Israel. Otros ejemplos pueden ser: · Indicios sobre los numerosos puntos de contacto entre Jesús y Juan Bautista tanto de actuaciones como ideológicos · Indicios sobre el carácter material y político, terreno en suma, del concepto del reino de Dios según Jesús. Así, siguiendo el primer ejemplo, el complejo de ideas se sustenta en unos treinta y cinco indicios dispersos por todos los Evangelios y en muy distintas circunstancias. Estos indicios han sido recogidos entre muchos otros, por mí, en parte y en especial por Fernando Bermejo siguiendo la norma de Dale Allison a propósito de la necesidad de indexar las recurrencia del mismo o similar motivo Dificultades de este subcriterio: Escribe Fernando Bermejo: “Dado que cabría objetar que la propia reiteración de un motivo en las fuentes puede hacer sospechar la presencia de intereses ideológicos de sus autores, es necesario reiterar que en ninguno de los evangelios Jesús es presentado de manera clara y sistemática como aspirante a la realeza (es material furtivo). Los indicios textuales que nos permiten inferir la existencia de esa pretensión están diseminados en varias obras diferentes (evangelios y Hechos), y además dispersos dentro de cada una de ellas. Solo cuando estos disiecta membra (miembros esparcidos allá y acá) son examinados sinópticamente, es decir, en conjunto, reunidos, es posible vislumbrar la imagen que en conjunto conforman. Además, hay cierto material destinado a contrarrestar las obvias implicaciones de esa imagen. Todo esto indica que la recurrencia del motivo no parece deberse al interés de los evangelistas en resaltarlo, sino más bien a que no pudieron evitar reproducirlo, y ello por haber estado firmemente anclado en la tradición”. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com

Jueves, 1 de Diciembre 2016

Comentarios

Notas

Escribe Antonio Piñero

Sigo haciendo un resumen con comentarios propios del capítulo de G. del Cerro sobre estos criterios en el libro ¿“Existió Jesús realmente?”. Abordamos hoy el “Criterio de dificultad”. Se puede enunciar así: Sería muy probable que una tradición procediera del Jesús histórico cuando tal tradición causa muchos problemas a la Iglesia posterior. No es lógico que ésta invente tradiciones sobre Jesús que luego habrían de plantearle dificultades para explicarlas. Utilizan los ingleses el término “embarrasement” (embarazo en el sentido de dificultad y estupefacción a la vez) para definir el sentimiento que producen ciertos hechos “incómodos” de la vida de Jesús sobre todo para las ideas que de él se formó la Iglesia primitiva. Ejemplos: · El bautismo de Jesús. A la Iglesia de finales del siglo I y a la del II causó problemas el hecho de que Jesús, Dios y ser sin pecado, fuera bautizado como un pecador por Juan Bautista para la remisión de los pecados. ¿Qué penitencia tenía que practicar Jesús? ¿De qué pecados tenía que limpiarse el que presumía de que nadie podría argüirle de pecado? (Jn 8,46; Heb 4,15). Parece improbable que una historia tan molesta para los intereses teológicos de la Iglesia primitiva fuera un puro invento de ésta. · En los Evangelios la figura del Nazareno tiene un aura de bondad, mansedumbre y serenidad. En Mt 11,29 Jesús mismo afirma ser "manso y humilde de corazón". Por ello cuando el evangelista Marcos (1,41) nos dice que en cierta ocasión Jesús se "enfadó muchísimo" (gr. orgistheís) cuando un leproso le pidió que le curase debemos sospechar que estamos ante un recuerdo histórico: Jesús no era sólo manso, sino también iracundo. Ese dato contradice su proverbial mansedumbre. Nadie se habría atrevido a inventarlo. No es extraño que escribas posteriores enmendaran el texto eliminando el "se enfadó muchísimo" escribiendo "se compadeció". · Jesús no conoce el día ni la hora de los momentos finales del mundo (Mc 13,32). Esta afirmación contradice la noción posterior de que Jesús es un ser divino, que todo lo sabe y conoce. recogida en Mc 13,32: “Sobre aquel día o la hora nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre”. No es verosímil que una Iglesia desde la fe pudiera atribuir a Jesús tan sustancial ignorancia. El escándalo –la “dificultad”– que tal expresión provocaba explica la omisión de las palabras “ni el Hijo” en algunos manuscritos de Mc y en muchos e importantes del lugar paralelo de Mt 24,36. · Más de 30 indicaciones en los Evangelios de que esteba indirectamente relacionado con la política de su tiempo: a) Ser el Mesías davídico o pretensión regia; b) el pago del tributo; el títulus crucis… · El grito de Jesús en la cruz: “¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?” (Mc 15,34 par). Por más que la expresión sea una cita del Salmo 22,1, ese abandono en tales circunstancias ha sido desde siempre una dolorosa crux theologorum… si admitimos que es probable que la frase provenga de Jesús. Dificultades: Los dichos “embarazosos” se encuentran conservados en la tradición, lo que indica que tal vez no causaron suficientes problemas como para ser eliminados, y que las sensibilidades parecen haber sido variadas en las comunidades primitivas: lo que resultaría inasumible para unas no lo habría sido para otras. Respuesta: · No podían omitir los Evangelistas hechos muy testimoniados por la tradición · No caían en la cuenta porque estos hechos o dichos están muy dispersos; faltan en algunos evangelios; están rodeados de una “vida” de Jesús súper encomiástica lo que hace que pasen desapercibidos o se neutralicen. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com

Miércoles, 30 de Noviembre 2016

NotasEscribe Antonio Piñero Esta es la pregunta que se hacen Gonzalo del Cerro y Fernando Bermejo. El primero en el capítulo del libro “¿Existió Jesús realmente? El Jesús de la historia a debate”, Editorial “Raíces”, Madrid 2008, sobre los “Criterios de historicidad para la reconstrucción de la figura del Jesús histórico. Algunas reflexiones sobre su valor”, donde trata de las fases de la crítica histórica de los Evangelios, del estado actual de la cuestión en torno a los criterios de historicidad y hace unas reflexiones sobre los principales criterios de historicidad. El segundo en un artículo publicado en la revista “Estudios Bíblicos”, titulado “La figura histórica de Jesús los patrones de recurrencia Por qué los límites de los criterios de autenticidad no abocan al escepticismo”. Escribe Gonzalo del Cerro en el capítulo arriba citado: Hay un convencimiento de salida de que una certeza absoluta es difícilmente alcanzable. Así lo reconoce J. P. Meier, que ilustra su afirmación con el caso de Poncio Pilato. Que fue gobernador romano de Judea en los años 28 al 30 d. C. consta no solamente por los cuatro Evangelios y los Hechos de los Apóstoles, sino también por Josefo, Filón, Tácito y la inscripción fragmentaria de Cesarea descubierta en el 1961. Siempre es posible que Josefo se confundiera, que el texto de Filón pudiera ser una interpolación cristiana y hasta que la inscripción de Cesarea fuera un fraude. Pero como todas estas suposiciones son poco o nada probables, la presencia de Poncio Pilato en Judea esos años como gobernador goza de un alto grado de probabilidad. De no reconocerlo así, tendríamos que renunciar a todo conocimiento de la historia. Desde que comenzó la investigación histórica sobre Jesús con Hermann Samuel Reimarus (1768), el historiador aplica una serie de reglas o criterios para discernir lo antiguo (perteneciente al Jesús histórico) de lo más moderno (interpretaciones, retoques o añadiduras de las comunidades cristianas) en la figura de Jesús presentada por los Evangelios. Esos “criterios” son como normas u orientaciones filológicas a las que debe atenerse todo investigador, pues le ayudan a ir construyendo un conjunto seguro. 1. Criterio de desemejanza o disimilitud: 2. Criterio de dificultad. 3. Criterio de atestiguación múltiple: Un subcriterio importante es el siguiente: Patrones de recurrencia 4. Criterio de coherencia o consistencia: 5. Criterio de “rechazo y ejecución” 6. La inserción de Jesús en las coordenadas de su momento histórico. 7. Criterio del estilo de Jesús 8. Criterio de huellas del arameo 9. Criterio de las tendencias evolutivas de la tradición sinóptica Haré un resumen del pensamiento de G. del Cerro en este capítulo del libro arriba citado en las postales siguientes. Comienzo por el primer criterio: 1. Criterio de desemejanza o disimilitud: “Ciertos dichos y hechos de Jesús pueden considerarse auténticos si se demuestra que no pueden derivarse de, o son contrarios a concepciones o intereses del judaísmo antiguo o del cristianismo primitivo”. Por eso, hay autores que etiquetan el criterio como de “originalidad”. Se trataría de algo inesperado, nuevo, desconocido, único. Es la uniqueness como la denominan los anglosajones. · Un ejemplo puede ser el uso de Abba (arameo, “Padre”, en tono familiar) por parte de Jesús (Mc 14,36; cf. Gál 4,6 y Rom 8,15). En la época en la que Jesús vivió este modo de dirigirse a Dios era absolutamente raro. Solían utilizarse otras expresiones como “Nuestro Padre celestial”, etc., que guardaban una mayor deferencia y distancia respecto a Dios. En Mt 6,9 (“Padre nuestro que estás en los cielos…”) se recoge la expresión más usual. Puede sospecharse por tanto que este uso peculiar de Jesús, que va en contra de lo normal del judaísmo de la época, y que no tiene otra razón de haberse transmitido salvo el que Jesús se expresara así, es histórico. · El uso del Amén de valor afirmativo con légo, “decir”; · La sorprendente y desconocida llamada de los discípulos por parte del Maestro. Dificultades: A. La fuerza de este criterio se basa en dar por ciertos unos conocimientos de los que carecemos en realidad, pues ignoramos muchos aspectos del judaísmo del siglo I y de la iglesia primitiva. B. El criterio disimilaridad, disimilitud o desemejanza sigue funcionando en arenas movedizas, pues no parece lógico que para caracterizar a un personaje o un suceso se tenga que extraerlo del contexto histórico, que suele ser el que lo hace comprensible. Deshistoriza a Jesús, eliminando de su enseñanza los múltiples aspectos en que este concordaba con su propia religión, el judaísmo– y con las creencias de quienes se remiten a él –la comunidad cristiana primitiva. Corre el riesgo de confundir lo específico con lo característico; condiciona las conclusiones que pueden obtenerse, pues presupone la singularidad de Jesús. Supone que una idea o expresión “única” no podría proceder de un transmisor o un oráculo profético cristiano. Y en el fondo implica asunciones contradictorias, pues para ser aceptable como genuino, un dicho debería diferir del judaísmo contemporáneo, pero al mismo tiempo usar sus categorías y encajar en él. En síntesis: Admitir sólo como histórico aquello que no se parezca en nada a la herencia judía de Jesús o al pensamiento sobre él de la Iglesia posterior es inaceptable, porque supondría perder en la imagen de Jesús todo lo que éste tuvo en común con el judaísmo de su tiempo y todo lo que las comunidades cristianas posteriores compartieron con él. La pintura de Jesús deducible de este criterio resultaría distorsionada y sería a todas luces falsa. Hay que complementarlo con otra regla que dé razón de lo que Jesús compartía con su tiempo, pues es hoy comúnmente admitido que Jesús sólo puede entenderse dentro de las coordenadas, sociales, políticas, económicas y religiosas del Israel/Palestina de su tiempo. Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com

Martes, 29 de Noviembre 2016

Notas

Escribe Antonio Piñero

PREGUNTA: Quería pedirle su opinión sobre este texto, en el que se intenta dilucidar el porqué de la famosa frase de Jesús ``¿Por qué me has abandonado?´´. ¿Fue realmente una manifestación de Jesús de abatimiento al ver su obra fracasada, o simplemente estaba rezando el salmo? Un saludo. RESPUESTA: Yo no le respondo, sino Fernando Bermejo, una antiguo colaborador mío que ha escrito mucho en el Blog, esta vez en un artículo publicado en la revista “Estudios Bíblicos” 70,3 (2012) 371-401. COPIA Sobre Mc 15,34b / Mt 27,46 De las siete frases atribuidas en los Evangelios canónicos al Jesús crucificado, únicamente “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” está atestiguada en Mc y Mt. Es ella la única que presenta ciertos visos de historicidad, aunque esta es muy discutida. A favor de la historicidad se barajan: a) El criterio de dificultad: la exclamación de Jesús puede ser interpretada como un grito de desesperación, razón por la cual puede haber desaparecido en Lc y Jn ; ningún cristiano habría inventado tal grito para ponerlo en labios de Jesús, no solo porque la desesperación como pérdida de la confianza en Dios es un pecado grave (y Jesús es considerado en la tradición cristiana un ser impecable), sino también porque el sentimiento vehiculado por la frase contradiría la constante comunión con Dios considerada propia del Señor (cf. Jn 16,32-33); b) El griego corresponde claramente a un intento de transliteración del arameo (en Mc: “Eloi, Eloi, lama sabakhthani” ; en Mt: “Ēli, Ēli, lema sabakhthani”) , lo que parecería favorecer su origen jesuánico; c) Las agónicas palabras se corresponden bien con la situación de tormento de un crucificado; dado que el Salmo 22 es un texto conocido, es posible que Jesús lo recordara y pronunciara en un momento difícil, y que fuese escuchado por alguno de los fieles seguidores cercanos a la cruz. En contra, los argumentos no son menos: a) Al igual que las otras seis frases atribuidas en los evangelios al Jesús crucificado, esta tampoco goza de atestiguación múltiple (Mt 27,46 parece depender de Mc 15,34); b) El hecho de que sea una cita del Sal 22,2 resulta sospechoso, dadas las proclividades escriturísticas de los evangelistas; c) El criterio de dificultad no puede ser empleado en este caso, pues podría no expresar pérdida de esperanza, sino precisamente lo contrario (y también la expresión “Dios mío” implica confianza), sobre todo si se lee en el contexto global del Salmo 22, cuyo final es positivo ; d) Una comunidad cristiana arameoparlante pudo componer oraciones en arameo, como lo prueba el Maranatha de 1 Cor 16,22; e) El hecho de que Lc y Jn se sintieran libres para cambiar las últimas palabras de Jesús (que revestían especial solemnidad) sería más fácilmente comprensible si se pensaba que la cita del Sal 22 surgió de una reflexión comunitaria. En suma, si la frase recogida en Mc 15,34 / Mt 27,46 procede del propio Jesús o le fue atribuida por una reflexión cristiana sobre la crucifixión parece resultar una cuestión muy difícilmente decidible. (Autor Fernando Bermejo) FIN DE COPIA Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com NOTA: Todavía tengo más de cien preguntas recibidas y contestadas que no he publicado todavía y que iré sacando poco a poco. Rogaría a mis amigos lectores un poco de paciencia. Estoy ocupadísimo con el "pulido y abrillantado" del "Nuevo Testamento de San Millán". Calculo que ese trabajo --incluida la severa corrección ortotipográfica y de estilo-- durará cerca de una año.

Lunes, 28 de Noviembre 2016

Notas

Escribe Antonio Piñero En algún caso, más raro, los evangelistas añaden a los saduceos como enemigos de Jesús. Así Mc 8,11: “Y salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo, con el fin de ponerle a prueba.” Pero contrástese con Mt 16,4-6: “ ¡Generación malvada y adúltera! Una señal pide y no se le dará otra señal que la señal de Jonás.» Y dejándolos, se fue. 5 Los discípulos, al pasar a la otra orilla, se habían olvidado de tomar panes. 6 Jesús les dijo: «Abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos»”… Y luego con Mc 8,15: “Él (Jesús) les hacía esta advertencia: «Abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes.»” Véase que el dicho estaba dirigido muy probablemente “a esta generación”. Un caso que refuerza la idea del paso que dan los evangelistas entro la tradición impersonal o genérica a lo personal y en concreto a la mención de los fariseos, y el añadido delos saduceos, para caracterizarlos como malvados es el siguiente contraste entre Lc 3,7: “Decía, pues, a la gente que acudía para ser bautizada por él: «Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente?” (Fuente Q hacia el año 50, impersonal) y Mt 3,7 (hacia los años 85… personal: “Pero viendo él venir muchos fariseos y saduceos al bautismo, les dijo: «Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente?” En todos estos casos es claro que las indicaciones más precisas son secundarias, es decir no proceden de una tradición oral primitiva, sino que es añadida por el evangelista muchos años después. Se constata, pues, de nuevo una tendencia de esa tradición secundaria o de los evangelistas mismo. En Mateo es clara la inquina contra los fariseos. Igualmente el desconocido autor del Papiro de Oxirrinco 840, que citamos hace varios días: el interlocutor es un jefe de los sacerdotes fariseo (¡!), y en Evangelio de Juan aparecen continuamente como adversarios de Jesús los fariseos y los jefes de los sacerdotes cuando en tradiciones semi paralelas adivinamos que no era así Señala Rudolf Bultmann que esta tendencia de añadir adversarios típicos no era solo de la tradición secundaria palestinense, sino de la helenística, de lengua griega, donde ya se había fijado como tradicional que los enemigos de Jesús eran los fariseos, legistas, saduceos y jefes de los sacerdotes. Y nótese que estos adversarios a menudo aparecen con artículo determinado, no indeterminado, en los textos, lo que traiciona el subconsciente de los evangelistas, pues los caracteriza como “los” enemigos. Por tanto, debemos concluir que no podemos asegurar con rotundidad que los adversarios de Jesús y la primera comunidad de Jerusalén fueran estos personajes, sobre todo los fariseos, sino que es la tradición evangélica la que los ha dibujado así y continúa hasta hoy con graves consecuencias. Y como había, según los Hechos de apóstoles, fariseos (15,5) e incluso sacerdotes (6,7) dentro de la comunidad jerusalemita primitivísima hay que pensar que la presentación de fariseos y jefes de los sacerdotes como enemigos de Jesús es independiente de la disputa intrajudía entre fariseos y no fariseos. Lo que se oponía a la comunidad primitiva “creyentes en el mesías” era la masa de “no creyentes en el mesías”. Bultmann opina que algunos de estos debates fueron incluso un producto de la comunidad primitiva (por ejemplo, debates sobre el ayuno, pureza, ritual, divorcio) que luego los retrotrasladó a la vida de Jesús para buscar en el ejemplo del Maestro un apoyo. Esta opinión es dudosa, pero es más que posible. Y otra conclusión: no todos los casos son meramente redaccionales. Puede haber –sobre todo en caso de coincidencia entre los Sinópticos (y eventualmente Juan)– que los enemigos fueran tal cual, incluso fariseos. Para confirmar lo que decimos a saber, que los fariseos no eran ni mucho menos tan “malvados” como los presenta la tradición tardía, constatamos que faltan en el Nuevo Testamento algunos indicios que señalan una conexión en algunos casos distinta y favorable entre Jesús y los fariseos. Los evangelios dejan traslucir ciertos detalles positivos respecto a los fariseos. Lucas, por su parte, nos pinta a un Jesús en contacto amistoso con ellos. En varias ocasiones (véase 7,36-50; 11,37-54; 14,1-24) acepta participar de su mesa y mantiene con ellos diálogos instructivos. Y lo que es más importante, en Lucas 13,31 son los mismos fariseos quienes avisan a Jesús del peligro que corre e intentan salvarlo: "Vete de aquí porque Herodes quiere matarte". Otro ejemplo: en Marcos 12, 28-34, en los momentos finales de la vida de Jesús cuando la relación entre el Nazareno y los fariseos debía de ser más tensa, el evangelista nos pinta un diálogo entre un escriba, fariseo, y Jesús en el que ambos están de acuerdo y en el que el Nazareno alaba a su "contendiente": "Al ver Jesús que había respondido con sensatez, le dijo: No estás lejos del Reino de Dios". En conclusión: cuidado con la aparente “tradición”. Tiene sus sesgos y debemos aprender a descubrirlos. En concreto, la relación de Jesús con los fariseos pudo ser bastante menos agresiva que la que dibujan los Evangelios, en bastantes casos amistosa y no es extraño ni descabellado que Jesús fuera considerado por los fariseos como un personaje afín al ideario de su secta. Y desde luego se alegraban cuando dejaba callados a los saduceos: Mt 22,34. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com

Domingo, 27 de Noviembre 2016

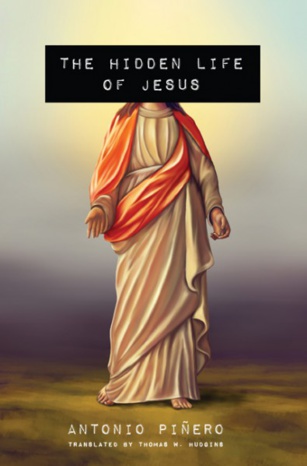

NotasAquí les paso esta noticia y les copio lo que aparece en el libro en su cubierta y en la contracubierta:The Hidden Life of JesusBY Antonio Pinero

|

Editado por

Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.

Secciones

Últimos apuntes

Archivo

Tendencias de las Religiones

|

|

Blog sobre la cristiandad de Tendencias21

Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |

|

Notas

Notas