Notas

Escribe Antonio Piñero

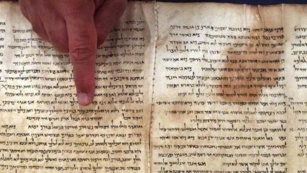

Hemos llegado al final de esta serie. Mis conclusiones pueden ser las siguientes: Me parece indudable concluir que es muy poco probable que también y Jesús pertenecieran al movimiento esenio. Y que, aunque Juan Bautista y Jesús no fueran esenios, la teología y las expresiones del Nuevo Testamento muestran similitudes sorprendentes con los textos de Qumrán, sobre todo allí donde los grupos que se hallan detrás de ambos conjuntos de escritos aparecen como movimientos de piadosos judíos que incitan a la conversión en Israel y a la fidelidad al Dios de los padres. Ambos movimientos religiosos, qumranitas y judeocristianos, son hijos del mismo suelo, aunque de ningún modo pueda afirmarse que uno copie expresamente del otro. Entre los esenios / Qumrán y el Nuevo Testamento no debe verse una relación de madre–hijo, sino más bien una de hermano a hermano o, quizás de primos entre sí. Sin duda, también es posible que en el transcurso de su larga historia los esenios hubieran influenciado de forma persistente el judaísmo de Palestina... y la mayor parte de lo que nosotros hemos conocido ahora por primera vez por los textos de Qumrán no fuera entonces específicamente esenio, sino patrimonio común del judaísmo palestinense". Bajo esta luz, todo presumible influjo intelectual de los esenios/qumranitas sobre el Nuevo Testamento, o el cristianismo en general, no presupone un contacto inmediato, sino la pertenencia a un análogo ambiente teológico con abundantes puntos comunes. A la hora de nacer el grupo cristiano y en los inicios de la formación de la teología específicamente cristiana la ideología religiosa de la que se parte podía ser patrimonio general y común del judaísmo piadoso. Por consiguiente, ¿de qué extrañarse de los múltiples contactos? Debemos agradecer más bien a la buena fortuna de los descubrimientos el que la comprensión de textos religiosos de algún modo paralelos –esenios y cristianos– pueda enriquecerse al compararlos entre sí. El que haya muchas similitudes entre Qumrán y el Nuevo Testamento no tiene que ser un peligro para la fe de los creyentes, como implícita o explícitamente argumentan los postulados de diversas publicaciones sensacionalistas. Quizá suponga una cierta sacudida para aquellos que acaricien la idea, poco acertada históricamente, de que la fe cristiana ha de ser algo único y especial, producto de una revelación singularísima no compartida con ninguna otra confesión religiosa. Hasta ahora, que yo sepa, la pretensión de encontrar en Qumrán algún texto que sirva de sustento a la idea de un mesías que padece vicariamente por la humanidad y que haya muerto crucificado se ha demostrado errónea. No son una prueba los textos aducidos 4Q285; 4Q521, o incluso 4Q246. Pero, incluso si se lograra demostrar gracias a algún texto nuevo, o mejor interpretado, que el Maestro de Justicia murió crucificado y que sus seguidores afirmaban de él que había resucitado, tampoco sería un problema para la fe neotestamentaria: la creencia en la resurrección de los mártires era desde el siglo II a.C. bien común entre los grupos de piadosos judíos, y ese posible suceso formaría parte de la llamada "preparación para el evangelio" (praeparatio evangelica). Con todo, hay grandes temas de la teología de Jesús o del Nuevo Testamento que están ausentes de los textos de Qumrán. Falta una concepción potente del Reino de Dios que pueda compararse a la de Jesús; falta la concepción paulina de que el acto grandioso de la redención ha tenido lugar ya, y que todo el futuro depende de un hecho del pasado: la muerte vicaria del mesías en una cruz. Por consiguiente, después de examinar la pertenencia o no de Juan el Bautista y de Jesús de Nazaret al movimiento esenio / qumranita, después de considerar los contactos entre la teología qumránica y la de los más conspicuos representantes del Nuevo Testamento (Pablo, Juan, Hebreos, Mateo...), ¿hay que cambiar radicalmente nuestra comprensión del cristianismo primitivo y la de su génesis y evolución ideológica gracias precisamente a estos descubrimientos de Qumrán? Rotundamente no. No hay que modificar substancialmente nuestra interpretación de la historia primitiva de la iglesia cristiana con la aparición de los nuevos manuscritos, ni nuestro concepto de la evolución teológica del cristianismo primitivo. Entonces, ¿para qué han servido los nuevos descubrimientos? ¿Para qué nos vale realmente Qumrán, en concreto respecto al Nuevo Testamento? Para mucho: al entender mejor el judaísmo complejo de los siglos entorno al nacimiento de ese corpus cristiano, podemos situar también mejor al cristianismo en su puesto dentro de la historia de las religiones. Si antes del descubrimiento de los manuscritos se habían intentado aclarar ciertas peculiares ideas teológicas cristianas recurriendo a comparaciones con el ideario de las religiones de misterios helenísticas, o de la gnosis, ahora –sin negar estos contactos– debemos añadir un elemento más, precioso, a esa explicación genética: dentro del judaísmo del siglo I de la era común hallamos también ideas muy parecidas a las cristianas, aparentemente novedosas, que nos ayudan a interpretarlas: la exégesis concreta de muchísimos textos del Nuevo Testamento, no comprendidos plenamente, se aclara ahora y recibe una poderosa ayuda. Gracias a Qumrán sabemos hoy con seguridad que el judaísmo en el que nació, como una secta más, el cristianismo no era un monolito, recio y sin fisuras, tal como podríamos imaginárnoslo considerando el judaísmo rabínico actual, sino un árbol frondosísimo y espeso. Tenía este árbol un tronco común y múltiples ramas. Una de ellas era el fariseísmo de los "piadosos"; otra, entremezclada, la de los grupos apocalípticos; otra, la de los saduceos,; otra la de los esenios (¿los escribas o letrados en las Escrituras?) y su subdivisión sectaria de Qumrán; otra, la de los judeocristianos, que en principio no eran más que judíos que creían en un mesías determinado; y otra, finalmente, la de los celotas y el grupo de sicarios, afines ideológicamente a los fariseos pero que como partido político organizado son, ciertamente, posteriores a la muerte de Jesús. Todas estas ramas del árbol tenían un mismo y común tronco. ¿Cómo no iban a mostrar ideas comunes? Por eso se explica que los textos de Qumrán y el Nuevo Testamento participen de tantas concepciones teológicas en común, y que a veces parezcan muy semejantes y se iluminen los unos con los otros. ¡Son ramas de un mismo tronco! Pero no poseemos ningún texto entre los manuscritos descubiertos tras la Segunda guerra mundial que nos sirva de testimonio externo para indicarnos que los cristianos copiaran sus ideas expresamente de los esenios o del subgrupo de Qumrán, o al revés. La gran aportación de los manuscritos del Mar Muerto a la comprensión del cristianismo primitivo es presentarnos un medio religioso cuya atento estudio afecta a la comprensión de todos los niveles del estudio del Nuevo Testamento: literario, teológico, sociológico, histórico. Por ello se impone estudiar más y más Qumrán y su legado. La aportación a este estudio que supone tener una fiable, excelente y accesible edición en castellano, la del Prof. García Martínez, publicada en Trotta, y luego revisada, trasladada al inglés y convertida en Study Edition es inestimable. Igualmente es inestimable que para quien quiera y pueda leer hebreo esté a su total disposición, en microfichas, fotografías, o en en medios incluso digitales, todo el contenido de los Rollos del mar Muerto. TODOS. No hay misterio ninguno. Saludos cordiales de Antonio Piñero www.ciudadanojesus.com

Jueves, 12 de Octubre 2017

Comentarios

Notas

Escribe Antonio Piñero

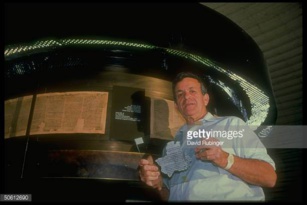

Yo creí que esta cuestión estaba ya resuelta hace tiempo (a saber no hay textos cristianos entre los manuscritos de Qumrán) por lo mucho que se ha escrito en contra y por las soluciones alternativas aportadas…, pero me encuentro que es una pregunta que me siguen haciendo. Así que de nuevo, y para terminar esta serie, responderé. En 1972, en un breve artículo de la revista Biblica ("¿Papiros neotestamentarios en la cueva 7 de Qumrán?", Biblica 53 (1972) 91‑100), José O'Callaghan, profesor entonces del Instituto Bíblico de Roma y ya fallecido hace tiempo, anunciaba al mundo científico la posibilidad de que en la cueva VII de Qumrán se hubieran encontrado restos de copias de diversos libros del Nuevo Testamento: Hechos de los Apóstoles, Romanos, 1 Timoteo, Epístola de Santiago y sobre todo del Evangelio de Marcos. O'Callaghan se basaba en lecturas propias de restos de documentos, sobre todo el denominado "7Q5". La reconstrucción de este texto dañado sería una copia de Marcos 6,52‑53. La noticia fue una verdadera bomba en el mundo científico, porque –de ser verdad– escritos cristianos considerados hasta el momento como de composición tardía (de entre el 70 al 100 d.C. o más) podrían haber sido redactados antes del año 60 d.C. Además coincidirían substancialmente con la forma textual en la que los conocemos hoy, lo que indicaría la fiabilidad de la transmisión manuscrita desde los primeros momentos. Bajo este prisma habría que modificar no sólo la cronología del Nuevo Testamento, sino toda la concepción del proceso evolutivo de la teología del cristianismo primitivo que las ciencias filológicas e históricas habían ido formando trabajosamente a lo largo de los últimos doscientos años. Obras como los Hechos de los Apóstoles, o la Epístola de Santiago, cuya situación ideológica se emplazaba hasta el momento entre los años 90‑100 d.C., dado el tenor de su pensamiento y la reflexión teológica que suponían, ¡debían adelantarse por lo menos 50 años! Ello significa implícitamente que cuanto más cerca de la fuente, más verdad histórica podrían contener los escritos cristianos. La comunidad científica estudió muy atentamente la posibilidad apuntada por O'Callaghan, y las opiniones de los estudiosos se dividieron en pro y en contra, predominando estas últimas. Pero, desgraciadamente para muchos, la hipótesis del investigador español está llena de dificultades. Ciñéndonos al caso más importante, el del Evangelio de Marcos, debemos señalar que no puede estarse absolutamente seguro del número de letras que contenía cada línea del manuscrito de la cueva 7ª, con lo cual la posición de las que quedan es dudosa. Por tanto, el orden de ellas --fundamental a la hora de establecer por medio de un computador una secuencia de letras que coincida con algún texto conocido-- no es totalmente seguro. De las aproximadamente 20 letras conservadas en el fragmento 7Q5 sólo se identifican bien 14; las otras 6 deben leerse de un modo algo distinto al usual, y, lo que es más grave, para que concuerde este fragmentito con nuestro evangelio actual habría que suponer en un texto tan breve, Mc 6,52‑53, nada menos que la omisión de tres palabras, variante que no parece en ninguno de los múltiples manuscritos que poseemos del Evangelio. Por si esto fuera poco, diversas combinaciones con las letras legibles, efectuadas por un ordenador, han dado la posibilidad de que ese pequeño fragmento fuera identificable, también con leves diferencias, con otros textos del Antiguo Testamento, de los Apócrifos, o incluso con algún pasaje de la literatura griega clásica. Por ello la hipótesis de O'Callaghan ha sido generalmente abandonada. La discusión se avivó con la publicación por parte de O'Callaghan de un nuevo libro Los primeros testimonios del Nuevo Testamento. Papirología neotestamentaria (Córdoba El Almendro) 1995. El libro aporta un epílogo del autor sobre el estado del debate y un estudio del matemático A. Dou sobre el cálculo de probabilidades de que el fragmento de Qumrán pudiera ser identificado con el cap. 6 del evangelio de Marcos. Según Dou, el margen de error en la identificación es uno dividido por diez mil millones. Pero el problema se halla antes del cálculo: en la aceptación o no de las lecturas de las letras dudosas y en la admisión de un texto marcino con una variante de tres palabras que no está testimoniado en ningún otro manuscrito del NT, donde vuelve a exponer y pulir sus argumentos, y con las aportaciones de C.P. Thiede, defensor a ultranza de la tesis de O'Callaghan. Pero creo que hace tiempo que la discusión debería de estar zanjada. El estudioso israelita Magen Broshi (Foto) difundió el descubrimiento de que cada hoja de papiro tiene una disposición especial y única, casi como una huella digital. No hay dos hojas de papiro con huellas “digitales” idénticas. Broshi señaló que 7Q5 forma parte de otro trozo suelto de un manuscrito cuyo soporte en pairo tiene exactamente la misma huella. Y se trata de un texto que forma parte del antiguo Libro Primero de Henoc, en concreto de la parte final, el capítulo 106, que formaba parte un antiguo Libro de Noé que fue incorporada a esa amalgama de textos de autores distintos que es ese Libro I de Henoc (edición, ya antigua, pero fiable, en la colección “Apócrifos del Antiguo Testamento” de la editorial Cristiandad de Madrid, 1984. Por tanto 7Q5 forma otra parte de ese mismo libro. La identificación con el Evangelio de Marcos parece, pues, imposible. Saludos cordiales de Antonio Piñero www.ciudadanojesus.com

Martes, 10 de Octubre 2017

Notas

Escribe Antonio Piñero

A pesar de tantos contactos ideológicos entre el Nuevo Testamento y los manuscritos descubiertos hace unos cincuenta años, es sorprendente que en el Nuevo Testamento reine un silencio absoluto sobre los esenios, aunque éstos –según el historiador contemporáneo Flavio Josefo, –fueran una de las cuatro "filosofías" (tendencias religiosas, grupos o sectas) más importantes del mundo judío de la época. El Nuevo Testamento habla abundantemente de dos de ellas: fariseos y saduceos, ¡pero nada de los esenios! Este hecho es tanto más sorprendente cuanto que existen ciertas pistas en el Nuevo Testamento que nos llevan a pensar con razón que los primeros cristianos conocían bien a los esenios. Diversos investigadores han puesto de relieve que tales indicios son los siguientes: a) las profundas afinidades en la organización y mística comunitaria entre la primitiva comunidad de seguidores de Jesús y el grupo qumranita (como hemos señalado ya en esta serie), lo que implicaría que la iglesia naciente de Jerusalén tendría noticia de las experiencias de la comunidad judía de Qumrán y que de ellas se sirvieron en aquellos primeros momentos de su existencia. b) Posibles, tenues, casi imperceptibles alusiones indirectas a los esenios dentro del Nuevo Testamento (en el Evangelio de Lucas y en la Epístola a los Hebreos); c) La existencia de dos textos neotestamentarios que parecen provenir casi directamente de un espíritu muy similar al de la secta: la posible glosa o añadido de 2 Corintios 6,14‑7,1 y la Epístola a los Efesios (escrito que, probablemente, no procede de la pluma directa de Pablo, sino de alguno de sus discípulos que fue o tuvo abundante contacto con los esenios); d) La noticia de los Hechos de los Apóstoles (21,20) que afirma de los cristianos agrupados en torno a Santiago, el "hermano del Señor", que son "miles y miles los judíos que han abrazado la fe (cristiana) y todos celosos partidarios de la Ley", noticia interpretada por diversos investigadores como que entre estos "observantes de la Ley" habría muchos esenios que habían aceptado a Jesús como el mesías de Israel. A pesar de las posibles alusiones que acabamos de señalar, la realidad, sin embargo, es que el Nuevo Testamento mantiene un empecinado silencio sobre los esenios. Y, a la verdad, no sabemos cómo explicar esta ausencia tan llamativa de menciones a este grupo judío tan señalado en el corpus cristiano. Según Harmut Stegemann Los esenios, Qumrán, Juan Bautista y Jesús, Trotta, Madrid, 1996, 295, sin embargo, no hay tal silencio..., sólo que los esenios aparecen en el Nuevo Testamento con otros nombres, como los "letrados" o los doctores o peritso en la Ley, o como los "herodianos". En nuestra opinión, sin embargo, es poco verosímil esta última suposición. Los argumentos que aduce Stegemann son los siguientes: A. El contexto en el que aparecen los "herodianos" los dibuja más bien como un grupo religioso. B. Ciertos Padres de la Iglesia –Hipólito de Roma y Epifanio de Salamina– mencionan a los herodianos como un grupo religioso. Pero, en mi opinión son argumentos débiles: pueden ser válidos para resaltar el componente de religiosidad de tales herodianos, quizás no debidamente señalado hasta el momento, pero son inválidos para identificar a estos personajes con los esenios. Nos parece que los herodianos eran ante todo los seguidores políticos de Herodes Antipas e indirectamente del legado de Herodes el Grande (al que, probablemente, consideraron como una suerte de "mesías" que había logrado restaurar el "Gran Israel" de los años de David y Salomón), que pretendían encajar políticamente al Israel de su época en el mecanismo político-religioso del Imperio romano. Más verosimilitud podría tener la ecuación "letrados / escribas" = esenios, también propuesta por Stegemann, ya que los Evangelios mencionan a los "letrados" como grupo autónomo de sabios en la Ley aparte de fariseos y saduceos. Si esta igualación fuera cierta, los "escribas / peritos en la Ley / esenios" harían referencia a un conjunto elitista de expertos bíblicos (legisperitos esenios) que duró como clase dentro del judaísmo incluso después de la destrucción del Templo y que explicaría la gran dosis de exégesis técnica de la Biblia que se da en el rabinato después de la fundación de la Academia de Yabne. Si se admitiera como plausible que un cierto número de esenios pasó a formar parte del cristianismo primitivo, y que son también esenios los anónimos personajes englobados bajo ciertas alusiones de los evangelios ("los que aguardan el Reino de Dios": cf. Mc 15,43; Lc 23,51; 2,25; 2,38) o de los Hechos de los apóstoles ("una multitud de sacerdotes aceptaba la fe": 6,7) tal suposición explicaría con mayor facilidad a) Los giros y expresiones comunes entre el cristianismo primitivo y Qumrán, b) Las técnicas expositivas similares en la exégesis de la Escritura, c) Ciertas formas de pensamiento comunes, d) Quizás la formación de un grupo especial de judeocristianos que más tarde se llamaron ebionitas y que no perecieron totalmente en la guerra contra los romanos y la destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. e) Sobre todo podría aclararse el porqué del uso común –fenómeno curioso– de un grupo bien determinado de pasajes de la Escritura (por ejemplo de Isaías) con igual interpretación mesiánica en el esenismo y el judeocristianismo y la rápida evolución ideológica del cristianismo primitivo basada en una exégesis del Antiguo Testamento en muchos casos parecida a la esenia. En efecto, esta evolución teológica no se explica de ningún modo a partir de la reflexión exegética sobre el Antiguo Testamento de un grupo de discípulos iletrados, sino de unos fieles a Jesús buenos conocedores de las Escrituras y de las técnicas exegéticas habituales en el momento. Lo dejo así… porque creo que apenas se puede hacer otra cosa que conjeturar. De cualquier modo es muy plausible que bastantes esenios engrosaran el grupo judeocristiano de la iglesia primitiva. Saludos cordiales de Antonio Piñero www.ciudadanojesus.com

Domingo, 8 de Octubre 2017

Notas

Escribe Antonio Piñero Los estudiosos del cristianismo primitivo han notado unánimemente la abundancia de contactos entre esta "Epístola" y los textos qumránicos. La obra de H. Braun (Qumran und das Neue Testament = “Qumrán y el Nuevo Testamento” en dos volúmenes. Mohr, Tubinga, 1968, todavía valiosa a pesar de los años, señala más de 90 puntos de encuentro entre los manuscritos de Qumrán y la "carta" a los Hebreos. Esta Epístola, insiste teológicamente en el aspecto sacerdotal del mesianismo de Jesús (una construcción teológica interesante, pero puramente intelectual ya que el Jesús histórico nunca fue sacerdote) y hace hincapié en que éste cumple todas las esperanzas mesiánicas, lo cual responde de manera expresa a pretensiones qumranitas, que tiene dos mesías (al menos en una parte de la secta), el mesías real /guerrero y el mesías sacerdotal: Jesús está por encima de los profetas; es superior a Moisés; es hijo de David, pero despojado –no le interesa al autor– la evidentes implicaciones políticas de este título; Jesús es ante el sumo sacerdote, perfecto, del orden de Melquisedec, superior al de Aarón. Siguiendo a C. Spick, González Lamadrid (en su bora varias veces citada Los descubdrimientos del Mar Muerto. Balance de 25 años de hallazgos y estudios, BAC, Madrid 21973señala que estas analogías, que nos ayudan notablemente a entender la "carta", son las siguientes : a) analogías de carácter literario: hay vocablos comunes. b) métodos exegéticos, de interpretación de la Escritura similares; c) afinidades en la disciplina penitencial: el autor de Hebreos es contrario a la llamada “segunda penitencia”: una vez que alguien ha creído en el Mesías y ha sido bautizado, si cae en un pecado grave, sobre todo la apostasía, no tiene perdón alguno y se irá al infierno eterno d) concomitancias en la doctrina ética: el rigorimso moral es común e) afinidades de carácter cultual (Los descubrimientos..., 323s). B) El evangelio de Mateo El lector interesado puede encontrar una síntesis de los temas más importantes con los paralelos más llamativos entre el primer evangelio y los textos de Qumrán en el artículo de J. Trebolle ya citado ("Los textos de Qumrán y el Nuevo Testamento", 246‑249, en García Martínez, F. ‑ Trebolle J., Los hombres de Qumrán, Trotta, Madrid, 1993). Aludo brevemente a ellos: 1. Las bienaventuranzas del Sermón de la montaña (Mt 5,3‑11 par) y la colección de macarismos qumránicos (4Q525) presentan no sólo sorprendentes afinidades en la utilización del mismo género literario, sino también, aunque en menor grado, de contenido. Por ejemplo, la aclaración de la enigmática frase "pobres de espíritu" de la primera bienaventuranza (Mt 5,3), que en tiempos se pensó como una glosa o añadido a un original simple "pobres" (contrastar con Lc 6,20). Según K. Berger, Qumran und Jesus, 88, la frase significa --por comparación con textos de Qumrán (1QM 14,7; 1QH 14,3)-- "piadosos, elegidos de Dios, en una situación de angustia, desanimados y oprimidos por una situación moral contraria" 2. La antítesis "amor al prójimo ‑ odio al enemigo" (Mt 5,43; 1QS 9,21‑22), aunque con peculiaridades evangélicas que no permite ese odio. 3. La perfección de los seguidores de Jesús, o la de los esenios, fundamentada en la imitación del modo de ser y actuar del Padre celestial (Mt 5,48; 1QS 1,8), a quien hay que imitar. La imitación de Dios es la fuente del comportamiento moral 4. La doctrina de los dos caminos, el estrecho y áspero es el que conduce a la salvación, como las dos puertas: la estrecha es la vbuena para la salvación (Mt 7,13‑14; 1QS 3,20‑21) igual en ambos textos. 5. La imagen de la firmeza de la "roca" como fundamento del grupo que sigue a Jesús (Mt 16,18, que lo aplica a Pedro… pero que no tiene paralelos en los otros evangelios; 1QS 8,4‑8) que también aparece en Qumrán. 6. La corrección fraterna (Mt 18,15‑17; 1QS 5,24‑6,1) similar en ambos grupos. El próximo día trataremos la cuestión del silencio del Nuevo Testamento acerca de los esenios… que no son nombrados jamás. Estoy yendo en esta serie a lo esencial, lo descubierto y puesto de relieve hace mucho tiempo y que no cambia. Al final haré algunas precisiones más modernas (pero que cambian poco en lo esencial, por medio del libro de James Vanderkam y Peter Flint, “El significado de los Rollos del Mar Muerto. Su importancia para entender la Biblia, el judaísmo, Jesús y el cristianismo”. Trotta, Madrid 2010. Saludos cordiales de Antonio Piñero www.ciudadanojesus.com

Viernes, 6 de Octubre 2017

Notas

Escribe Antonio Piñero

Puesto que lo que se discute en esta problemática cristológica (es decir, la construcción de una teología sobre el mesías cristiano, el Cristo por antonomasia) es la constatación de si hay o no una diferencia específica entre el judaísmo, concretamente el qumránico, y el cristianismo (que difieren en la aceptación o rechazo de la encarnación de una persona divina en Jesús), y cómo se constituyó esa diferencia (su lugar de procedencia; factores que intervinieron), debe afirmarse también, en general, que no parece muy sano metodológicamente buscar esa tal diferencia específica en el seno del judaísmo mismo del que se diferencia netamente el cristianismo en esta divinización de Jesús. Escribíamos hace tiempo: "Si bajo el lema ‘para qué buscar fuera de casa lo que podemos encontrar dentro’, llegamos a afirmar que el Antiguo Testamento, en los textos de Qumrán (o en otros del judaísmo helenístico) hallamos todas las claves para el desarrollo teológico del cristianismo, si mantenemos que no hay en absoluto nada en el Nuevo Testamento para lo que no pueda hallarse un parangón, un algo muy similar, en el judaísmo helenístico y en especial en los textos de Qumrán; si sostenemos que son explicables todas las diferencias específicas del cristianismo respecto al judaísmo apelando a textos y concepciones judías, tenemos que llegar necesariamente a la afirmación de que el cristianismo se constituye como una verdadera religión, como algo nuevo, diferente específicamente del judaísmo, utilizando elementos teológicos –algunos conocidos en concreto últimamente gracias a los textos qumranitas– que son todos absolutamente judíos. Desde el punto de vista de la historia de las religiones, lo que hace a una religión, en concreto la cristiana, específicamente diferente de la religión “madre”, o mejor “hermana” en este caso la judía, no puede proceder del mismo seno materno, y ni siquiera de una derivación sectaria de este seno. Hay que buscar en otro lado. Y en la historia de las ideas religiosas para un proceso de divinización como el que ocurre con Jesús tenemos múltiples ejemplos y analogías en el mundo grecorromano anterior y contemporáneo al cristianismo, no en el mundo judío. Qumrán, o el judaísmo helenístico no son un precedente absoluto para estas ideas propiamente cristianas. Sí es interesante percibir, sin embargo, que el terreno teológico podía irse preparando y que las nuevas ideas cristianas al respecto podían no caer en un ámbito que las considerara una locura totalmente rechazable" (Así en una obrita que publiqué con Dimas Fernández Galiano, Los manuscritos del Mar Muerto. Balance de hallazgos y de cuarenta años de estudios, El Almendro, Córdoba, 1994, capítulo "Los manuscritos del Mar Muerto y el Nuevo Testamento", p. 173). Mi idea es que tiene razón la Escuela de la historia de las religiones cuando desde finales del siglo XIX e inicios del XX afirmó ya que el núcleo de la divinización extrema de Jesús (ojo: no estoy hablando de la semidivinización judía de personajes como Elías, Henoc / Metatrón, que están muy cerca del torno de Dios y a quienes este delega ciertas funciones suyas como instaurar el reino de Dios o la función de juez en el Juicio Final, sino una divinización plena que se nota en seis textos del Nuevo Testamento: Jn 1,1; 1,4; 20,28; Tito 2,23; Hb 1,8; 2 Pe 1,1; Rm 9,5 es en extremo dudoso), y mi conclusión es que a pesar del ensanchamiento de la noción de "mesías" o de "hijo de Dios" en el judaísmo sectario, que nos ofrecen los textos de Qumrán, el paralelismo de las concepciones subyacentes a estas expresiones referidas a Jesús en la cristología neotestamentaria, unidas substancialmente a la concepción de que este "mesías" o "hijo de Dios" padece vicariamente por la salvación de la humanidad, muere y resucita, se halla con más facilidad entre las religiones mistéricas y en la religiosidad helenística en general que en el ámbito del judaísmo. José Montserrat lo ha expuesto con claridad de la manera siguiente: "La presentación de Jesús como salvador individual que opera a través de su propio sufrimiento y de su propia muerte es un elemento que, genéricamente, tiene obvios paralelos en la religiosidad pagana contemporánea (al cristianismo) y particularmente en los cultos mistéricos del entorno helénico, arameo, egipcio, iránico, babilónico y de Asia menor. Todas estas modalidades de soteriología individualista habían confluido en la figura-tipo del personaje divino que muere, vuelve a la vida y hace partícipes a sus devotos de su victoria sobre la muerte. Puede hablarse de una misteriosofía genérica que extiende su influencia más allá del ámbito de los cultos particulares, siendo discernible en la literatura y aun en el lenguaje corriente. No hace falta más para situar al cristianismo en su lenguaje específico. Los primeros teólogos cristianos supieron captar la tensión soteriológica del entorno religioso de las ciudades del Imperio Romano y adaptaron a este vector las categorías judaicas de mesianidad (y de filiación divina). No son discernibles en la soteriología cristiana ingredientes procedentes de ningún culto mistérico en particular, pero... reducido a sus términos más elementales, el tema (la analogía o semejanza de las religiones mistéricas con la soteriología del cristianismo) adquiere solidez y cumple de sobra su cometido, que es ofrecer una característica del cristianismo primitivo absolutamente irreductible a su adscripción al judaísmo"(en el capítulo: "El marco religioso del cristianismo primitivo. Reflexiones y perspectivas", en A. Piñero (ed.), Orígenes del cristianismo. Antecedentes y primeros pasos. Córdoba (El Almendro) 1991, 78). Creo que está muy claro. Recuerden lo que dije el día anterior: para el esquema mental que rige la concepción virginal de María por el poder / sombra del Espíritu Santo –que es igual a Dios actuando como espíritu en estos momentos– no hay paralelos judíos de ninguna clase… Ni acercarse a esa idea. Pero sí los hay en el mundo grecorromano. Y el que más acertado me parece es el de la lluvia de oro fecundante Zeus sobre la virgen Dánae que concibe así a Perseo. Este es un héroe, como Heracles / Hércules…, y el proceso de divinización de Jesús por apoteosis es muy parecido al de ese mismo Heracles / Hércules, como también han visto los estudiosos de la historia de la religiones, por ejemplo, Marcel Simon, judío en su libro sobre Hércules y Cristo. Saludos cordiales de Antonio Piñero www.ciudadanojesus.com ::::::::::::::::: NOTA PARA LOS QUE VIVAN EN TORNO A VIGO / PONTEVEDRA Hoy, miércoles 4 de octubre 2017, a las 19.00, en el local del Círculo de Empresarios / Club Financiero de Vigo, c/ García Barbón 52, conferencia: “El clamoroso éxito de Pablo de Tarso. Un caso de márqueting religioso en el siglo I”. Entrada libre hasta completar el aforo.

Miércoles, 4 de Octubre 2017

Notas

Escribe Antonio Piñero Hemos tratado en las últimas entregas la cuestión de cómo el mesianismo cristiano, donde el componente celestial es notable, tiene paralelos en Qumrán. Obtenemos la idea de que cuando el primer cristianismo concibe Jesús como mesías es elevado al cielo y Dios le otorga un estatus nuevo, mezcla de celestial y humano, tiene un cierto parecido con algunos textos de Qumrán. Pero el mesianismo cristiano que en Pablo es celestial, pero sigue aún líneas judías, es enseguida llevado a más alturas celestiales por los discípulos de Pablo, los autores de Colosenses, Efesios, 1 y 2 Pedro, el anónimo autor de Hebreos. Ese mesianismo es más “celestial”: de Jesús pasará a Jesucristo, con elementos muy divinos. ¿Por qué? En líneas generales puede responderse –como ha visto la investigación desde el siglo XIX porque el cristianismo que va creciendo deja de recibir un flujo notable de judeocristianos y se va haciendo cada vez más griego. Nunca deja de ser un judeocristianismo…, cierto. Pero las notas helénicas se van percibiendo cada vez más en la teología cristiana. Hacia el 250, sobre todo en Alejandría, el Dios cristiano ha dejado de ser Yahvé y pasará a ser un divinidad neoplatónica que se parece mucho al dios de Plotino. El problema del surgimiento de la nueva teología / cristología cristiana ha sido expresado por Martin Hengel del modo siguiente: "La discrepancia entre la muerte oprobiante de Jesús como reo judío convicto de un delito contra el Estado y la confesión de fe paulina (de Flp 2,6‑8) que describe a ese ejecutado como una figura divina preexistente, que se hace hombre y se humilla hasta la muerte en cruz, esa discrepancia ‑‑sin analogía en el mundo antiguo, a mi entender‑‑ pone de relieve el enigma del nacimiento de la cristología cristiana primitiva" (Der Sohn Gottes, “El hijo de Dios”, 28). Precisamente esta cuestión del nacimiento de la cristología se suscita cuando rastreamos en Qumrán, como lo hemos hecho en esta serie sobre Qumrán y la teología cristianas, los orígenes de los nuevos significados de “Hijo de Dios” o “Señor”. Antes que en los Evangelios Sinópticos el cambio de significado de estos títulos puede observarse en la religión de Pablo, y en concreto en su doctrina del mecanismo de la salvación. Tal doctrina se halla ligada a la idea de un redentor celeste que desciende a la tierra, padece, redime a los mortales con su muerte, resucita y retorna al cielo. A este respecto comenta Hyam Maccoby, un autor al que cito con gusto muchas veces: "Ese concepto paulino de Jesús como un visitante celeste preexistente que llega a la tierra y que realiza una función salvífica en forma humana es totalmente ajena al judaísmo. Procede más bien de la noción paulina básica de que la redención debe proceder de arriba, puesto que lo terrenal, material y la naturaleza moral del hombre se hallan demasiado corruptas como para ser salvadas por el esfuerzo humano. El descenso de un ser divino en la materia mala y corrupta es un concepto característicamente helenístico y es totalmente claro en la gnosis. En el fondo deriva de una concepción de la materia como mala que es platónica y del concepto de una divinidad prometeica que no se preocupa de huir de la materia con tal de ayudar a los mortales inferiores. En el transfondo de ese platonismo podemos discernir ideas órficas e hindúes del mismo estilo. Esa concepción no puede ser judía, pues el judaísmo jamás ha considerado la materia y el mundo como malos" (H. Maccoby, Paul and Hellenism, 63). Es más: según la Escuela de la historia de las religiones, el cristianismo no sería original en las doctrinas implicadas en la utilización amplia y específica del título “Hijo de Dios” (como ser preexistente, realmente divino, y enviado a la tierra), sino que –afirma–esas ideas teológicas fundamentales han sido tomadas de la religiosidad helenística en su más amplio sentido. Para probar esta tesis sustancial con sus tres aspectos nucleares (hijo de Dios / envío / más el corolario de muerte y resurrección), los comparatistas aducen paralelos de otras religiones anteriores al cristianismo que debieron influir de algún modo en éste. Tales religiones son particularmente los cultos de misterio, tanto griegos como orientales, en especial del ámbito iranio. Igualmente, a partir de datos cronológicamente tardíos (desde el s. II d. C.), los comparatistas deducen hipotéticamente que hubo estadios religiosos de la “religión gnóstica” (Que n sabemos si existió alguna vez como tal; sí existe una “religiosidad gnóstica”) anteriores al cristianismo que influyeron en éste y lo moldearon por analogía o rechazo. En nuestra opinión, por mucho que el concepto "hijo de Dios” se estime enriquecido, ampliado y ensanchado en el judaísmo helenístico, incluido los textos Qumrán, respecto a concepciones más angostas O “pobres” de la misma expresión en el Antiguo Testamento, y por mucho que se considere que ese sintagma "hijo de Dios" se aplica en época helenística a sabios, carismáticos, místicos, incluso a una figura obscuramente mesiánica como la que aparece en 4Q246 (un texto en el que se dice que el mesías ¿? es “hijo de Dios”), se debe confesar que, en esos contextos judíos, se trata siempre de designaciones esencialmente metafóricas que competían a hombres de unas cualidades excepcionales; que tales denominaciones nunca hacían alusión, como en el caso de Jesús en una parte de la teología del Nuevo Testamento, a una filiación óntica, real y física de Dios, que conllevara la preexistencia y la mediación en la obra creativa divina (si no en Pablo, sí claramente en Hebreos, el Evangelio de Juan, en 1 2 Pedro). Por el contrario, se debe tener en cuenta que en la religiosidad helenística pagana el puente entre la divinidad y los mortales era mucho más patente, y que se admitía sin rubor la existencia de seres humanos generados directa y físicamente por los dioses, y que se concebía con absoluta facilidad el paso de ciertos humanos, tras la muerte, al ámbito absoluto de lo divino. Una conclusión razonable de lo dicho sería aceptar que el judaísmo helenístico, a pesar de la enorme riqueza ideológica contenida en los llamados apócrifos o en los manuscritos del Mar Muerto "no nos aclaran directamente el misterio cristiano", en palabras de F. García Martínez aunque, en muchos casos, sin embargo, "nos iluminen el transfondo judío en el que las ideas cristianas han brotado y nos permitan así comprender su desarrollo". Insistamos en este extremo: los manuscritos qumránicos, o la literatura judía helenística en general, nos iluminan el transfondo, ciertamente, pero los posibles precedentes judíos no llegan a aclarar el enorme salto teológico que supone el paso de un "hijo del hombre" puramente humano, de un "mesías" terrenal como debió de ser el Jesús de la historia, a un "hijo de Dios" ontológico y a un mesías celeste. Hay que buscar en otra parte. Cero que se puede ir pensando que ya en el Evangelio de Lucas, más griego, o helenístico, que el de Mateo, probablemente posterior a este, mantiene una idea de que Jesús es hijo de Dios desde su misma concepción en el vientre de María, por el efecto fecundante de la “sombra” del Espíritu de Dios, es decir, de Dios actuando como espíritu. Por muchas vueltas que le dé, no encuentro ningún parecido tan notable como el que se halla en la fecundación de la virgen Dánae, que alumbra luego al héroe Perseo, gracias al efecto fecundante de Zeus que la cubre como con una lluvia de oro. Saludos cordiales de Antonio Piñero www.ciudadanojesus.com

Lunes, 2 de Octubre 2017

Notas

Escribe Antonio Piñero

Concluíamos la postal de ayer con la idea de que “la concepción de un libertador escatológico, una suerte de “supermesías” (o coadyuvante de él) celestial (el Hijo del Hombre) podía no ser totalmente ajeno al judaísmo de la época cristiana”. A partir de esta perspectiva estoy de acuerdo, con alguna leve matización, con el juicio conclusivo de Florentino García Martínez: “El Cristo (del Nuevo Testamento) aglutina en una sola imagen las diversas facetas de las figuras mesiánicas a las que se ha llegado en Qumrán mediante el desarrollo de las ideas seminales del Antiguo Testamento. El Cristo del Nuevo Testamento es a la vez un mesías ‑ sacerdote, un mesías – rey; un profeta ‑ como Moisés; un siervo – sufriente, y un mesías celeste. La comunidad cristiana ha atribuido claramente a una persona histórica del pasado, cuyo retorno se espera en el futuro escatológico, todos los rasgos de las figuras mesiánicas que el judaísmo precristiano había desarrollado a partir del Antiguo Testamento y que ahora podemos conocer gracias al descubrimiento de los manuscritos de Qumrán” (“Qumrán y el mesías del Nuevo Testamento”, revista Communio, ya citada, p. 31). Tengo que matizar que por mucho que el Maestro de justicia de Qumrán (el fundador del grupo de Qumrán hacia el 150-140 a. C.) fuera perseguido e incluso amenazado de muerte, que esta idea de un mesías sufriente no aparece en Qumrán. En esta matización estoy de acuerdo con J. Trebolle, quien escribió que “Los textos de Qumrán aplican con frecuencia el título de 'siervo' a Moisés, a David y a los profetas. En los textos oracionales la expresión 'tu siervo' equivale a la simple referencia pronominal 'yo'. Ningún texto de Qumrán ofrece, sin embargo, la expresión 'siervo de Yahvé' típica de las profecías bíblicas sobre el Siervo sufriente (Is 40 53). No puede decirse que el motivo de un mesías sufriente sea en modo alguno característico del Antiguo Testamento, ni tampoco aparece con claridad en texto alguno de Qumrán. Este motivo se encuentra por el contrario en el Nuevo Testamento y con absoluta claridad sólo en pasajes de la obra lucana, sea en el evangelio o en los Hechos de Apóstoles (Lc 24,26; Hch 3,18; 26,23)” ("Los Textos de Qumrán y el Nuevo Testamento", en Los hombres de Qumrán, Trotta, Madrid 1993, p. 246). Ahora bien, dentro de la historia de las ideas cristianas la cuestión del nuevo significado y del origen de los títulos cristológicos con antecedentes seminales en el Antiguo Testamento o en Qumrán no se resuelve tan sólo señalando esos meros paralelos seminales o verbales, por otra parte –como ya he insistido– escasísimos dentro del gran número de textos "mesiánicos" (o semi mesiánicos) del Antiguo Testamento o de Qumrán. El profundo cambio de contenido teológico de los títulos cristológicos cristianos pudo verse ayudado por esas traslaciones semánticas judías, o por el contenido enriquecido de tales títulos, pero exige otra explicación en cuanto al origen de tal cambio. Los paralelos con Qumrán no bastan. ¿Por qué no bastan estos paralelos? Porque el contenido de esos títulos es muy distinto dentro del cristianismo. Por ejemplo: cuando se califica a Jesús como “Hijo de Dios”. Este título, que en el cristianismo significa hijo “físico”, real, ontológico de Dios, nada tiene que ver con el mismo sintagma en el Antiguo Testamento , aplicado de modo no “físico” y real a los ángeles, al pueblo elegido, a los reyes como hijos adoptivos de la divinidad, al israelita justo, etc. Hay un cambio de contenido que debe explicarse o bien porque el cristianismo transmite un hecho real (Jesús fue realmente hijo óntico, real, de Dios, luego, la segunda persona de la Trinidad) o bien por una transposición a un Jesús mero hombre de ciertos predicados divinos, transposición que debe explicarse como un desarrollo particular dentro de la historia de las religiones. Este desarrollo puede ser autónomo, o influido por concepciones externas. Eso hay que discutirlo. Saludos cordiales de Antonio Piñero www.ciudadanojesus.com

Sábado, 30 de Septiembre 2017

Notas

Escribe Antonio Piñero

Antes que nada indicar que he recibido un par de libros interesantes que quiero comentar aquí, pero como tardaré un poco (lo haré, deo favente, cuando termine esta serie) deseo adelantar ya de qué tratan por si alguien quiere ir echándoles una ojeada. Me parecen muy interesantes y dignos de comentario. Son los siguientes: 1. Roger Armengol, “Creer en Dios o creer en Jesús. Aldo Conti y las memorias del cardenal Martinetti”, de Ediciones Carena, Barcelona, 2017. Contiene un buen monto de reflexiones y respuestas sobre preguntas acerca de la fe cristiana y del Nuevo Testamento que muchísima gente se hace. 2. Gonzalo Bravo, y Raúl González Salinero (eds.), “Ideología y religión en el mundo romano. Actas del XIV Coloquio de la Asociación Interdisciplinar de estudios romanos”. Signifer Libros, Salamanca-Madrid 2017, con unos cuatro artículos muy interesantes que afectan directamente al Nuevo Testamento. Sigo ahora exponiendo muy brevemente las repercusiones que tienen los textos de los Manuscritos del mar Muerto sobe el Nuevo Testamento, en concreto la aparición del título mesiánico “Hijo del Hombre” que en principio ningún griego del siglo I entendería bien al menos que se explicase. ¿Por qué aparece así, de repente, en el Evangelio de Marcos, como un título mesiánico estricto que se lo aplica a sí mismo Jesús, declarándose de este modo mesías? En nuestra opinión, la adopción de la fórmula “El Hijo del hombre” como título mesiánico es una creación de la teología sinóptica, producida en el ámbito de una comunidad cristiana helenística. Y quien adopta la existencia de esta expresión como título mesiánico estricto (quiere decir esto que daba lo mismo decir “mesías” que “Hijo del Hombre”, porque todo el mundo entendía que se refería a Jesús como mesías) en una obra biográfica es el autor del Evangelio de Marcos, que escribe entre el 71-75 d. C. y que luego es copiado en esto por los evangelios posteriores de Mateo y de Lucas, en este orden. Por tanto, ee trata, creo, de una construcción intelectual y exegética sobre una fórmula aramea (bar nasha) no correctamente entendida, traducida al griego como se podía. Es decir, una fórmula aramea empleada ciertamente por Jesús para referirse a sí mismo como "este hombre que está aquí", envez de utilizar el molesto “yo”. El estudio clásico sobre esta fórmula y su significado es el de G. Vermes en un apéndice al libro de M. Black, An Aramaic Approach to the Gospel and Acts. Londres 3ª edic. de 1967. Y luego la obra casi definitiva es la de Maurice Casey, The Solution to the ‘Son of Man’ Problem, T.&T. Clark, Londres 2007. Ahora bien, insisto en que no ha de entenderse esta afirmación que hago como si el título fuera una arbitraria creación teológica cristiana a partir de la nada, sino como una evolución (junto la de los otros títulos cristológicos) sustentada ciertamente en la base de que el Jesús histórico utilizó la expresión para referirse a sí mismo como “este ser humano que está aquí”. Como ocurre con otros títulos cristológicos, este hecho ocurre solo a partir de la firmísima creencia en la resurrección de Jesús y su constitución por Dios como mesías al menos después de esa resurrección (Hch 2) y en conjunción con el uso de otros títulos, como “Hijo de Dios” al que se otorga un significado distinto al que tenía en el Antiguo Testamento) y “Señor” (equiparando ya a Jesús al ámbito divino gracias a creación de la teología de la preexistencia). Este título de Hijo del Hombre supone un salto teológico, es decir es una reinterpretación de la figura de un Jesús mero ser humano, un "hijo de hombre" trocado en un personaje íntimamente relacionado con lo divino, un mesías celestial. No es fácil ni posible explicar exactamente el mecanismo de este proceso, pero digamos en este momento y en líneas generales que tal progreso en la cristología va unido a la aplicación del concepto de preexistencia a la figura de Jesús. Posteriormente al uso sinóptico (y ante esta innovación teológica de los adversarios teológicos, los cristianos, que aplicaban a su mesías un título que tenía sus raíces en el venerado Libro de Daniel) otros círculos piadosos judíos reaccionaron e intentaron corregir esta adscripción a Jesús desviándola hacia otras figuras que no fueran la del mesías de un grupo teológico rival. Es como si ciertos judíos piadosos de mentalidad apocalíptica, convencidos también de que el fin del mundo iba a venir enseguida, dijeran: “Estos cristianos están afirmando que el Mesías es el “Hijo del Hombre” del libro de Daniel. Pero no es verdad. El mesías que vendrá como juez es Henoc; no Jesús”. Ya hemos visto en los capítulos 46 y 48 que el Libro de las parábolas de Henoc hace de este venerado personaje, tras su ascensión a cielo (71,14), un "Hijo del hombre", una suerte de "mesías" sui generis judío especialísimo con rasgos personalizados, un ser como asumido o asimilado a una entidad ya preexistente (caps. 46. 48). En el Libro IV de Esdras este mesías será el "Hombre del mar" que viene (desde al ámbito divino) rodeado de nubes del cielo (13,3) dispuesto para la batalla escatológica. Con otras palabras: esto de que el mesías, que da a venir desde el cielo sea Jesús o sea Henoc no fue más que una batalla teológica entre dos grupos judíos (unos más “normales”; otros, judeocristianos) que disputaban sobre quién era el mesías verdadero. Unos decían: “Es Jesús resucitado”. Pero otros replicaban: “No es verdad. Es Henoc”. Teniendo en cuenta que no es absolutamente seguro que 4Q246 sea ni siquiera un precedente implícito para la teología del Hijo del hombre (podría valer como antecedente implícito en el sentido que 4Q246 nos describiera “un libertador escatológico de naturaleza celeste semejante al “Hijo del Hombre” de Dn 7, al que designa como “hijo de Dios” e “hijo del Altísimo...”), e igualmente teniendo también en cuenta que 1QMelq, 2,1‑25 (recuerdo las palabras clave:.) tampoco vale como precedente (ya que se trata de un personaje sobrehumano), nos hemos formulado esta hipótesis (pelea teológica entre dos grupos judíos, apocalípticos, rivales) que aclare este hecho singular, es decir, la repentina aparición como título mesiánico en los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas y, posteriormente, en dos textos judíos (Libro de las Parábolas de Henoc / IV Esdras) también de finales del siglo I d.C. de la expresión Hijo del Hombre. Pero alguien dirá: estas comparaciones están bien. He leído los textos. Pero no estamos seguros de que esa hipótesis sea verdadera. Respondo: De acuerdo, sea de esta hipótesis explicativa lo que fuere, lo cierto es que los textos de Qumrán arriba mencionados (4Q246 y 11QMelq) pueden suponer ciertamente un paso adelante en nuestra comprensión de las creencias religiosas mesiánicas o semimesiánicas de ciertos círculos piadosos judíos emparentados con la mentalidad de los judeocristianos. Tales pasajes, aunque escasos y aislados, nos indican ya cómo la concepción de un libertador escatológico, una suerte de supermesías (o coadyuvante de él) celestial (el Hijo del Hombre) podía no ser totalmente ajeno al judaísmo de la época cristiana. Estos textos, junto con otro fragmento importante de Qumrán, que nos habla de un mesías sacerdotal, aunque no lo designe expresamente como tal (4Q540: las palabras clave de este texto son: ““Y expiará por todos los hijos de su generación, y será enviado a todos los hijos de su pueblo. Su palabra es como la palabra de los cielos, y su enseñanza según la voluntad de Dios”), suponen ciertamente en el judaísmo piadoso, apocalíptico y sectario la ampliación del concepto “mesías”. El cristianismo seguirá esta vía incipiente. Saludos cordiales de Antonio Piñero www.ciudadanojesus.com

Jueves, 28 de Septiembre 2017

Notas

Escribe Antonio Piñero

La cuestión de “el Hijo del Hombre” y por qué aparece así, de repente, en el Evangelio de Marcos, como un título mesiánico estricto que se lo aplica a sí mismo Jesús, declarándose de este modo mesías, sin usar este vocablo, es uno de los problemas más peliagudos que tiene la investigación del Nuevo Testamento. Naturalmente, los antecedentes están el libro de Daniel, en especial 7,13-14. Pero la cuestión es que en ese mismo libro de Daniel esa entidad divina que tiene la figura de un “como hijo de hombre” es identificada con un ángel o con Israel en su conjunto en cuanto llamado el pueblo de los santos del Altísimo. He aquí los pasajes de Daniel: Dn 7,13-14 (visión de un como un hijo de hombre): “Yo seguía contemplando en las visiones de la noche: Y he aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Se dirigió hacia el Anciano y fue llevado a su presencia. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás”. Dn 7,27 (identificación de ese “hijo de hombre” con Israel): “Y el reino y el imperio y la grandeza de los reinos bajo los cielos todos serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Reino eterno es su reino, y todos los imperios le servirán y le obedecerán”. Dn 10, 4-21 (identificación de ese “hijo de hombre” con un ángel): “El día veinticuatro del primer mes, estando a orillas del río grande, el Tigris, 5 levanté los ojos para ver. Vi esto: Un hombre vestido de lino, ceñidos los lomos de oro puro: 6 su cuerpo era como de crisólito, su rostro, como el aspecto del relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus piernas como el fulgor del bronce bruñido, y el son de sus palabras como el ruido de una multitud. 7 Sólo yo, Daniel, contemplé esta visión… 10 En esto una mano me tocó, haciendo castañear mis rodillas y las palmas de mis manos. 11 Y me dijo: «Daniel, hombre de las predilecciones, comprende las palabras que voy a decirte, e incorpórate, porque yo he sido enviado ahora donde ti.» Al decirme estas palabras me incorporé temblando. 12 Luego me dijo: «No temas, Daniel, porque desde el primer día en que tú intentaste de corazón comprender y te humillaste delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y precisamente debido a tus palabras he venido yo…. 15 Al decirme estas palabras, di con mi rostro en tierra y quedé en silencio; 16 y he aquí que una figura de hijo de hombre me tocó los labios. Abrí la boca para hablar y dije a aquel que estaba delante de mí: «Señor mío, ante esta visión la angustia me invade y ya no tengo fuerzas. 17 Y ¿cómo este siervo de mi Señor podría hablar con mi Señor, cuando ahora las fuerzas me faltan y ni aliento me queda?» 18 El que tenía aspecto de hombre me tocó de nuevo y me reanimó. 19 Me dijo: «No temas, hombre de las predilecciones; la paz sea contigo, cobra fuerza y ánimo.» Y, mientras me hablaba, me sentí reanimado y dije: «Hable mi Señor, porque me has confortado…» 21 Pero voy a revelarte lo que está consignado en el Libro de la Verdad. Nadie me presta ayuda para esto, excepto Miguel, vuestro Príncipe”. Respecto a la expresión “hijo de hombre” (genérica, sin artículo, con la significación de “hombre“ (aparte de numerosas veces en los Evangelios Sinópticos, véase Jn 12,34; Hb 2,6; Ap 1,13; 14,14) debe afirmarse también su presencia en Qumrán (1QapGn 21,13; 11Qtg Job 26,2‑3), en el mismo sentido genérico de “ser humano”. “No se encuentra, sin embargo, ningún ejemplo de uso de tal expresión en forma de título (mesiánico; con artículo: "el hijo del hombre"), como es el caso del Nuevo Testamento..., así pues, el uso neotestamentario sigue teniendo un carácter original y único” afirma el Prof. Julio Trebolle en el artículo citado en días anteriores “Los textos de Qumrán...”, 246. Si esto es así, puede decirse con cierta seguridad que la expresión “el Hijo del Hombre” como título mesiánico aparece por primera vez en la historia de las ideas religiosas en la teología de los evangelios sinópticos. Sé que esta idea puede parecer chocante a algunos (y en alguna ocasión deberé explicarla con más detenimiento), pues sostengo que solo un poco más tarde, en El libro de las parábolas de Henoc (que forma parte actual de 1 Henoc; este sección fue compuesta después de la muerte de Herodes el Grande –4 a. C.– y antes de la destrucción de Jerusalén: 70 d. C. ) 37‑71 y en el Libro IV de Esdras nos encontramos con una figura similar (“un hijo de hombre” que está ante el Señor de los Espíritus: 1 Henoc 46. 48, y el "hombre del mar": en IV Esdras 13,1-13). He aquí estos pasajes: 1 Henoc 46: “Allí vi al que posee el «Principio de días», cuya cabeza es blanca como lana, y con él vi a otro cuyo rostro es como de apariencia humana, mas lleno de gracia, como uno de los santos ángeles. 2 Pregunté a uno de los santos ángeles, que iba conmigo y me mostraba todos los secretos, acerca de aquel Hijo del hombre, quién era, de dónde venía y por qué iba con el «Principio de días». 3 Me respondió así: –Este es el hijo de hombre, de quien era la justicia y la justicia moraba con él. El revelará todos los tesoros de lo oculto, pues el Señor de los espíritus lo ha elegido, y es aquel cuya suerte es superior a todos eternamente por su rectitud ante el Señor de los espíritus. 4 Este hijo de hombre que has visto levantará a los reyes y poderosos de sus lechos y a los fuertes de sus asientos, aflojará las bridas de los poderosos y destrozará los dientes de los pecadores. 5 Echará a los reyes de sus tronos y reinos, porque no lo exaltan ni alaban, ni dan gracias porque se les ha dado el reino. 6 Humillará el rostro de los poderosos y los llenará de vergüenza: la tiniebla será su morada; gusanos, su lecho; y no tendrán esperanza de levantarse de él, porque no exaltan el nombre del Señor de los espíritus. 7 Estos son los que erigen como árbitros a los astros del cielo, levantan la mano contra el Altísimo, pisotean la tierra y moran en ella mostrando iniquidad en todas sus obras. Su fuerza está en su riqueza, y su fe, en los dioses que forjaron con sus manos negando el nombre del Señor de los espíritus, 8 persiguiendo sus casas de reunión y a los creyentes que se apegan al nombre del Señor de los espíritus”. 1 Henoc 48: “En ese lugar vi la fuente de justicia: es inagotable y en torno a ella hay muchas fuentes de sabiduría. Todos los sedientos beben de ellas y se llenan de sabiduría, siendo su morada con los justos, santos y elegidos. 2 En aquel momento fue nombrado aquel hijo de hombre ante el Señor de los espíritus, y su nombre ante el «Principio de días». 3 Antes de que se creara el sol y las constelaciones, antes de que se hicieran los astros del cielo, su nombre fue evocado ante el Señor de los espíritus. 4 El servirá de báculo a los justos para que en él se apoyen y no caigan; él es la luz de los pueblos, y él será esperanza de los que sufren en sus corazones. 5 Caerán y se prosternarán ante él todos los que moran sobre la tierra y bendecirán, alabarán y cantarán el nombre del Señor de los espíritus. 6 Por esto fue elegido y escogido junto a él antes de crearse el mundo y por la eternidad. 7 Lo reveló a los santos y justos la sabiduría del Señor de los espíritus, pues reservó el lote de los justos porque aborrecieron y desecharon este mundo inicuo, y aborrecieron todas sus obras y maneras en el nombre del Señor de los espíritus, por cuyo nombre son salvos, pues ha sido él el vindicador de sus vidas. 8 En esos días estarán cabizbajos los reyes de la tierra y los poderosos que poseían el mundo por las acciones de sus manos, pues en el día de su angustia y estrechez no se salvarán. 9 En manos de mis elegidos los pondré como paja al fuego, como plomo en el agua, y así arderán ante la faz de los santos y se hundirán ante el rostro de los justos, sin que se halle de ellos huella. 10 En el día de su angustia habrá tranquilidad sobre la tierra; ante él caerán y no se levantarán, ni habrá quien les tienda la mano y los levante, pues negaron al Señor de los espíritus y a su Mesías. ¡Bendito sea el nombre del Señor de los espíritus! IV Esdras 13,1-3: Y sucedió que, tras los siete días, tuve un sueño durante la noche. 2 Y vi que se levantaba un viento del mar de manera que agitaba todas sus olas. 3 Y vi cómo volaba el mismo Hombre sobre las nubes del cielo y hacia donde se dirigía su mirada, temblaban todas las cosas que estaban bajo su vista, 4 y hacia donde salía la voz de su boca, se encendían todos los que oían su voz, como se derrite la cera cuando siente el fuego. 5 Y tras esto vi cómo se congregaba una muchedumbre de hombres innumerable de los cuatro vientos de la tierra, para luchar contra el Hombre que había salido del mar. 6 Y vi cómo formó para sí (el Hombre) una gran montaña y voló (hasta colocarse) sobre ella. 7 Y yo quise ver la región o el lugar donde se había formado la montaña y no pude. 8 Y tras esto vi cómo todos los que se habían congregado contra él, temían grandemente y con todo se atrevían a luchar; 9 Y he aquí que cuando (el Hombre) vio el ímpetu de la muchedumbre que venía hacia él, no levantó su mano, ni tomó la espada ni cualquiera de los instrumentos de guerra, solamente vi 10 cómo hizo salir de su boca como una ola de fuego y un espíritu de llama de sus labios; y de su boca hacía salir centellas y tempestades y mezclándose todas estas cosas: la corriente de fuego, el viento de llama y la fuerza de la tempestad, 11 cayó sobre el ímpetu de la muchedumbre que estaba preparada para luchar y los incendió a todos de manera que nada se viese de la muchedumbre innumerable, sino solamente el polvo de la ceniza (y) el olor del humo. Y viéndolo me quedé atónito. 12 Y tras esto vi al mismo Hombre que bajaba del monte y llamaba hacia sí a otra muchedumbre pacífica. 13 Y venían hacia él rostros de muchos hombres, unos gozosos, otros tristes, unos atados, otros trayendo ofrendas. Afirmo que en el Libro de las Parábolas de Henoc todas las veces en las que sale la expresión “un hijo de hombre” se refiere a un ser humano (incluso en los capítulos 46 y 48) y que solo al final, en los capítulos añadidos 70 y 71 se identifica con Henoc, que naturalmente también es un ser humano, que será el mesías, pero no “guerrero” sino solo en función de juez final en el Juicio. Es cierto también que en capítulo 48 del Libro I de Henoc se dice que el “nombre del mesías es preexistente” (utilizando el lenguaje del nombre “su nombre fue nombrado ante el Señor de los Espíritus antes de la creación del mundo”) pero se trata dela esencia del mesías, que como la Ley, o el Paraíso, o el Arrepentimiento, o la Gehenna preexisten idealmente antes de la creación, pero se hacen realidad después de esta creación. Lo mismo pasa pues, con el mesías: su esencia es preexistente y se “encarna” –según los “henóquicos” (seguidores del profeta Henoc en el siglo I de nuestra era que consideraban que el mesías era Henoc y que volvería junto con Elías, como su precursor, al final de los tiempos como Juez Final, según acabo de escribir. Seguiremos, porque este tema requiere cierta calma. Saludos cordiales de Antonio Piñero www.ciudadanojesus.com ::::::::::::::::::::::::::::: Añado una nota de un programa radiofónico con Carlos Monterroso, Argentina, sobre temas candentes acerca de Jesús de Nazaret: 16 de Setiembre de 2017 (289) Jesús de Nazaret 9 labrujadelaspalabras.blogspot.com.ar Jesús de Nazaret, 9ª parte Invitado telefónico: Antonio Piñero Invitados virtuales: Marge Simpson, Darío Sztajnszrajber, etc. El vínculo a la charla (sólo ella, 42 minutos) es el siguiente: https://ar.ivoox.com/es/20973719 El vínculo al programa (112 minutos) es el que sigue: http://labrujadelaspalabras.blogspot.com.ar/2017/09/16-de-setiembre-de-2017-289-jesus-de.html

Martes, 26 de Septiembre 2017

NotasEscribe Antonio Piñero Muy diversos investigadores han puesto de relieve la importancia que ciertos textos de Qumrán tienen para explicar el uso dentro de la comunidad primitiva cristiana de los títulos cristológicos (es decir, aquello que se predica de Jesús como Cristo o mesías: un buen resumen se encuentra en Julio Trebolle, “Los textos de Qumrán y el Nuevo Testamento”, en Los hombres de Qumrán, Trotta, Madrid 1993, pp. 243 246). También se ha indicado que otros textos qumránicos sobre figuras “mesiánicas” de ámbito celeste pueden ayudarnos hoy a comprender tanto el sentido y la utilización de esos títulos por parte cristiana como a explicar de algún modo las nuevas concepciones mesiánicas de los cristianos que presentan la figura del mesías Jesús como un ser humano y a la vez una entidad celestial. Aquí hay que prestar atención a la voz autorizada del editor de los textos de Qumrán en castellano –e inglés– Florentino García Martínez, en los siguientes trabajos, “Esperanzas mesiánicas en los escritos de Qumrán”, en la obra colectiva por él editada Los hombres de Qumrán, mencionada ya, pp. 187 223, y “Los manuscritos del Mar Muerto y el mesianismo cristiano”, en la obra colectiva editada por mí y Dimas Fernández Galiano, Los manuscritos del Mar Muerto. Balance de hallazgos y de cuarenta años de estudios, El Almendro, Córdoba 1994, pp. 189 206, y “Nuevos textos mesiánicos de Qumrán y el mesías del Nuevo Testamento”, Revista Communio 26 (1993) 3 31 Respecto al título “Hijo de Dios” se cita el conocido pasaje 4Q246 = 4QHijo de Dios. “Será denominado hijo de Dios y le llamarán hijo del Altísimo. Como las centellas de una visión así será el reino de ellos; reinarán algunos años sobre la tierra y aplastarán todo; un pueblo aplastará a otro pueblo y una ciudad a otra ciudad (vacat), Hasta que se alce el pueblo de Dios y todo descanse de la espada” Ahora bien, este texto es oscuro y su interpretación no es unívoca. No es improbable que los apelativos “hijo de Dios” e “hijo del Altísimo” se refieran al conjunto del “pueblo de Dios que se alza”, pues el texto qumránico que hemos transcrito presenta notables alusiones a Dn 7. En este texto (vv. 18 y 22) el Hijo del hombre tiene un sentido colectivo y se identifica de algún modo con el pueblo judío, el “pueblo de los santos del Altísimo” (v. 27) de quien se dice que “su reino será eterno”. Entonces, precisamente porque el pasaje continúa la teología del Libro de Daniel, donde la figura mesiánica es ciertamente corporativa, el pueblo fiel, Israel, es muy posible que el título “Hijo de Dios” no tenga otro significado que un ser humano –como el rey o el profeta– que tiene especial relación con la divinidad, pero naturalmente conservando siempre su humanidad. Mas si aceptáramos que se tratara de una referencia a un agente individual de salvación escatológico, personal y con funciones mesiánicas, el texto sería ciertamente un buen ejemplo, aunque único en cuanto a denominarlo Hijo de Dios, y una cierta ayuda, aunque escasa, para buscar también en el mundo de Qumrán algún antecedente a la expansión del uso del concepto "mesías" en la primera comunidad cristiana como hijo de Dios que, tras su exaltación al cielo, es divinizado. El título de “Señor”, en uso absoluto y simple (es decir, tal cual, sin ninguna añadidura del tipo el “Señor de los cielos” o “El Señor de la tierra”), ha aparecido en Qumrán. Así en 11QtgJob 24,6‑7: “… ¡Lejos de Dios la falsedad y el hacer el mal! ¿Acaso ahora Dios mentirá realmente y el Señor que hizo a tierra y estableció el mundo… retirará del hombre su aliento…”. Y en 4QEnb = 4Q 202 (columna IV que corresponde que 1 Henoc 10,8-12: “Y (al arcángel) Gabriel le dijo el Señor: ‘ Ve a los bastardos y a los hijos de la fornicación y destruye a los hijos de los Vigilantes (una clase de ángeles inferiores)’”. Siendo esto así, es también cierto que no puede ya mantenerse –como afirmaba la escuela de la Historia de las Formas tras los pasos de W. Bousset– que este título simple proceda absolutamente del mundo helenístico; por tanto que los Evangelios están usando un título griego para Jesús y no uno semítico, lo que indicaría que el texto evangélico en el que apareciera un “Señor” como título absoluto no procede de la tradición antigua (y fiable) del Jesús histórico, sino de la redacción de los evangelistas (más tardía y por tanto, no fiable del todo históricamente). El uso de Qumrán no permite ya afirmación tan tajante. De todos modos, hay que observar también que el número de ejemplos de esta utilización simple del título “Señor” en el mundo de la religiosidad pagana helenística es abrumador si se le compara con el uso judío tan parco y escaso. Así que donde este título absoluto de “Señor” aparezca en los Evangelios aplicado a Jesús debe ser estudiado por sí mismo y en su contexto para emitir un juicio sobre su historicidad, pero nunca rechazarlo como no histórico, sin más. Saludos cordiales de Antonio Piñero www.ciudadanojesus.com

Domingo, 24 de Septiembre 2017

|

Editado por

Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.

Secciones

Últimos apuntes

Archivo

Tendencias de las Religiones

|

|

Blog sobre la cristiandad de Tendencias21

Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |

|

Notas

Notas