NotasEscribe Antonio Piñero Foto de un manuscrito de la Carta a los Hebreos tomado de https://www.bitchute.com/video/Ero27rh1Kxdz/ Sigue mi respuesta a R. Carrier a propósito de su hipótesis del origen de Jesús de Nazaret y del surgimiento del cristianismo que expuse en la postal número 1156 = ¿De qué Jesús estamos hablando exactamente? La propuesta de Carrier sobre el nacimiento del mito “Jesús” (7-01-2021) (1156). Mi ulterior respuesta es: Pablo no se inventa la figura humana, histórica, comprobable de Jesús. 1. Pablo menciona en Rm 1,3 que Jesús en cuanto hombre es un descendiente de David. Así que lo considera un ser humano y solo pasa a otra dimensión tras su muerte y resurrección. La exégesis de 2 Cor 5,15-16 (“Y murió por todos, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que, en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Y si conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así”), indica con relativa claridad que él ya no considera a los humanos corrientes en cuanto hombres corrientes, sino en su aspecto particular de ser salvados por el sacrificio de Cristo. Igualmente –se deduce– ya no considera Jesús en su perspectiva de hombre corriente sino en la perspectiva espiritual de salvador, por tanto no “en la carne” antes de morir, sin “en espíritu” (después de morir y tras haber ejecutado el sacrifico salvador). Esta exégesis tiene mucho más sentido que no el desvincular el v. 16 del 15 y afirmar que Pablo no conoció a Jesús físicamente. 2. Pablo conoce ciertamente la tradición existente de dichos de Jesús, aunque apenas los cite directamente; sólo dos veces, en 1 Cor 7,10-11 = Mt 5,32 + 19,4-6, y 1 Cor 9,14 = Lc 10,7, aunque según Dunn las alusiones indirectas a palabras de Jesús en el Pablo auténtico pasan de cien. Por tanto Pablo sabe perfectamente que sus cristianos conocen a Jesús como un hombre real. La hipótesis, entonces de que los judeocristianos anteriores a Pablo se están inventando a un Jesús mítico y construyendo un conjunto de dichos y hechos suyos a partir de la pura imaginación de unos cuantos fanáticos no es una hipótesis plausible. Esos fanáticos iluminados –según Carrier– tendrían que ser varias personas y ser conscientes de que están inventando de la nada no solo una figura de un carpintero y a la vez un entendido en cuestiones de la ley de Moisés, sino también un buen montón de dichos y hechos suyos. Repito: ¡Muy implausible! Y supone que Pablo es absolutamente consciente ya desde el principio, cuando visita a Pedro y a Santiago en Jerusalén unos cinco o seis años después de la muerte de Jesús que está edificando su edificio teológico, que se basa en la muerte de un ser humano real sobre un puro mito literario. 3. Según la tradición más difícil, extraordinariamente difícil porque va contra todo el resto de relatos del descenso de la cruz y el entierro de Jesús –y por tanto probablemente la más genuina–, la de Hechos 13,27-29, se presenta a un Pablo diciendo que no fue José de Arimatea el que bajó a Jesús de la cruz, sino los esbirros de las autoridades judías. Supone además que tales autoridades no pudieron poner a Jesús en un sepulcro honorable (¿y qué hicieron con los otros dos ejecutados?), ya que por hipótesis del texto mismo ellos eran acérrimos enemigos de Jesús. Por tanto, según Hechos, lo debieron de enterrar en una fosa común, no honrosamente (la famosa discusión del vocablo empleado por el autor de Hechos mnemeíon, que en griego normal significa “sepultura honorable” esun puro embellecimiento del autor. Pero es claro que los enemigos a muerte de Jesús no le iban a dar una sepultura honrosa). Así que, sea cual fuere la sepultura real, Pablo conoce a Jesús como un hombre crucificado realmente, cuyo cadáver fue bajado por las autoridades judías de la cruz (probablemente para que no se impurificara la ciudad durante la Pascua) y sepultado. 4. La tradición sobre Pedro en Hechos –aparte de que su discurso fuese después, Pentecostés, de un acontecimiento visionario respecto a su resurrección– como un hombre. Pedro da testimonio ante todo en su discurso de un ser humano: “Jesús, el Nazoreo, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis”. 5. La tradición cronológicamente más antigua, la del evangelio Marcos, sobre el bautismo de Jesús (Mc 1,8-11) pinta a Jesús como un hombre corriente, que solo en el bautismo es ungido como mesías, y ¡por adopción! Jesús es luego presentado por el mismo evangelista como un hombre calificado por su familia de “loco”, “fuera de sí” (Mc 3,20), un hombre con madre, hermanos y hermanas… (Mc 6,3). Parece imposible este hecho con el nacimiento del cristianismo según Carrier, a saber que hubiera nacido exclusivamente de las visiones de un Pedro que concibe a Jesús como el oponente de Satanás en el cielo y cuya batalla se desarrolla toda en el cielo antes de venir a este mundo. ¡No encaja nada bien lo que dicen los textos! 6. Toda la teología de Pablo citada en los textos arriba transcritos habla solo de la reinterpretación de Pablo no de la vida terrenal del mesías, que le importaba un comino, sino solo de su muerte (y su consiguiente resurrección), pero sobre todo de su muerte. 7. En mi opinión Carrier interpreta mal el pasaje de Romanos 16,25-26, “el evangelio y la predicación de Jesucristo” solo recientemente estuvieron a disposición de todos, y que todo ello constituía “la revelación de un Misterio mantenido en secreto durante siglos eternos, pero manifestado al presente, por la Escrituras que lo predicen, por disposición del Dios eterno, dado a conocer a todos los gentiles para obediencia de la fe”, que debe leerse a la luz del capítulo 11 de la misma Epístola: el “misterio” recóndito es que la salvación en igualdad de condiciones no estaba reservada, como se creía universalmente por el judaísmo del momento, solo a los judíos, sino a todos los gentiles. Eso era l verdadera revolución y el verdadero misterio, no descubierto hasta la llegada de la era mesiánica. Sobre la Epístola a los Hebreos y el judeocristianismo 1. De ningún modo puede aplicarse al cristianismo más primitivo, y menos aún a todos los cristianos la teología de la Epístola a los Hebreos (absolutamente peculiar, idiosincrásica) que dibuja a un Jesús preexistente que vivía en el Templo celestial donde oficiaba como sumo Sacerdote. La teología de Hebreos no se refiere a la vida de Jesús en ningún templo celeste, sino solo al sacrificio de la cruz interpretado teológicamente. Ese sacrificio querido por Dios se transforma en el único sacrificio válido y único en el tiempo e irrepetible, que borra los pecados de todo el mundo, en un solo acto, –insisto, no repetible como los sacrificios del Templo, que son repetibles, en especial como el “sacrificio” del chivo expiatorio del día de Yom Kippur que “borraba” ante Dios los pecados todos del pueblo de Israel durante el año ya transcurrido. 2. El judeocristianismo del siglo III, como testimonia la base antigua de la literatura pseudoclementina, señala que el judeocristianismo primitivo –que duró siglos– mantenía que su religión era la judía y que no se diferenciaba en nada del judaísmo salvo en la creencia de Jesús era el mesías… Dice Pedro en los Reconocimientos I 43,2 de la novela clementina: “En esto solamente (en que Jesús es el Mesías) estriba la diferencia entre nosotros los que hemos creído en Jesús frente a los incrédulos judíos Es esta una buena formulación de cómo eran en verdad las creencias de los primeros seguidores de Jesús: seguían siendo piadosos judíos (frecuentaban el Templo: Hch 2,46); se diferenciaban solo en la creencia de que el mesías había venido ya (se vuelve a decir también en Reconocimientos I 50,5). En síntesis: por lo argumentado en esta postal y en la anterior no creo que esté justificada la siguiente afirmación de Carrier: “Pablo, pues, no nombra a ningún testigo que presenciara el contenido de lo que cree. Solo hay dos medios de saberlo: las revelaciones particulares o el escrutinio de las Escrituras para descubrir sus mensajes secretos”. A mi parecer, pues, este aserto es erróneo. Por ello, por lo dicho además de Pedro y de la teología de Hebreos, opino que no es plausible, mucho menos, la teoría carreriana de todos los cristianos primitivos creían solo en un mito fundacional abstrayendo basado en un Jesús de Nazaret construido literaria y teológicamente, pero que jamás existió. Si él se basa en los textos del Nuevo Testamento para construir su hipótesis ha de basarse en todos los datos, no en unos cuantos. Y ahora, para finalizar deseo recordarles que la “Cátedra Exclusiva con la Escuela de Alexandria”, será hoy a las 19:00 hora de España, y que el tema será “Jesús de Nazaret según los textos gnósticos” Si gustan participar, les transmito el contacto de uno de los coordinadores en WhatsApp: +44 7762244153 El enlace de difusión de la Escuela es. https://chat.whatsapp.com/JbJ2qI21Zoe6dlSUBeUsjq Saludos muy cordiales de Antonio Piñero

Jueves, 14 de Enero 2021

Comentarios

NotasLa organización educativa “Escuela de Alejandría” ha organizado para mañana jueves, 14 de enero de 2021 una conferencia mía a las 19.00 hs. españolas con el título: “Jesús de Nazaret según los textos gnósticos. Gnosis y Jesús” La conferencia durará aproximadamente una hora, y luego se abrirá un amplio turno, de unos 45 minutos, de preguntas y respuestas. La conferencia es de pago: 12 dólares la inscripción: aproximadamente 10 euros. La gente exige que la cultura sea gratis. Pero no siempre es posible. Se hace lo más barato posible. He aquí el enlace de la plataforma de inscripción y pago: https://escueladealexandria. Y aquí va el enlace de la invitación a la conferencia, en YouTube: https://youtu.be/8it9MvBFOrI NOTA: La hora del Caribe es 13.00 hs En Argentina y Chile a las 15 hs (si no me equivoco) La hora de N. York: 13.00 hs México: 12.00 P. M. Saludos cordiales de Antonio Piñero

Miércoles, 13 de Enero 2021

Notas

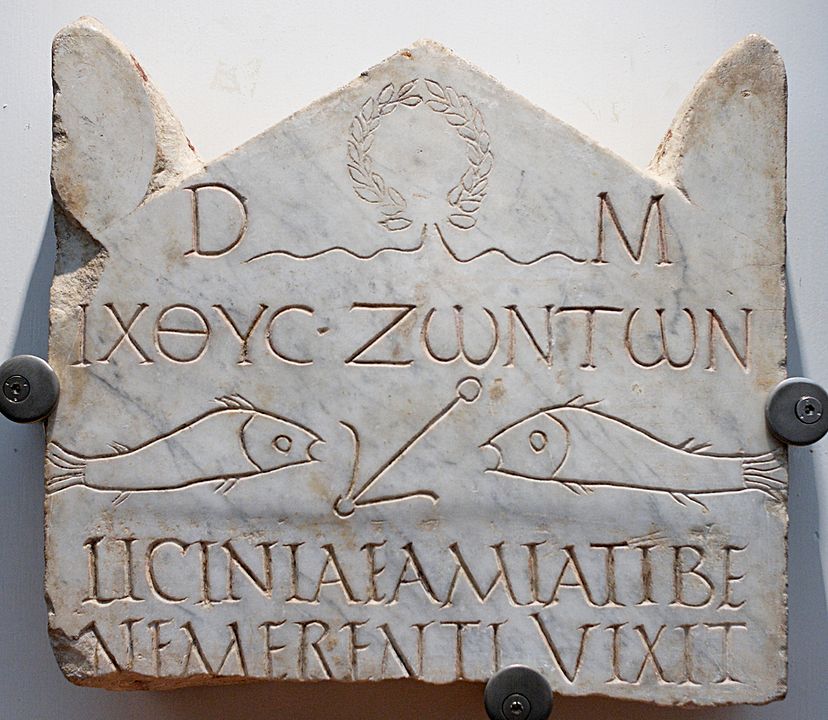

En Roma, la ascendencia fue más que una cuestión de familia. Los difuntos siempre fueron considerados una fuerza que, apropiadamente venerada, repercutiría para bien en los vivos.

|

Editado por

Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.

Secciones

Últimos apuntes

Archivo

Tendencias de las Religiones

|

|

Blog sobre la cristiandad de Tendencias21

Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |

|

Notas

Notas