Notas

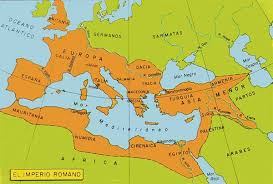

Foto: Teseo, un hombre, un héroe divinizado. Aquí Teseo y el minotauro.

Escribe Antonio Piñero ¿Cómo se llega a este estado de cosas, a saber divinizar a meros seres humanos? ¿Cómo se puede decir que los dioses no existen, pero que Demetrio Poliorcetes era un dios? La antigua investigación, incluso Martin P. Nilsson (en su famosa obra “Historia de la Religión griega”, Geschichte der griechischen Religion II 152), estima que se trataba –en Grecia– de unos momentos, locales, de grave depravación de la religión, o decadencia y desplome de la antigua religión de los dioses olímpicos. Los griegos estaban apurados y abrumados por las guerras y la inseguridad de la vida. Pero esto es un juicio demasiado ligero. Veamos brevemente qué factores ideológicos han llevado a esta creación religiosa sorprendente. En primer lugar, el aura religiosa de la monarquía, no hay que insistir, porque parece evidente: los reyes para el pueblo más ignorante tienen un poder casi divino. En segundo, la convergencia de diversas líneas de religiosidad en Grecia: creencia en hombres divinos. La máxima délfica ‘Conócete a ti mismo’ supone la tendencia de filósofos, poetas, adivinos, médicos famosos y taumaturgos a ver en sí mismos algo de divino. Aunque hay que reconocer que el sentido de esta máxima es, en el fondo al revés: cae en la cuenta de que eres un mero hombre y no te engrías intentando parecerte a los dioses. No te creas nunca un dios. Es conocido el caso del filósofo Empédocles que escribió lo que sigue: “Voy por todas partes como un dios inmortal, no ya como un mortal, y recibo honores como corresponde a mi caso. Soy honrado por todos, por hombres y mujeres en las ciudades que visito, y me siguen millares…, me exigen profecías, me preguntan sobre remedios de enfermedades de todo tipo… para recibir una palabra sanador…” (Fragmento de los antiguos estoicos = FSV 31 B112). No hay mención de altares, u ofrendas en este pasaje, cierto, pero ese mismo sentimiento de tener algo divino se percibe en otros personajes, llamados por la investigación (después del libro fundamental de L. Bieler, Theios anér. “El hombre divino”’) hombres divinos. El caso más típico, literariamente hablando, es tardío: siglo I d.C. Apolonio de Tiana (ojo: no de “Triana”. Tiana es una ciudad de la Capadocia antólica, hoy Turquía; entonces Asia Menor) casi contemporáneo de Jesús de Nazaret. Filóstrato, su biógrafo, lo designa expresamente como theios anér en su obra Vida de Apolonio II 17 y VIII 15, a la vez que en 5,24 afirma que los egipcios lo contemplaban como un dios. Theios y daimonios (“divino” y “poseído por démon o espíritu”, son adjetivos que Apolonio recibe con frecuencia en la Vita. Según Filóstrato, otros hombres divinos, con los que relaciona a Apolonio, son Pitágoras, Empédocles, Demócrito, Platón, Sócrates, Anaxágoras. Igualmente los magos babilonios, los bramanes, “gimnosofistas” (es decir, los sofistas desnudos, de cintura para arriba) y ciertos personajes egipcios. La razón es el don de profecía de Apolonio, sus milagros, su vida, y su doctrina que se ‘acercaba a la sabiduría divina aún más que la de Pitágoras’. Aunque la investigación moderna de la Historia de las Religiones duda de la existencia de un tipo específico o de una categoría mental estricta de ‘hombres divinos’… (en relación con Jesús ha escrito Barry Blackburn (Theios Aner and the Markan Miracle Tradition. A Critique of the Theios Aner Concept… WUNT = “Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament = “Investigaciones científicas que afectan al estudio del Nuevo Testamento 240 = 1991) una crítica feroz afirmando que ese tipo de hombres no existía porque no hay textos que lo prueben A pesar de las críticas, hay que confesar que convencen bastante los argumentos de Bieler: debió de existir en la Antigüedad entre las gentes sencilla la imagen de un ser humano superior, genial, sobresaliente al que le atribuían un aura especial. Debió de circular por todas las épocas tal imagen y la gente sencilla consideraba que tales personajes tenían una participación especial en la divinidad como demostraban sus realizaciones. Es casi como una idea platónica (que solo existe en la mente) en el pueblo, cuya realización completa o semicompleta solo se da en un caso concreto, excepcional. Como idea es muy probable que existiera. Es claro a pesar de la reacción apologética en contra de la equiparación Apolonio – Jesús o en contra igualmente de la explicación de la cristología primitiva de Jesús como la de un hombre divino (es decir, que a Jesús le aplicaron este concepto los evangelistas y las ideas generales sobre el “hombre divino” contribuyo a divinizar a Jesús), que este concepto difuso constituye un horizonte de recepción y de esperanza para la predicación de un Jesús al que se le otorgan tintes sobrenaturales. Estructuralmente puede decirse que estos paradigmas son parecidos a los que emplean los evangelistas mismos cuando pintan a Jesús utilizando el paradigma y la tipología Moisés / Elías que se proyecta a Jesús. En tercer lugar, contribuyó a la divinización de Jesús la posible difusión de teorías como las de Evémero de Mesenia, a saber que los dioses son creaciones de los hombres. Son hombres heroicos, luego héroes sin más y luego dioses. El punto de partida es la representación antropomórfica de los dioses, lo que condujo a mucha crítica y reflexión. Evémero de Mesenia (340-260 a.C.) escribió una novela utópica “Sacra inscripción”, en donde cuenta que en una isla lejana, Panquea, había hallado una inscripción en donde se presentaba a Urano, Crono y Zeus, no como dioses sino como reyes del pasado, listos y poderosos. Y es claro –se decía en la novela– que a esos a que eran meros seres humanos, otros hombres, por la grandeza de sus acciones, los habían hecho dioses. Esta idea tuvo éxito y más tarde se pensó que con ella criticaba Evémero el origen de los dioses. Pero, a la vez y por el contrario, es posible pensar que las ideas de Evémero pudieron contribuir al origen del culto al soberano, que en su época era bien conocido. Cuarta razón: el culto a los héroes en sí (sea o no cierta la teoría de Evémero): este culto es otro sistema por el cual las fronteras dioses/hombres se borran. He dicho ya que en un plano inferior, a medio camino entre dioses y hombres, pero en constante comunicación con las divinidades se encuentran los héroes, categoría de seres de origen a veces semidivina, otras, plenamente humana, que tenían su propio estatuto en el politeísmo griego. El culto a los héroes está ya representado claramente en Hesíodo. Un héroe ya ha muerto, pero tiene poder suficiente como para influir sobre los que están en la tierra; por ello son dignos de homenaje y de adoración. Un héroes es aquel personaje que supera el transfondo de la máxima de Delfos ‘Conócete a ti mismo’; es decir, eres humano y no se te ocurra ni compararte con los dioses. Al griego de a pie le consolaba, por el contrario, que algunos mortales habían alcanzado un status superior al de mero humano. Eran la encarnación de la ambición de casi todo hombre de llegar a ser más que humano. Muchas veces estas figuras se corresponden con el tipo de ‘héroes culturales’, figuras míticas a los que la mitología de diversos pueblos asignan la misión de haber fundado instituciones de la vida material, cultural o religiosa. Sin embargo, no es posible reducir a esta categoría religioso - histórica toda la compleja morfología de los héroes griegos, cuya reconstrucción es a veces muy ardua, pues su mitología y sus historias es enorme, muy superior a la de los dioses. Probablemente concluiré mañana. Todas estas noticias, aunque de modo más sintético, están reunidas en el libro que cité en otra ocasión, y que repito para rendirle el honor debido: Hans Josef Klauck, Die religiöse Umwelt des Urchristentums. Bd. I y II (“El entorno religioso del cristianismo primitivo): Stadt- und Hausreligion, Mysterienkulte, Volksglaube (Studienbücher Theologie IX/1), Stuttgart: Kohlhammer, 1995 /1996. Saludos cordiales de Antonio Piñero www.ciudadanojesus.com

Miércoles, 15 de Noviembre 2017

Comentarios

Notas

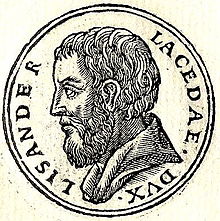

Foto: Lisandro, rey de Esparta, (hacia el 400 a. C.) el primer hombre divinizado… que sepamos.

Escribe Antonio Piñero Escribí en la postal anterior que hoy mencionaría en el primer caso conocido de un hombre al que se ofreció honores divinos. Tengo todo este material recogido gracias a la tarea previa de Hans Josef Klauck, Die religiöse Umwelt des Urchristentums. Bd. I y II (“El entorno religioso del cristianismo primitivo): Stadt- und Hausreligion, Mysterienkulte, Volksglaube (Studienbücher Theologie IX/1), Stuttgart: Kohlhammer, 1995 /1996, Como se ve por la foto fue un general fue un general espartano o (o lacedemonio) que otorgó el beneficio de la paz a los atenienses y espartanos y con ellos a toda la Hélade (Grecia). Lo sabemos por un fragmento del historiador Duris que escribió una historia especial de la isla de Samos: ‘Pues él fue el primer griego al que las ciudades levantaron altares y ofrecieron sacrificios como a un dios, el primero también al que se le ofrecieron himnos. El comienzo de uno de ellos reza así: ‘Al mariscal de la sagrada Hélade, que vino de la anchurosa Esparta, queremos cantar solemnemente: Oh, Oh Peán…’ (invocación, pues, como a Apolo (FGH = Fragmentos de los Historiadores griegos 76 F 71 = texto en Plutarco, Vida de Lisandro 18,3). Los samios decretaron también que las fiestas en honor de Hera, (que se llamaban “Heraia”), y que fueron denominadas en adelante Lisandreía. Las fiestas consistían en consagrar altares, presentar ofrendas y cantar peanes son honores que se reservan a los dioses olímpicos. La expresión de piedad de los samios se debe ‘a su agradecimiento personal hacia el que les ha restituido su patria, soberanía y hacienda’ (escribe Christian Habicht) = una reacción ante la salvación y ayuda. Se trata de unos honores locales. No tenemos noticias de una veneración de Lisandro en el resto de Grecia (por supuesto en Atenas no), ni tampoco de otros caso semejantes en la época. Aquí tenemos el esquema de base de un fenómeno que Habicht ha puesto de relieve en un libro titulado “Deificación de humanos y ciudades griegas”, que abarca desde el 404 hasta el 240 a.C. con muchos ejemplos, allí donde se percibe en medio de gran angustia la ayuda y la salvación, se ve una manifestación de la divinidad. Filipo de Macedonia no llegó a ser divinizado, pero recibió honores que lo situaron cerca de los dioses. Tenemos un par de casos interesantes que nos ilustran para esta época temprana: Antígono I Monóftalmo (“de un solo ojo”) que fue uno de los generales de Alejandro Magno. Como herencia recibió una parte de Asia Menor. Los habitantes de la ciudad de Skepsis (en la Tróade) decretan para él honores divinos en el 311: (Orientis Graeci Inscriptiones Selectae 6,10-34): “Decreto del demos. Puesto que Antígono ha sido el causante de grandes bienes para esta ciudad y para el resto de los griegos, debemos cantar sus alabanzas y felicitarle por lo realizado. La ciudad debe además felicitar a los griegos ya que (gracias a él) son libres, autónomos y en el futuro podrán vivir en libertad. De modo que se honre a Antígono como merecen sus hechos, (se decreta) que se le dedique un recinto sagrado, que se le consagre un altar y se erija una estatua lo más digna posible. Sacrificios, juegos, coronas y el resto de acciones festivas deben ejecutarse anualmente. Antígono debe ser coronado con una corona de oro de un valor de 100 monedas… e igualmente sus hijos Demetrio y Filipo con sendas coronas por un valor de 50 monedas cada uno…” Es verdad que esta inscripción no trae la frase ‘honrar como a un dios’, pero levantarle altares, estatuas de culto y un recinto sagrado lo colocan en el ámbito de lo supranatural. Otro caso es el de Demetrio Poliorcetes (“Asediador de ciudades; la técnica del asedio se dice en español culto la “poliorcética” hijo de Antígono Monóftalmo). Era un genial general y tenía una brillante personalidad. Este general liberó a Atenas en el 307 a.C. del gobierno tiránico y de la ocupación por parte de los macedonios. En el 304 volvió a visitar la ciudad. El lugar donde se bajó del carro fue declarado sagrado y se erigió allí un altar (Plutarco, Vida de Demetrio 10,4). Más tarde un poeta innominado compuso un himno sacro en su honor (Duris lo recoge también = Fragmentos de los Historiadores griegos 76 F 13): “Los grandes dioses se han acercado (¡una “parusía”! en griego; el mismo vocablo para le venida, la segunda, de Jesús, como juez) amistosamente a nuestra ciudad. Han sido Deméter y Demetrio los que nos han aportado esta hora feliz. Ambos se acercan a los elevados misterios de Perséfone (es Septiembre, fecha de los grandes misterios). Él, con rostro alegre, como compete a un dios, hermoso y sonriente se ha acercado (p. ej., igual que Dioniso). Su rostro es preclaro; sus amigos alrededor de él, y Demetrio ocupando la posición central, como si sus amigos fueran las estrellas y Demetrio el sol (bien metáfora, bien expresión de una veneración al sol y a las estrellas). Te saludamos, oh hijo del poderoso dios Poseidón y de Afrodita (parentesco divino, como luego Alejandro y otros), los otros dioses viven muy aparados, o no tienen oídos, o no existen (increíble escepticismo: ¿era epicúreo el poeta?), o no se preocupan en absoluto de nosotros. A ti, sin embargo, te vemos presente; no en estatua de piedra o de madera (objeto de crítica por parte de los filósofos: veneración supersticiosa), sino vivo. Por ello elevamos a ti nuestras súplicas. En primer lugar, dilecto, procúranos la paz, pues tú eres el Señor (¡Kýrios)! Lucha contra la Esfinge que domina no sólo Tebas, sino toda la Hélade, contra el etolio cuyo asiento está en la roca, que ahora como en tiempos pasados nos roba nuestras gentes y las arrastra (como esclavas). Costumbre etolia es robar lo ajeno y ahora también lo lejano. Castígalos tú mismo, o encuentra un nuevo Edipo que derroque a esa Esfinge de su roca, o que la convierta en piedra misma” (situación política del momento = la liga etolia es muy fuerte y Atenas, en ese momento, débil). Debo insistir en la frase “Los otros dioses viven muy aparados, o no tienen oídos, o no existen…” Los cristianos dirán lo mismo cuando comparen los dioses falsos (de griegos y romanos) con el único Dios y Señor, Jesús. No es extraño, pues, que Alejandro Magno y sus sucesores pudieran aceptar honores divinos, especialmente –como así fue el caso, cuando hubo un escenario apropiado: la derrota del Imperio Persa y Alejandro como sucesor de los emperadores—. Los gobernantes romanos en el Oriente, en época de la República, y luego los emperadores pasaron fácilmente a esa posición. Así pues, la deificación de seres humanos tenía también antecedentes griegos… ¡y más que notables! Me doy cuenta de que el material que tengo es bastante amplio., más de lo que pensaba Así que –para no cansar– sigo el próximo día. Saludos cordiales de Antonio Piñero www.ciudadanojesus.com

Lunes, 13 de Noviembre 2017

Notas

Escribe Antonio Piñero:

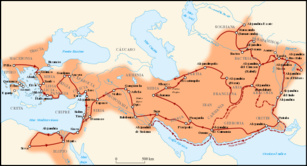

La divinización de seres humanos, el pensar que existen “hombres divinos” está en el fondo del culto al soberano. Y este es un aspecto importantísimo del culto cívico griego y romano, cuyo clímax se alcanzó en la religiosidad de la época helenística. Tema tremendo que afecta al cristianismo de lleno –como he escrito ya– y que fue uno de los motivos de choque frontal entre la religión pagana y el cristianismo, porque la deificación de un ser humano es un precedente y una vía psicológica por la que los cristianos pudieron considerar a un hombre, Jesús de Nazaret, un ser divino. También es importante ya que el culto al soberano es el inicio de una teoría política por la que se rodea más tarde a los monarcas cristianos de un aura divina, que va desde el Medioevo hasta casi la época moderna. Según Jn 19,11 (escena muy probablemente no histórica) dijo Jesús a Poncio Pilato: “Jesús: «No tendrías contra mí ningún poder, si no se te hubiera dado de arriba»”. Por estas razones estimo que puede ser interesante para los amantes de la historia antigua y del cristianismo del primer siglo detenerse en este aspecto de la religión griega que empieza a mostrarse desde tiempos de Alejandro Magno, que fue pronto deificado por la leyenda. El culto al soberano comenzó como una expresión de gratitud a los benefactores (siempre los poderosos) y se transformó luego en expresión de homenaje y de lealtad. Al principio debió de ser un caso de ‘don’ al gobernante (mezcla de zalamería y gratitud), sin aparentemente pedir nada a cambio (sólo indirectamente). Con otras palabras, al principio fue una manifestación de extremo respeto (muy parecido, sin llegar a ser igual) al respeto que se tiene por los dioses, y sin –naturalmente— esperar del soberano ninguna asistencia sobrenatural, tal como se esperaba de los dioses. En esos primeros momentos el sentido religioso de la veneración respetuosa por el soberano (mejor así en los primeros momentos que el sintagma ‘culto al soberano’) servía para dar testimonio de lealtad y para satisfacer la ambición de las familias principales, que se aseguraban el afecto del más poderoso. Sin embargo, como sabemos por testimonios a lo largo de la historia, el bienestar material y político producido por un buen gobierno en época de bonanza puede suscitar en la plebe ignorante un sentimiento casi religioso de gratitud y veneración. Veamos los antecedentes y sus presupuestos El culto al soberano, y en época imperial pagana el culto al emperador reinante, encuentra su razón próxima en la paz, prosperidad y florecimiento general de las provincias orientales del Imperio desde la paz augústea hasta casi el final del siglo II d.C. Pero su transfondo es mucho más antiguo: el Oriente griego había tenido para ello una larga preparación. Aunque los latinos habían honrado desde siempre los manes, es decir, los espíritus, de los antepasados y los genios de los grandes hombres (como si el espíritu de esos altos personajes se uniera con el espíritu de esos dioses o diosecillos tutelares), los romanos habían siempre mantenido clara la distinción entre lo divino y lo humano. Pero los griegos habían difuminado los contornos de esa distinción, y el influjo de lo griego, de la religiosidad griega, se verá en las expresiones del culto al emperador en época imperial, que es la máxima expresión del culto al soberano. Los orígenes de este fenómeno religioso son diversos, pero se han señalado (sobre todo por el autor francés Festugière) tres causas principales: 1. Influencias orientales A. El faraón en Egipto era rey porque era divino, hijo de un dios, de un dios encarnado, el faraón precedente. Su coronación confirmaba a los ojos de todos su divinidad, y al rey se le transfería en ese acto poderes más que humanos que procedían de objetos sagrados. Este carácter divino de los faraones pasó a sus sucesores, los Ptolomeos (Ptolomeo I Lago, general de Alejandro, que le tocó en herencia Egipto), y ciertamente explica su posición respecto a sus súbditos egipcios (la mayoría del país). Egipto, pues, por su influencia sobre Grecia (los griegos tenían una suerte de veneración y admiración por la civilización egipcia), proporciona una fuente importante para el desarrollo del culto al soberano en el mundo griego. B. La “divinidad” de los monarcas asirio-babilonios y la de sus sucesores, los emperadores persas, no es menos cierta aunque con otros matices. En este ámbito, sin embargo, el rey era más una divinidad oficial, una divinidad por razón de oficio. Era propiamente el siervo elegido de los dioses para el ejercicio en la tierra de ciertas funciones divinas. El orden político estaba divinamente dispuesto, y el rey era el lazo necesario entre el pueblo y los poderes divinos. Las insignias del cargo estaban cargadas con los poderes de la realeza, y hacían del recipiendario un sujeto apto para gobernar. El rey tenía el lugar de la divinidad en relación con el pueblo. C. Resultó que diversos rasgos del ceremonial persa de la corte pasaron a los reinos helenísticos y de ahí a las cortes reales griegas. Los seléucidas (descendientes de Seleuco I, general de Alejandro Magno, a quien le tocó en el reparto tras la muerte del general la zona de Siria y el Oriente hasta el Éufrates) siguieron las costumbres de los países sobre los que gobernaban y lo mudaron en ropaje griego (héroes, hijos de dioses y humanas): los seléucidas fueron ‘los hijos de Apolo’. Los atálidas (descendientes de Átalo I) en Pérgamo, Asia Menor, también afirmaron que descendían del dios Dioniso (el Baco latino). Es notable que los primeros testimonios de una manifestación de culto a un soberano provengan de suelo griego, en Asia Menor. Hay que concluir que el concepto de que el rey estaba de algún modo relacionado con la divinidad se derivaba por un lado de las ideas de los países del Próximo Oriente combinadas con ideas griegas en torno a los héroes y la posibilidad de ciertos humanos de pasar al ámbito de lo divino. 2. Influencias griegas El honor tributado por los griegos a los soberanos helenísticos tenía también, como he apuntado, antecedentes griegos. El pensamiento religioso griego vulgar había divinizado a ciertos humanos sobresalientes. Lo que sabemos sobre los “héroes” –hombres de hazañas extraordinarias por lo que después de su muerte son divinizados: pasan normalmente a ser como estrellas del firmamento– muestra que la línea divisoria entre hombres y dioses (concebidos antropomórficamente, a modo de hombres) no era en absoluto infranqueable. Los héroes griegos fueron claramente hombres, aunque la inmensa mayoría de ellos tenían una semilla divina, habían sido engendrados por un dios y una mortal. Por sus hazañas se habían transformado en dioses a causa de los beneficios conferidos a otros, o a causa de sus hazañas extraordinarias. Una segura prueba de divinidad era la potencia para otorgar beneficios a los hombres; por ello el culto a los héroes, y luego a los monarcas, comienza como actos de homenaje por los beneficios recibidos. Esta actitud (con mezcla de motivos religiosos, o quizás fundamentalmente religiosa) abría la posibilidad de tratar a hombres sobresalientes en esta vida como dignos ya de recibir honores (parecidos a) los divinos. Hay que confesar, sin embargo, que debemos esperar hasta el s. I a.C. para ver cómo a un hombre en vida se le designa como “héroe” (Julio César). Los dioses eran considerados por los griegos como el tipo supremo de la excelencia humana (desde Homero, y a la inversa la sociedad aristocrática, la de los héroes, es la contrapartida de la sociedad divina en torno a Zeus). Los dioses eran una aristocracia elevada más bien que otro orden totalmente distinto de cosas. Y además podían unirse a mortales y engendrar humanos. Por otro lado, en la época tampoco se distinguía nítidamente entre honor y homenaje, por un lado, y veneración/culto, por otro. En la tragedia “Las Suplicantes”, Esquilo hace decir a sus personajes: “Debemos rezar y ofrecer sacrificios a los argivos, de modo igual que a los Olímpicos, puesto que aquellos son sin duda nuestros libertadores” (v. 980). Está bien claro: se pueden ofrecer sacrificios a seres humanos por actos de liberación. Por ello el conceder a un ser humano un honor semejante a los de la divinidad no era demasiado para un griego si veía que ese hombre había realizado actos extraordinarios de beneficencia; esos tales debían ser tratados como dioses. Isócrates, en un epinicio dedicado a Filipo de Macedonia, había declarado que si el rey llegara a derrotar a Persia no le quedaba ya nada más que transformarse en dios (es decir, un asunto de status o de rango). Cuando su hijo Alejandro cumplió en toda la línea este viejo sueño griego, el único honor apropiado (en esta línea de pensamiento) era concederle honores iguales a los de un dios. En su Ética a Nicómaco (1145A) Aristóteles, maestro de Alejandro Magno, había señalado ya que gracias a un exceso de areté, “excelencia, virtud, hechos valerosos”, los hombres podían convertirse en dioses. Con estas ideas debemos relacionar la teoría de Evémero de Mesenia (siglo IV a.C.), citada hasta hoy día como una de las explicaciones de los orígenes de la religión, acerca de que los dioses no eran más que hombres que habían recibido honores divinos por sus hazañas (con otras palabras: los dioses son una creación humana, la línea divisoria entre dioses y hombres no es nítida e infranqueable). La máxima griega, “Conócete a ti mismo”, que no significa lo que entiende normalmente la gente, sino “Eres humano. No quieras elevarte a dios” –que estaba inscrita en el frontón del templo de Apolo en Delfos para que todos los griegos meditaran sobre ella– no tiene sentido si no había en el ambiente la posibilidad de que algunos mortales desearon convertirse en dios, o al menos en semidioses. Desde otro ángulo, debemos recordar también la idea griega, desde los seguidores del dios tracio Orfeo, órficos, de que hay algo divino en los humanos. En Platón, y luego en la gnosis, se generaliza: es el alma de los hombres, o al menos en ciertos hombres sobresalientes. El próximo día nos detendremos en el primer caso conocido de un hombre al que se ofreció honores divinos en vida fue Lisandro, el espartano, (en la Guerra del Peloponeso, el general que dio la puntilla a Atenas, hacia el 404 a.C.), ya, pues, ¡en el siglo V antes de Cristo! Concluiremos el próximo día. Saludos cordiales de Antonio Piñero www.ciudadanojesus.com

Viernes, 10 de Noviembre 2017

Notas

Escribe Antonio Piñero

Termino hoy de comentar el artículo del Prof. S. Perea, del libro de la editorial Signifer, “Ideología y Religión en el mundo romano” (véase “Índice” del libro en el nº 928 del 28-10-17) sobre inscripciones que alaban a Augusto como benefactor, protector, aportador de la paz universal. Hay al final del artículo unos párrafos del Dr. Perea que vienen como anillo al dedo para comparar la política de Augusto sobre él mismo como hombre-dios, la “preparación evangélica” que eso suponía para la futura expansión del cristianismo y para la subsiguiente guerra política religiosa entre dos religiones: ese mismo cristianismo y el culto al soberano incardinado dentro de la religión grecorromana general que pugnaban por el reconocimiento: no hay dos señores y dos hombres que son dios, sino solo uno, y ese es Jesús… sostenían los cristianos: ¡en absoluto el emperador! “Augusto, haciendo política ―en realidad política religiosa o religión politizada― había jugado la baza irracional de los sentimientos de afecto hacia su persona, vehiculados a través de las muestras públicas y ceremoniales. La clave del éxito fue haber perpetuado siempre el recuerdo de la amenaza en que se encontraba la República tras la muerte de César (año 44) y la batalla de Actium (año 31). »Vencidos los enemigos, por él mismo, y desde el principio, Octavio-Augusto se exhibe como Salvador. Y al mismo tiempo que se perpetúa el recuerdo del peligro de antaño, se insiste en los beneficios de la paz de hogaño. Es un estado de solaz prosperidad y estabilidad política que Winstrand denomina «felicitas imperatoria», que en el caso de Augusto no está exenta de cierto carácter «mesiánico» en el sentido político que apunta este autor. Augusto sembró la idea política ―expresada y difundida a través de la literatura, del arte y de la religión― de que «solo alguien con cualidades superiores a las de un mero hombre» es capaz de tal hazaña”. Cita aquí el Dr. Perea a Bringmann, K., Augusto, Herder, Barcelona, 2008, p. 232: «El régimen de Augusto orientado a la implantación del derecho y la justicia encontraba más adhesiones de lo que permite suponer [...] La gratitud al «salvador de la humanidad» tuvo su plasmación, según el uso de la Antigüedad, en un torrente de homenajes. Su punto culminante lo encontró en el llamado culto al Emperador. Éste hundía sus raíces en la idea extendida en el Oriente helenístico de que en una actuación beneficiosa que excediera el rasero humano corriente se ponía de manifiesto una fuerza sobrehumana, divina. Con esa clase de culto habían sido venerados los reyes helénicos, y desde que Roma accedió al papel de poder universal, en el Oriente conoció culto divino no sólo dicho poder, sino también sus representantes». 46 Sobre el culto a los reyes en las monarquías helenísticas como fundamento político del culto imperial romano, Continúa Perea: “Esta idea seminal heroica está ya claramente expresada en la Eneida de Virgilio. Solo cabía dejar que la semilla fructificase, y que se multiplicara para luego recoger la cosecha. Por otro lado, la idea de un «superhombre» (muchos siglos antes de ser formulada filosóficamente por Nietzsche), o de un hombre carismático, ya existía en la esfera religiosa en las monarquías helenísticas, asociando la realeza a la divinidad. »De ahí que, con toda naturalidad, en Asia, las ciudades y sus magistrados no muestren rubor alguno al considerar oficialmente a Augusto como Dios viviente ―las inscripciones que hemos visto son documentos oficiales―, pero lo mismo puede decirse de los votos privados que exhiben si cabe aún más piedad. Ningún humano podía aspirar a algo más sublime; a ser Dios y, aún más, un dios que se jacta, gozoso, de haber traído al mundo entero la Paz. Conscientemente o no, Augusto había hecho realidad la utopía escrita por Cicerón en el Sueño de Escipión”. El próximo día complementaré un tanto las ideas básicas del culto al emperador y veré cómo esa idea estaba plenamente arraigada en el mundo griego desde hacía al menos cuatro siglos…., por tanto muy dentro del espíritu de muchas gentes. Saludos cordiales de Antonio Piñero www.ciudadanojesus.com

Miércoles, 8 de Noviembre 2017

Notas

Escribe Antonio Piñero

Sigo con el artículo de Sabino Perea, del libro de Signifer, “Ideología y Religión en el mundo romano” sobre inscripciones que alaban a Augusto como benefactor, protector, aportador dela paz universal. El siguiente texto interesante es una inscripción de Halicarnaso, la actual Bodrum (turco por Petrum, porque había allí una capilla dedicada a san Pedro). Dice así: (líneas 2-14) La naturaleza eterna e inmortal del universo ha perfeccionado sus inmensos beneficios a la humanidad otorgándonos un beneficio supremo para nuestra felicidad y bienestar: César Augusto, Padre de su propia Patria, la divina Roma, Zeus Paterno y Salvador de toda la raza humana, en quien la Providencia no sólo ha cumplido, sino que ha sobrepasado las plegarias de todos los hombres. Mar y tierra están en paz, las ciudades florecen bajo el imperio de la ley en mutua armonía y prosperidad. Todos están en la cumbre de la fortuna y abundan en riquezas. La humanidad entera está llena de alegres esperanzas para el futuro y contenta por el presente: Por ello, [es conveniente honrar al dios] con juegos públicos y con estatuas, con sacrificios e himnos. El texto siguiente es de la ciudad de Mira, situada en una bahía al sur de la antigua Licia y dice así: Al dios Augusto, hijo del dios César, imperator de la tierra y del mar, benefactor y salvador de absolutamente todo el mundo, el pueblo de Myra. Comenta el Dr. Perea: «Los textos epigráficos de Asia proclaman la divinidad de Augusto sin ambages. Y se dirigen a él no con el frío formulismo epigráfico de las inscripciones del Occidente romano, sino con la exuberante verbosidad de la literatura laudatoria griega, estableciendo mediantes las palabras ―y los hechos, las leyes― unοs juramentοs sagrados de fidelidad a la persona del príncipe-dios. Es un concepto que no debe de extrañarnos, pues lo encontramos también en la poesía. O si no, veamos el juramento que hace el poeta Ovidio dirigiéndose al princeps, desde el exilio, en Tristias II, 53-60: »Juro por el mar, por las tierras, por las divinidades de los tres mundos, por ti, dios protector y visible (per mare, per terras, per tertia numina iuro, per te praesentem conspicuumque deum), que mi ánimo ha sido siempre favorable a ti, el más grande de los hombres, y que con mi mente, que es con lo único que pude, fui siempre tuyo. Yo he deseado que tu ingreso en los astros celestes fuera tardío y formé una mínima parte de la muchedumbre que hacía esta misma súplica; por ti ofrecí piadosamente incienso y, formando un todo con los demás, yo mismo también secundé los votos públicos con los míos. »Las palabras de Ovidio en este fragmento, puesto en primera persona son impresionantes: tras un juramento, le muestra respeto, sumisión («fui siempre tuyo», asegura) y devoción, pues hace ofrendas y secunda votos públicos en honor del emperador. Esta idea de la sumisión al hombre divinizado se percibe todavía más rotundamente en un texto de Gangra, antigua Neapolis, en Paflagonia. La inscripción, verdaderamente excepcional, transmite la prestación de un juramento, mezcla de la fórmula de juramento civil helenístico y el sacramentum militar romano occidental. A los españoles el texto siguiente nos recordará la práctica de la devotio impropiamente llamada «ibérica». El documento se data el 6 de marzo (ἔτους τρίτου, π[ροτέραι] νωνῶν Μαρτίων) del año 6 a.C., «siendo Augusto, hijo del divinizado César, cónsul por XII vez (Αὐτοκράτορος Καίσ[αρος] θεοῦ υἱοῦ Σεβαστοῦ ὑπατεύ[σαντος τὸ] δωδέκατον)». Dice así: Juro por Zeus, por la Tierra, por el Sol, por todos los dioses y las diosas y también por el mismo Augusto, que durante toda mi vida seré leal a César Augusto, a sus hijos y descendientes de palabra, de obra y de sentimiento, porque consideraré mis amigos a los que él considere amigos, y enemigos míos a los que él considere enemigos; y que por su causa no ahorraré ni mi integridad corporal ni mi vida ni mi fortuna ni mis hijos, sino que, para cumplir las obligaciones sobre ellos recaídas, asumiré sobre mí cualquier peligro; y que si yo advirtiera u oyera que contra él se dice, planea o hace algo, lo denunciaré y me convertiré en enemigo del que tal dice, planea o hace; y que a aquellos que se consideren enemigos suyos los perseguiré y castigaré por tierra y mar con armas y espada. Y si yo hago algo que vaya contra este juramento o no esté de acuerdo con las obligaciones que de él derivan, pido la ruina y la aniquilación plena para mi persona, calamidad para mi integridad corporal y la de toda mi familia hasta el día de mi muerte y la de mis hijos, y que ni el mar ni la tierra acojan los cuerpos de los míos ni de mis descendientes ni les den sus frutos. «Esta conducta de reverencia hacia el emperador divino se hace a nivel privado (texto de Gangra) y también a nivel público (político)». Creo que sobra casi todo comentario. Un hombre considerado dios. Una atmósfera espiritual preparada para recibir la predicación de Pablo. Y en Egipto pasaba igual: lo que se proclamaba del monarca, el faraón, como encarnación de Horus en la tierra (el faraón es humano y divino a la vez), y el pueblo seguía teniendo presente en época de la conquista romana, con Julio César, fue aplicado sin más a Jesús como Cristo. Sólo había que cambiar el nombre de faraón – rey y sustituirlo por el de Jesús, Cristo. Es de agradecer al Dr. Perea el que nos recuerde estos textos impresionantes que son inmediatamente anteriores a la era cristiana. Concluiremos enseguida. Saludos cordiales de Antonio Piñero Www.ciudadanojesus.com

Lunes, 6 de Noviembre 2017

Notas

Escribe Antonio Piñero

Estamos comentando el artículo del Dr. Sabino Perea, “«Dios manifestado en la tierra, salvador del género humano y del universo entero». Encomios de Augusto en Priene, Halikarnassos y Myra”, en “Ideología y religión en el mundo romano”, Actas del XIV Coloquio de la “Asociación Interdisciplinar de estudios romano”, celebrado en la Universidad Complutense de Madrid los días 23-25 de noviembre de 2016. ISBN: 978-84-16202-15-7, pp. 149-174. La serie en la que está incluido el libro lleva por nombre “Monografías y Estudios de la Antigüedad Griega y Romana”. Escribe Sabino Perea muy oportunamente a propósito de las inscripciones que leímos el día pasado: «Quiero subrayar la importancia que tienen las inscripciones, pues se hacen en vida del propio emperador y con su conocimiento y consentimiento. Particularmente me merecen menos credibilidad los mitos creados a posteriori ―en un momento incierto― y reunidos o contados por las fuentes literarias «históricas», como son Suetonio o Casio Dión, ambos muy aficionados a intercalar en sus relatos prodigios, coincidencias astrológicas y omina. »Así, y por centrarnos en el natalicio de Augusto, se decía que Apolo llegó al seno de su madre, Atia tomando la forma de serpiente. Una concepción prodigiosa similar atribuye la leyenda a Olimpia, la madre de Alejandro. Suetonio indica que, su nacimiento, los ojos de Octavio «eran claros y brillantes e incluso quería que todo el mundo creyese que poseían como una especie de fuerza divina, y le gustaba que las personas a las que miraba fijamente bajasen los ojos como deslumbrados por el resplandor del sol». »Varias historias asocian a Augusto con el dios-sol, una asociación familiar para el gobernante universal y apropiado para quien aseguraba ser hijo de Apolo. Esa mirada divina se ha equiparado a la potencia de la mirada del águila, que es el heraldo del Júpiter, y símbolo de la realeza. Antes de su nacimiento se dijo que su madre había soñado que el fruto de su vientre era llevado al cielo y se extendió por toda la tierra y del cielo. En el mismo período se le atribuye a su padre un sueño de que el esplendor de los rayos del sol resplandecía alrededor del cuerpo de su esposa. »El gran astrólogo romano de la época, el senador Nigidio Fígulo, habría dicho al padre de Augusto el día de su nacimiento que su hijo gobernaría el mundo. Un astrólogo de Apolonia, aunque ignorante de su identidad, se habría rendido ante Augusto cuando se enteró de la hora de su nacimiento. Suetonio indica que «nació poco antes del amanecer», paulo ante solis exortum (Suet. Aug. 5), como indicando que su nacimiento trajo la luz al mundo, y que «el primer suelo que tocó el recién nacido fue consagrado», aedituum soli, quod primum Divus Augustus nascens [...] consecraretur (Suet. Aug. 5). También se refiere al horóscopo del neonato y al destino que los cielos le prometen. Desde el año 27 se le dio gran importancia a Capricornio, el signo de su concepción y la hora de su nacimiento coincidentes con la de Rómulo. A esto hay que añadir los sueños de Catulo y Cicerón, mostrando el destino que Júpiter había reservado a Augusto, y con señales de las águilas, señuelos del favor con que el recién nacido gozaba en el cielo. »Estas noticias se complementan con los augurios que él mismo relató en sus memorias (los doce buitres que saludaron su llegada para su primer consulado y el cometa que apareció en sus juegos) prodigios que muchos explicaron como una predicción del destino del hijo de César. Suetonio recoge otra historia atribuida a un liberto sirio de Augusto que habla de una matanza de inocentes, episodio que también contaría Mateo (2. 116-18) relacionándola con el nacimiento de un niño nacido en Belén de Palestina en época de Augusto. »Pero lo más importante, como indicamos, es que al tiempo que relatos circulaban, se le rendían realmente y espontáneamente honores a Augusto inspirados por la verdadera fe en sus cualidades divinas. De hecho, era un auténtico libertador que había traído paz y abundancia donde antes había guerra y desolación. Como tal, fue honrado con homenajes, principalmente en Oriente, donde los honores divinos eran tradicionales, pero también en Roma, donde había llegado una gran cantidad de gente procedente de Grecia y de Oriente, que poco a poco, por la mezcla de población, fue matizando (aunque todavía sin llegar a descomponer) la religión romana tradicional de raíz itálica. »El texto, como hemos visto, insiste en el concepto de la paz augústea, y creo que no se ha advertido un hecho importante en relación con este hecho: la consagración en Roma, el 30 de enero del año 9 del Ara Pacis, símbolo culmen del ideario augústeo de paz, prosperidad y justicia, que es justamente lo que se proclama en los textos epigráficos que tratamos aquí. Es decir, que desde el momento de los inicios de las obras del altar de la Paz en Roma y el momento de su consagración ya se había tomado en Roma la decisión de difundir por todas las provincias del Imperio la idea motriz de la Paz Augusta». Casi sobra cualquier palabra de comentario a este texto importante. Sirve de maravilla para quien quiera comprender dos cosas: 1. El ambiente estaba totalmente preparado para que un predicador como Pablo, y sobre todo sus seguidores, sembraran por doquier la idea de que desde Oriente (Ex Oriente lux!!!) venía un hombre-Dios, cuyo nombre era “Dios salva”, Jesús, que era en realidad el esperado. El traía la verdadera paz y la salvación. La expansión del cristianismo tenía una base sociológica-religiosa sólida y bien preparada. Nadie tenía dificultad alguna en aceptar la idea de un hombre que era un dios a la vez. 2. Dado lo que hemos leído, se explica igualmente bien cómo desde el principio los cristianos se opusieron radicalmente al culto al emperador. No hay más que un solo Dios y un solo Señor (1 Corintios 8, 6)… y ese es Jesús de Nazaret…; y a la vez cómo las gentes ilustradas en el Imperio se reían de este propósito: “De Nazaret puede salir algo bueno?” (Jn 1,46). La mayoría de los mártires murieron por este motivo. Saludos cordiales de Antonio Piñero www.ciudadanojesus.com

Sábado, 4 de Noviembre 2017

Notas

Escribe Antonio Piñero

En primer lugar debo cantar la palinodia: movido por las prisas, no caí en la cuenta de poner los nombres de los dos responsables del esclarecedor artículo que comenté en la postal pasada acerca de la estimación correcta de la figura de Marción en la iglesia cristiana antigua. Corrijo el error: los autores son Raúl Villegas Marín y Carles Lillo Botella. El primero es doctor en Historia Antigua de la Universidad de Barcelona y el segundo es doctorando de la Universidad de Alicante. Honor, pues, a quien se debe. Y ahora –a propósito del artículo del Dr. Sabino Perea Yébenes, de la Universidad de Murcia, “«Dios manifestado en la tierra, salvador del género humano y del universo entero». Encomios de Augusto en Priene, Halikarnassos y Myra”, y que corresponde al libro “Ideología y Religión en el Mundo Romano” (Signifer Libros, Salamanca-Madrid 2017, 149-174– inicio el tema de la postal de hoy que me parece interesantísimo: cómo en el siglo I, el ambiente grecorromano, que fue donde se expandió la semilla del cristianismo paulino –entre ex paganos cuya mayoría eran buenos conocedores del judaísmo por frecuentar las sinagogas y admiradores del sistema religioso judío, o bien entre adeptos de los cultos de misterio– era absoluto propicio para que la expresión “hijo de Dios”, utilizada en el judaísmo ancestral para enfatizar precisamente que el rey (mesiánico) era un ser humano normal, se convertía en una auténtica divinidad. Texto clave en la Biblia hebrea es el salmo de entronización del rey, al que se promete la ayuda del poderoso brazo de Yahvé en el momento de su ascensión al trono: “¿Por qué se agitan las naciones, y los pueblos mascullan planes vanos? 2 Se yerguen los reyes de la tierra, los caudillos conspiran aliados contra Yahveh y contra su Ungido: 3 «¡Rompamos sus coyundas, sacudámonos su yugo!» 4 El que se sienta en los cielos se sonríe, Yahveh se burla de ellos. 5 Luego en su cólera les habla, en su furor los aterra: 6 «Ya tengo yo consagrado a mi rey en Sión mi monte santo.» 7 Voy a anunciar el decreto de Yahveh: El me ha dicho: «Tú eres mi hijo; yo te he engendrado hoy. 8 Pídeme, y te daré en herencia las naciones, en propiedad los confines de la tierra. 9 Con cetro de hierro, los quebrantarás, los quebrarás como vaso de alfarero.» 10 Y ahora, reyes, comprended, corregíos, jueces de la tierra. 11 Servid a Yahveh con temor, 12 con temblor besad sus pies; no se irrite y perezcáis en el camino, pues su cólera se inflama de repente. ¡Venturosos los que a él se acogen! Este salmo está en el origen profundo del mesianismo de Israel que se desarrollará plenamente muy tarde, en torno al siglo II a. C. Obsérvese el v. 7 “Tú eres mi hijo; yo te he engendrado hoy”, es decir, hoy, el día del ascenso al trono –dice Yahvé– te he adoptado como hijo. Sigues siendo un humano, pero especial. Y ahora compárese con este decreto (muy conocido ciertamente; yo mismo lo doy a conocer en la “Guía para entender el Nuevo Testamento”, pero que ahora voy a ofrecer con mucha mayor extensión) de la ciudad de Priene, en un día y mes impreciso, pero del año 9 a. C.: Decreto de los ciudadanos griegos de Asia, a propuesta del archisacerdote (archiereus)Apolonio, hijo de Menófilo de Aizanoi. Dado que la Providencia divina (πρόνοια) que rige nuestras vidas, manifestando buena disposición y generosidad, ha ejecutado 5 un plan perfecto para la vida al enviarnos a Augusto, ha colmado las expectativas beneficiosas de los hombres virtuosos, presentándose como un salvador para nosotros, acabando definitivamente la guerra y restableciendo el orden de todas las cosas; César, con su epifanía, ha sobrepasado las esperanzas de todos los que había recibido antes esta buena nueva (εὐανγέλια πάντων ὑπερέθηκεν), no solo superando con sus actos benéficos 10 las acciones de sus predecesores, sino también poniendo muy alto el listón para poder superarlos. Para el cosmos, el día natalicio del dios ha dado inicio a una serie de buenas nuevas anunciadas por él mismo (ἤρξεν δὲ τῶι κόσμωι τῶν δι’ αὐτὸν εὐανγελί[ων ἡ γενέθλιος ἡμέ]ρα τοῦ θεοῦ). Obsérvese cómo a Octaviano Augusto se lo denomina “salvador” (línea 6), porque ha concedido la paz; su aparición es una “epifanía” (línea 8); otro gran beneficio es la restauración del orden de las cosas (el buen funcionamiento de la naturaleza), lo cual es una buena nueva (“evangelio”, pero en plural). Es este culto al soberano un aspecto importantísimo del culto cívico, cuyo clímax se alcanzó en la religiosidad de la época helenística. Aparte de raro para la mentalidad de hoy (ofrecer honores divinos a un rey parece extraordinariamente extraño a una mentalidad contemporánea), este tema es importante cuando se considera desde una perspectiva cristiana porque su derivación, el culto al Emperador, fue uno de los motivos de choque frontal entre la religión pagana y el cristianismo, y en segundo lugar porque en este culto al soberano (la deificación de un ser humano) se ha visto un precedente y una vía psicológica por la que los cristianos pudieron considerar a un hombre, Jesús de Nazaret, un ser divino. El vocabulario del culto al soberano pasa de lleno a los Evangelios cristianos. El comienzo del Evangelio de Marcos dice: “Comienzo del evangelio de Jesús, mesías, hijo de Dios” (añadido de algunos manuscritos, pues en los mejores no está y el texto griego de Nestle-Aland 28 lo imprime entre corchetes, como lectura dudosa). El decreto de la ciudad de Priene, que acabamos de transcribir es la respuesta a una orden (griego diátagma, “disposición”) del procónsul de Asia Fabio Máximo que dice así: [...] Paulo Fabio Máximo, procónsul, dice: de nuestros antepasados (?) hemos recibido [---] la buena voluntad de los dioses, y [de todo], lo más interesante y más beneficioso es el día natal del muy divino César, que debemos mirar justamente como el principio de todos los bienes, a saber, no el orden de la naturaleza, sino el de la utilidad, pues ni 5 siquiera una plegaria habría podido restablecer una situación sin esperanza y precipitarse al infortunio, ni dar una segunda naturaleza a un mundo dispuesto a ser destruido, si para la prosperidad de todos César no hubiera nacido. Por tanto, es de buena justicia que los hombres hagan coincidir el comienzo de su existencia con la época en la que han dejado de sufrir recibiendo la vida; así pues, para obtener auspicios favorables, ya sea a título 10 particular cuando se trate de personas solas, ya sea en público cuando conciernan a todos, ningún día puede ser considerado más apropiado; en consecuencia, en las ciudades de Asia, las entradas a su cargo de los magistrados coincidirán con el primer día del nuevo año, momento que, sin duda por mandato de los dioses, deseosos de honrar a nuestro príncipe, corresponde al día de su nacimiento; y, puesto que es difícil volver a tener en 15 cuenta cada una de sus muchas grandes obras benéficas en la misma medida y establecer para cada una de ellas una forma de agradecimiento, pensamos que un modo de compensarlas es que, con gran alegría, todos los hombres celebren su natalicio en el momento en que (él / ellos) inicien sus magistraturas; me parece adecuado que el día primer día de Año Nuevo sea para todos los Estados el natalicio del muy divino César, y que en ese día, 20 el noveno antes de las calendas del mes de octubre (23 septiembre), todos los hombres entren en la función pública, con el fin de que de una manera aún más extraordinaria ese día pueda ser honrado al iniciar su ocupación sin que tenga que haber un acto religioso y que (él / ellos) puedan ser reconocidos por todos. Obsérvese la divinización de Augusto: es un hombre pero a la vez es divino: líneas 3 y 4: “muy divino César, que debemos mirar justamente como el principio de todos los bienes”. El apelativo “muy divino” aparece de nuevo en la línea 19. Pero aquí no hay adopción, sino el fenómeno de una divinización pura y dura Y ahora el comentario del autor del artículo, el Dr. Perea, que me parece esclarecedor: “El fenómeno del culto imperial en Roma tiene origen en la figura de Julio César. Este recibió honores divinos en Grecia, Asia e Italia, como certifican un buen número de inscripciones1, y esta divinización quedó reforzada tras su asesinato. Su sucesor, Octavio, inmediatamente pone el énfasis, en su discurso político-religioso, en su filiación divina con la fórmula oficial Caesar Divi filius (César hijo de Dios). Acabado el periodo revolucionario, tras la batalla de Actium (año 31 a. C.), y asumidos todos los poderes ya como Augusto en enero del año 27, la idea queda definitivamente consolidada. Durante la larga vida de Augusto este recibió honores divinos, como bien sabemos por los textos literarios y especialmente por la epigrafía. ”La frecuencia de textos en Occidente, en latín, es grande ―se concentran sobre todo en Italia, y en menor medida en Galia, Hispania y África― pero la cifra se multiplica casi por diez en las inscripciones griegas de las ciudades del oriente romano, donde este fenómeno político-religioso se expresa sin tapujos. A nivel oficial, las ciudades de Asia Menor honran a Augusto como Dios Augusto, Θεὸς Σεβαστὸς. Expresiones de este tipo seguramente le parecerían excesivas al propio emperador, pero este respetaba la voluntad y la costumbre secular de las ciudades griegas que en época helenística habían reconocido públicamente la divinidad de sus reyes. Augusto, en este aspecto, dejó que se le rindieran honores divinos como un βασιλεύς helenístico, como un διάδοχος Ἀλεξάνδρου. La actitud aparentemente inocente por parte del emperador, no era tal, sino que formaba parte de un pensamiento político meditado ―una ideología o construcción religiosa del poder― que tenía como finalidad aumentar el prestigio de su persona a la cabeza del Estado, robusteciendo su poder político y religioso en las ciudades grecófonas. ”La mentalidad griega y su extraordinaria lengua, más rica que la latina en todas sus expresiones literarias, adornan los elogios oficiales dispensados a Augusto con epítetos y frases que rozan la poesía y la himnología sagrada. Es lo que Tácito considera, para tiempos algo posteriores, característico de la adulatio graeca. Aquí reunimos varios textos epigráficos excepcionales que ilustran muy bien la idea de cómo en Asia Augusto es considerado un praesens et conspicuus deus (dios presente y conspicuo), como lo denomina Ovidio (Trist. II, 54), siendo de particular interés la consideración de que tal condición de dios la adquirió en el mismo momento de su nacimiento, es decir, que es un θεὸς Ἐπιφανὴς, «un dios manifestado en la tierra», cuya divinidad impregna el universo entero” (pp. 149-150). Continuaremos comentando este artículo más que interesante el próximo día. Saludos cordiales de Antonio Piñero www.ciudadanojesus.com

Jueves, 2 de Noviembre 2017

Notas

Escribe Antonio Piñero

El título de la presente postal corresponde al segundo artículo de la Actas del Coloquio sobre “Ideología y religión en el mundo romano”, cuyos editores son Gonzalo Bravo y Raúl González Salinero (noviembre 2016), publicado por Signifer Libros, del que me hecho eco en las dos postales anteriores. La tesis del artículo corresponde también al título. Marción tuvo una función importantísima dentro del cristianismo primitivo (urbano, mediterráneo; con ciudades bien comunicada de abril a septiembre por vía marítima) para definir no solo lo que iba a ser en el futuro la esencia ideológica de la religión cristiana, y la delimitación de su canon o lista de Escrituras, a imitación probablemente de lo que hizo Marción, sino su constitución como “pueblo” dentro de otros pueblos del Imperio Romano. Y al constituirse como tal, el cristianismo podía defenderse como religión lícita de un pueblo bien constituido, de igual manera que los griegos de Egipto –que adoraban a animales como representaciones de una divinidad muy superior– aspiraban a ser reconocidos como religión lícita en el Imperio, y no ser perseguidos de ningún modo. ¿Quién era Marción y cuál es el núcleo de su ideología religiosa? Respondo a esta cuestión con notas de mi obra “Cristianismos derrotados” (Edaf, Madrid 2009): 1. Los comienzos del sistema religioso de Marción se enraízan en una angustiosa consideración de la maldad del mundo y del estado pecaminoso del ser humano, lo que le lleva a preguntarse por el origen del mal y del pecado. El firme convencimiento de que la divinidad suprema ha de ser esencialmente buena le condujo a pensar que el origen del mal estaba no en un Dios supremo, sino en el Poder divino creador de este mundo tan perverso, quien quiera que fuese. La respuesta a quién había sido ese creador lo tenía Marción en la Biblia hebrea: Yahvé, el dios del Antiguo Testamento, a quien se podría denominar también Demiurgo, utilizando la terminología platónica para el hacedor de este mundo material. Marción defendió una idea simple: Yahvé era un ser perverso. La fe incondicional de Marción en el testimonio del apóstol Pablo, que en sus cartas –consideradas en muchos lugares como dotadas de gran autoridad e inspiradas por Dios predicaba, según él y en la idea de su tiempo– la oposición radical entre la ley de Moisés y el Evangelio de Jesucristo, le confirmó en esta idea: el autor de esa Ley imposible de cumplir era también Yahvé…, ley malvada por tanto. 2. Marción estableció así que necesariamente hay dos dioses, dos principios: un Dios trascendente, superior, extraño a este universo, que no es creación suya, un Dios bueno, inefable, etc.…, y otro dios creador de este mundo, necio –porque ignora que sobre él hay otro Dios, el Trascendente- y perverso. Estos dos poderes habrían existido desde siempre, aunque desiguales en poder (la investigación moderna duda al respecto, aunque es probable que así fuera para Marción). La creación del universo y del hombre en cuanto ser material, “carnal”, era obra de Yahvé, como dice la Biblia. 3. El universo, ser humano incluido, es una entidad totalmente corrupta. Movido por esa compasión, y de una manera absolutamente gratuita y sin motivo externo, por bondad pura, ese Dios Supremo envía un Salvador. Este salvador es el Hijo del Dios bueno y extraño al mundo, el Cristo, que se entregará libremente en pro de los hombres para ser víctima de la ira y crueldad del dios creador que lo levará hasta a cruz. Ahora bien, como el Dios supremo es único, su Hijo no es más que un modo de comunicación hacia fuera de Sí mismo; es una mera revelación de sí mismo. En realidad no hay diferencia entre el Padre y el Hijo; ambos forman un Dios único. La proyección hacia fuera de la divinidad es un mero modo, como la otra mejilla de un mismo rostro (modalismo). 4. La salvación que trae este Redentor consiste, por un lado, en sufrir voluntariamente la muerte a manos de los esbirros del dios creador, su enemigo, pues esta muerte es un auténtico “rescate” de la humanidad de manos de ese Creador. En el sistema de Marción no se explica bien tampoco cómo es posible que un Redentor que tiene sólo un cuerpo solo aparente (no pudo haber asumido nada malo, material, procedente del Demiurgo) pueda sufrir verdadera muerte y que este acto tenga valor de “rescate” de los humanos. Pero Marción lo afirma, probablemente porque para él es materia de fe, debido a la revelación concedida por el Dios trascendente a Pablo. 5. La vida en la tierra de los que reciban esa revelación del Dios bondadoso con corazón sincero ha de ser total y estrictamente ascética: éstos han de liberarse de todo pecado -que consiste en someterse internamente a la atracción seductora de la Ley aunque luego la transgredan-, y han de renunciar a todos los placeres de la materia; está incluso prohibido casarse y engendrar nuevos seres porque éstos se hallan –por culpa del cuerpo- bajo el poder del Creador malo, de su Ley y del pecado. El que recibe la revelación debe congregarse en una iglesia cristiana nueva, la marcionita, que tiene en común con la Iglesia mayoritaria el uso de los sacramentos: bautismo/unción, eucaristía…, pero que son entendidos de un modo simbólico. Por ejemplo: ¿cómo se puede participar de una eucaristía que entiende al pie de la letra lo de comer la carne del Salvador y beber su sangre? Eso es imposible, porque el Redentor pertenece a otro “mundo” distinto, que nada tiene que ver con la materia y la “carne”. 6. Marción creía en el juicio final, que habría de ser presidido por el Dios Supremo y Trascendente. En él se salvarían en primer lugar los que hubiesen aceptado la revelación del Redentor en el mundo (las almas solamente, no los cuerpos). Hay la posibilidad de que se salven también las almas de los paganos y las de los malvados del Antiguo Testamento, ya que, naturalmente se habían opuesto al dios creador. Aunque estas almas estaban en el Hades –el “Infierno” provisional–, el Dios Supremo les ofrece la posibilidad de creer en el Redentor tras su resurrección. La felicidad de los salvados será eterna y consistirá esencialmente en disfrutar del ser y del estar en presencia del Dios verdadero. Por el contrario, los fieles al malvado Creador, los judíos en general, y los cristianos que hubiesen creído en el Antiguo Testamento, serán condenados a un fuego eterno. Esto es importante: el antijudaísmo de Marción, que se enraíza –según los autores del artículo– en diversos factores sociales, como desprestigio de los judíos después de haberse levantado contra el Imperio en tres ocasiones (1ª Guerra Judía: 66-70; Gran Levantamiento judío en Libia y las islas como Chipre, en tiempos de Trajano (114-116); 2ª Guerra judía: Tiempo de Adriano: 132-125: derrota total y eliminación del estado judío hasta 1948), ofrecía un gran impedimento a la Gran Iglesia, que necesitaba –por el retraso de la segunda venida de Jesús como juez final (la parusía)– hacerse un “pueblo” (éthnos en griego; de ahí, “étnico”, por ejemplo). Solo como “pueblo” y muy antiguo, podría poseer el Cristo uno de los requisitos de legitimación que exigían los pensadores de esa época (siglo II d. C.). Para aceptar que una religión nueva, como el cristianismo, pudiera tener verosimilitudes de ser verdadera, debía ser antigua; sus doctrinas tenían que haber sido confirmadas también por los siglos; sus profetas, legisladores y maestros tenían que haber actuado hacía siglos y haber recibido ese refrendo de superar el paso del tiempo… y con todo esto, la divinidad que proclamaban. Pues bien, una Iglesia cristiana a la que Marción privaba de todo el Antiguo Testamento –rechazado como obra de Yahvé el Demiurgo malo– se presentaba como una revelación nueva, totalmente novedosa, hecha por Dios a Pablo. Esa religión, por tanto, era de ayer; no valía; no era legítima: ¡demasiado joven y sin confirmar por el paso de los años. Por este motivo, la Iglesia rechazó a Marción y toda su doctrina. Gracias a la aceptación de todo el Antiguo Testamento (al que interpretaban simbólicamente sobre todo como profecías del Mesías y como un antecedente a la revelación de Jesús), la Gran Iglesia cristiana hacía que el gran legislador Moisés fuera un “precristiano” de hacía muchos siglos. Lo mismo los grandes profetas y los maestros de sabiduría: todos apuntaban al cristianismo desde un pasado largo y preclaro. Este cristianismo, por tanto, tenía una antigüedad histórica y doctrinal no solo antigua en sí, sino incluso mucho mayor que la de griegos y romanos, quienes habían copiado de Moisés, por ejemplo, todas sus leyes, o al menos el espíritu de esas normas. No había, pues más remedio que rechazar a Marción para que el cristianismo se constituyera en “pueblo”. Los autores del artículo suscriben la tesis de Judith M. Lieu, investigadora británica, autora de un libro estupendo sobre Marción, que algunos consideran casi definitivo (¿?), que lleva el título, Marcion and the Making of an Heretic. God and Scriture in the Second Century, Nueva York 2015. Pero el rechazo de Marción y su posición antijudía no salvó a la Gran Iglesia de que se fuera conformando un antijudaísmo muy potente dentro de ella (comenzado por el Evangelio de Mateo y propulsado por el de Juan) que consideraba solo como verdaderos judíos, a aquellos que hubieran aceptado –al menos implícitamente, como Moisés, los Profetas y los Sabios– a Jesús como mesías. Esos, y solo esos, formaban el “verdadero Israel” (concepto ausente en Pablo y que se afirma en el siglo II) junto con los cristianos… Se difundía así la idea nefasta de que la mayoría de los judíos, increyente, iba a formar la “massa damnanda et damnata”, condenable por siempre. Hasta que se arrepintieran. Esos judíos increyentes en Jesús eran perseguibles y en algún caso exterminables… idea, por otro lado, ya antigua desde tiempos del sacerdote egipcio Manetón, quien compuso ya un libelo antijudío en torno al 260 a. C., si no me equivoco. Se interpreta a Marción incorrectamente si solo se lo considera un simple hereje o mero reformador del cristianismo. Fue, por el contrario, el primero que formó una “iglesia oficial”…, aunque a ojos de los demás… equivocada radicalmente. Y una nota final: los autores como otros muchos utilizan el sintagma “Gran Iglesia” sin precisarlo…, como si todo el mundo supiera de quiénes estaba compuesta. Lo he proclamado ya muchas veces: la Gran iglesia era paulina fundamentalmente, pero una Gran Iglesia que no quería perder sus raíces judías, las “buenas”, una iglesia que aceptaba en su seno a paulinos de segundo grado, judeocristianos, como el autor de Mateo, de Santiago y del Apocalipsis… pero al fin y al cabo paulinos en su interpretación del valor salvífico universal de la muerte y resurrección de Jesús. No hubo ninguna “Gran Iglesia petrina” unificada y unificante en el siglo II. Fue solamente la paulina. Esto de la “Gran Iglesia petrina” es un invento meramente apologético. Saludos cordiales de Antonio Piñero www.ciudadanojesus.com

Martes, 31 de Octubre 2017

Notas

Escribe Antonio Piñero

Como voy a comentar brevemente en las próximas postales algunos de los artículos del volumen publicado de este Coloquio, me ha parecido conveniente ofrecerles el índice completo, de modo que los aficionados a la historia antigua puedan conocer lo que se trató en la Universidad Complutense de Madrid en los días 23-25 de noviembre de 2016. Verán que hay temas muy interesantes. ÍNDICE Gonzalo Bravo y Raúl González Salinero (EDITORES) Introducción ........................................................................................................11 Conferencia inaugural Nicholas de Lange La imagen de Roma en las fuentes rabínicas ......................................................21 Judaísmo y cristianismo Fernando Bermejo Rubio Dios y/o el César: la oposición al tributo a Roma en el judaísmo palestino de época julio-claudia......................................................................... 41 Raúl Villegas Marín y Carles Lillo Botella Ni hereje ni reformador: Marción en la definición de la ortodoxia cristiana prenicena .....................................................................69 Raúl González Salinero Tamquam inter spinas rosam legentes. El discurso antijudío de Ambrosio de Milán en torno a las reliquias de los mártires de Bolonia............. 87 Jorge Cuesta Fernández Ambigüedad e incertidumbre en Chronicorum libri duo (II, 28, 1-29, 5-6) de Sulpicio Severo .................................................................95 Paganos y cristianos Alfonso López Pulido El papel del theîos anér en el mundo religioso y espiritual de los siglos II y III d. C................................................................................... 119 Santiago Castellanos Periculose uera dicuntur. Algunos ejemplos de la evolución ideológica de los obispos de la Galia en el colapso del Imperio romano................................................................................................ 133 Emperadores y culto imperial Sabino Perea Yébenes «Dios manifestado en la tierra, salvador del género humano y del universo entero». Encomios de Augusto en Priene, Halikarnassos y Myra............................................................................................................... 149 Mercedes López Pérez La idea del culto imperial en la poesía de Honesto de Corinto........................ 175 Gonzalo Bravo ¿Abdican los dioses? El «mito» de la primera Tetrarquía (293-307)............... 191 Cultos provinciales Mauricio Pastor Némesis y su culto en los anfiteatros hispanos................................................. 207 Enrique Gozalbes Cravioto Una aproximación a los cultos romanos e indígenas en la Mauretania Tingitana........................................................................................ 243 La religión como legitimación Javier Cabrero y Milagros Moro Ipola Felix y Epaphroditos: la utilización de la Fortuna por Lucio Cornelio Sila como justificación de sus acciones................................... 263 Marta González Herrero Coniugi carissimo cum quo vixit a virginitate. La trascendencia y protección de la virginidad en el mundo romano pagano.............................. 279 José Antonio Magdalena Anda La religión al servicio de la ideología imperial en Galieno (260-268 d. C.)............................................................................... 295 Religión e iconografía al servicio del poder Aurora Molina Martínez Las artes adivinatorias al servicio del Imperio................................................. 315 David Soria Molina Religión, ideología y poder en el Estado dacio: de Burebista a Decébalo (80 a. C.-106 d. C.)................................................... 331 Carles Buenacasa Pérez Ideología y religión en la numismática constantiniana: la moneda de la consecratio del 337................................................................ 349 Francisco Javier Guzmán Armario Egipto en Amiano Marcelino: una propuesta velada para la recuperación de un viejo mundo........................ 367 Comunicaciones Carlos Díaz Sánchez Las influencias religiosas en las decisiones del poder durante la Segunda Guerra Púnica................................................................................. 383 José Ángel Martín Pérez Domitianus adversus Christianos?................................................................... 395 David Gordillo Salguero Propaganda dinástica y legitimidad augústea en la Hispania flavia: los agradecimientos béticos por la obtención de la ciudadanía romana........... 415 José Ortiz Córdoba El culto imperial en la Bética: las capitales conventuales................................ 443 Helena Gozalbes García La iconografía del ritual romano en la moneda provincial de Hispania antigua.......................................................................................... 469 Raúl Serrano Madroñal Deo laudes! Ideología y religiosidad en los circumcelliones norteafricanos......................................................................... 493 Saludos cordiales de Antonio Piñero www.ciudadanojesus.com

Sábado, 28 de Octubre 2017

Notas

Escribe Antonio Piñero

Presento hoy un libro, que –adelanto ya– me parece más que interesante y útil. Ciertamente no solo para quienes se interesen por el Imperio romano y su mundo, sino para los aficionados al tema “Cristianismo e Historia”. Lo publica la benemérita Editorial Signifer (Salamanca-Madrid) a la que soy muy afecto por su estupenda labor en pro del estudio del mundo grecorromano, de las humanidades, de las relaciones entre cristianismo y la cultura clásica. El título es el de esta postal. Los editores: Gonzalo Bravo y Raúl González Salinero. El libro recoge las Actas del XIV Coloquio de la “Asociación Interdisciplinar de estudios romano”, celebrado en la Universidad Complutense de Madrid los días 23-25 de noviembre de 2016. ISBN: 978-84-16202-15-7. 506 pp. Con ilustraciones y una buena cantidad de bibliografía. La serie en la que está incluido el libro lleva por nombre “Monografías y Estudios de la Antigüedad Griega y Romana” De la “Introducción”, compuesta por los dos editores, recojo algunas ideas que me parecen interesantes: »Desde diferentes perspectivas, las contribuciones incluidas en el presente volumen abordan los mecanismos ideológicos a partir de los cuales la religión se convirtió en un elemento de justificación de los principios políticos, sociales, económicos y filosóficos que subyacían en un mundo romano que se muestra paradójicamente ante nuestros ojos tan heterogéneo como uniforme en la asimilación y mimetismo de determinadas constantes culturales. En el momento del nacimiento del cristianismo la idea general en todo el Imperio era que el estado no podía subsistir sin la ayuda de la divinidad, por lo que era absolutamente necesario que las autoridades se comportaran piadosamente respecto a los dioses. El que encarnaba la divinidad en la tierra era el emperador. Por ello, »En virtud de una transfiguración difícil de comprender para la mentalidad moderna, el príncipe (prínceps = el emperador) reforzó su autoridad «real» haciéndose representar en monedas, estatuas y relieves como un auténtico dios (sea Júpiter, Hércules, Apolo, Marte o incluso Serapis), por lo que su poder humano mutaba fácilmente en poder divino a los ojos del pueblo, del mismo modo que Júpiter era considerado generalmente, según Casio Dión, «el Augusto de los romanos» (Historia romana 79,20,2). En consecuencia, no es posible ya concebir la idea de un mundo regido por divinidades caprichosas… (de modo que el poder civil estaba ordenado) conforme a una providencia divina en estrecha relación con la monarquía imperial. »Sin duda, nos hallamos ante una justificación del poder que nace de la estrecha relación establecida entre las tradiciones religiosas romanas y los necesarios principios de legitimidad política, que, a su vez, no dependen de una realidad jurídica abstracta, sino de la conjunción entre los intereses del individuo y los fines que persigue el Estado siempre al amparo de los dioses, puesto que la justificación del poder político se basa en una suerte de delegación de la divinidad. La religión aparece configurada como una forma de ideología y ésta, a su vez, estaba de algún modo moldeada por aquélla. »Los propios judíos de la época cercana al nacimiento del cristianismo ensalzaron igualmente a los emperadores con sacrificios por su salud y el bienestar del pueblo romano, como afirma Flavio Josefo (Guerra de los judíos II 197), a pesar –a pesar de su consustancial ideología mesiánica. Es cierto que el mito de la elección divina del pueblo de Israel condicionó desde fechas muy tempranas la propia concepción judía del poder político y su estrecha vinculación con los designios divinos. »Con el ascenso del cristianismo, el culto imperial, que había sido el verdadero asidero ideológico del poder político romano durante el Principado… quedó reducido a poco más que a los atributos imperiales (el emperador como Pontífice Máximo hasta el reinado de Graciano) y al control de algunos aspectos ideológicos como la aprobación de las efigies del emperador en las nuevas emisiones monetarias. »Después, el tradicional «culto imperial» fue desmantelado ideológicamente por los nuevos intelectuales cristianos, los cuales adaptaron a sus intereses los fundamentos del poder imperial al considerarlo, como muy bien afirma F. J. Andrés Santos (Roma. Instituciones e ideologías políticas durante la República y el Imperio, Tecnos, Madrid 2015, p. 467), «como una instancia diseñada conforme a un plan divino, permitiendo así la generación de nuevas instancias de legitimidad para ese mismo poder». »Siguiendo la tradición latina en la interpretación del célebre pasaje Jn 19, 11 que recoge las palabras de Jesús, según el cuarto evangelista («No tendrías contra mí ningún poder, si no se te hubiera dado de arriba»), Agustín de Hipona presentó al hombre como criatura necesitada de la potestad divina para poder hacer el bien. Incluso, reelaborando el pensamiento desarrollado por autores anteriores como Cipriano de Cartago a mediados del siglo III, «Agustín invita al cristiano ―tal y como señala Ángel Urbán (El origen divino del poder. Estudio filológico e historia de la interpretación de Jn 19, 11, El Almendro, Córdoba, 1989, p. 114)– a reconocer, como lo hizo Jesús, en la autoridad instituida el instrumento en el que Dios castiga o prueba al hombre». »Sin duda, Agustín fue el primero en utilizar Juan 19,11 como prueba del origen divino del poder político al establecer una relación explícita con Romanos 13,1 (“Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen, por Dios han sido constituidas”). Es evidente que este posicionamiento ideológico estaba fuertemente condicionado por la consolidación del cristianismo como religión oficial del Imperio, llevada a cabo sobre todo por Teodosio tras el edicto de Tesalónica A todos los pueblos de 380 y el Concilio de Constantinopla en 381, actuando, de iure, como primer emperador católico. La Iglesia se convirtió entonces en la principal institución social reemplazando a menudo al poder político en sus atribuciones tradicionales relativas a la liberalidad o generosidad, en cuanto a la concesión de beneficios o limosnas y a las decisiones judiciales (a través de la “Audiencia episcopal”), de tal modo que se preparó el camino para la transformación definitiva de la pagana plebe romana en la cristiana plebe de Dios y, en consecuencia, del pueblo romano pagano en el “pueblo de Dios” cristiano». Como ven, es interesante la temática, pues ya en los Evangelios y en los Hechos de los apóstoles se percibe claramente cómo la designación de Jesús como “Señor” único (Romanos 10,9 y Hechos 2,36) es un acto claro de teología política: para los cristianos el verdadero “Señor” no es ya el emperador, sino el Mesías, el brazo derecho de Dios, y es el único que puede recibir culto legítimamente. Al principio de su andadura, el cristianismo se opone al estado radicalmente…, pero luego asimilará la ideología imperial de tal modo que los sucesores del Mesías, los obispos y ante todo el obispo de Roma, serán los únicos autorizados para ostentar el poder espiritual… y también el político…si se tercia. El próximo día ofreceré el índice de este libro tan interesante y hará hincapié en los artículos que más directamente pueden afectar a nuestro tema “cristianismo e historia”. Saludos cordiales de Antonio Piñero www.ciudadanojesus.com

Jueves, 26 de Octubre 2017

|

Editado por

Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.

Secciones

Últimos apuntes

Archivo

Tendencias de las Religiones

|

|

Blog sobre la cristiandad de Tendencias21

Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |

|

Notas

Notas