NotasHoy ecribe Eugenio Gómez Segura

Las características comentadas sobre las religiones agrarias en el último post son el armazón ideológico que permite explicar la mayor parte de los fenómenos religiosos que conocemos en la denominada Historia, que técnicamente es el periodo de tiempo que la humanidad ha podido detallar por escrito (desde que mesopotámicos y egipcios desarrollaron la escritura).

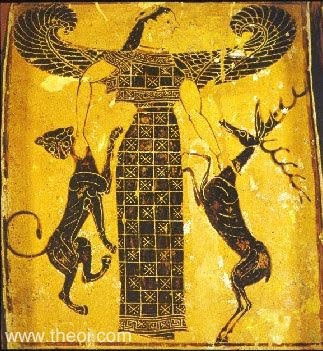

Estas sociedades agrícolas eran politeístas, lo cual implica que las peculiaridades descritas no pertenecían a una única divinidad. Es decir, los distintos valores señalados aparecerán en estos pueblos repartidos entre todas las divinidades, y difícilmente se dará el caso de que una sola divinidad (y su culto o mitología) acaparen todos los valores. Las diversas funciones serán atribuidas a diversas divinidades. (El judaísmo monoteísta no es excepción: el abandono del politeísmo judío inicial llevó a que las fiestas se asociaran al culto a Yahvé pero se desligaran de la mitología de éste). La estructura social queda así compartimentada de acuerdo con el politeísmo vigente en cada pueblo. Ese politeísmo estructuraba tanto la vida económica como la social, pues, en la práctica, las civilizaciones antiguas obligaron a una vida en común inmensamente más intensa que la que ahora vivimos (habrá entre los lectores quien recuerde las frecuentes llamadas a la puerta de la vecindad para pedir algún ingrediente culinario o solicitar que durante unos minutos se atendiera a la prole). La vida exigía más colaboración que en la actualidad, pues era difícil tener de todo o casi de todo. Este último dato puede servir para entender la implicación que el individuo sentía en su religión y su sociedad. Las fases económicas de las diversas zonas, dictadas por las estaciones, eran una fuerza contra la que no había (ni hay) respuesta humana; la evolución personal es otra corriente a la que es difícil oponerse; de ahí que estas religiones asociaran estos hechos de maneras diversas, cierto es, pero constantes. Vida particular y vida social, economía individual y economía común, eran cercanísimas. Una diosa de lo salvaje como Ártemis era al mismo tiempo la señora de los límites de la polis y la vigilante del parto y la infancia. Este papel doble se puede interpretar como un único campo. Por un lado, la parte exterior de una comunidad agrícola es la correspondiente a los bosques y descampados, donde reinan animales no domesticados (la caza provee de proteínas necesarias pero en cierta medida fortuitas); la población recoge la madera indispensable para la civilización (cocina, herrería, construcción, calefacción, armamento); el terreno es especialmente difícil en general, y ha de quedar bien señalado para aviso a enemigos, que provendrán de esos límites; esos animales indómitos representarán el poder de la divinidad. Por otra parte, junto a ese valor territorial y económico Ártemis adquirió un carácter familiar que puede resultar extraño, pero el caso es que esta diosa era la protectora de los partos y la infancia. Desde el punto de vista social, la diosa quedó ligada al primer límite de la vida, el nacimiento. Además, era señora de la fase más indómita de nuestra existencia, la infancia. Durante los años que preceden a la menarquia femenina o la inclusión en la sociedad civil masculina Ártemis acompañaba a las criaturas que debían ser “domadas”, es decir, educadas. La consecución de ese ideal significaba la entrada en la vida adulta, lo cual conllevaba un claro papel económico.

Domingo, 2 de Febrero 2020

Comentarios

Notas

Escribe Antonio Piñero

A lo largo de mi vida académica me han preguntado repetidas veces por los dos temas, que aparecen en el título del libro que ahora comento. A la verdad, tanto uno como otro caen muy lejos de mi ámbito de trabajo temática y cronológicamente. Pero son temas de interés general y la gente me ha relacionado con ellos. Y respecto a los segundos, la masonería/masones he respondido varias veces que no soy masón, pero que los estimo, y que en su sede de Madrid he pronunciado varias conferencias con gran asistencia de público y que me he sentido estupendamente tratado. Ahora bien, un agnóstico no puede ser masón porque ni siquiera puede creer en un Arquitecto universal de este universo… y sin esa creencia al menos, es imposible entrar en la sociedad. Los masones que yo conozco son buenísimas personas y totalmente “inofensivos”, en nada capaces de hacer una “conspiración judeo-masónica” para dañar a nadie y menos al Estado. Pero, una vez que han caído en mis manos dos libros de Javier Alvarado (catedrático de “Historia de las instituciones” en la UNED, Madrid, los dos de 2019; Alvarado fue el editor, junto con David Hernández de la Fuente de otro libro que he comentado en este medio [“Morir antes de morir. Ritos de iniciación y experiencias místicas en la historia de la cultura”; Edit. Dykinson, Madrid en 2019]) no puedo menos de mencionarlos en este medio, porque me han parecido muy interesantes y verdaderamente iluminadores. El primero es el que lleva el título que acabo de transcribir (Edit. Sanz y Torres, Madrid 2019, 251 pp. ISBN 978-84-17765-94-1. 18x24 cms. Precio 14,50 €) y el segundo, que espero comentar la semana que viene tiene por título “Apercepciones sobre la iniciación masónica” (o casi mejor “La iniciación masónica” a secas) de las Edit. Ignitus / Masónica / Sanz y Torres en coedición. El resumen (obra del propio autor) del libro es el siguiente: “En el siglo XVIII la masonería se proclamó heredera del Temple y no de la Orden de Malta, pese a que esta encajaba mejor en el perfil buscado por la masonería. Los cruzados que fundaron el Temple en el siglo XII (1120) estaban previamente al servicio de la Orden del Hospital (también denominada Orden de san Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta) y se alojaban en sus dependencias. Fue la propia orden del Hospital la que les cedió rentas para que se financiaran y diseñó su pendón. Por decisión pontificia, en 1312 los bienes y el Tesoro-Archivo del Temple pasaron a la Orden del Hospital. Incluso los primeros documentos masónicos del siglo XVIII señalaron a la Orden de Malta (empezó pronto a abreviarse así su denominación) como continuadora de la caballería masónica, destinada a servir de nexo entre Oriente y Occidente. Sin embargo, poro después la vía melitense (Orden de Malta), y optó por recrear sus antecedentes templarios, en parte legendarios. Este libro explica –entre otras muchas cosas referentes a la historia de las dos sociedades– las razones que llevaron a la masonería a apoyar los movimientos neotemplarios. El autor se pregunta igualmente por qué los templarios en sí mismos, independientemente de su conexión con la masonería han suscitado tanto interés incluso hoy día. Basta con traer a la mente la cantidad de libros editados, muchos con poca sabiduría, sobre estos asuntos. Señalo por orden los temas que a mí particularmente me han interesado de una manera especial: “Las Cruzadas y el origen de los Templarios”; “La conspiración contra el Temple”; “La falsedad de las acusaciones contra los Templarios”; “La orden del Temple como guardiana del Grial”. Otros capítulos que aclaran temas conexos como los Templarios y la gnosis; la leyenda del Preste Juan y los Templarios, el esoterismo templario y la restauración de relaciones iniciáticas con Oriente; qué fue del tesoro de los templarios; los altos grados masónicos y la creación de una caballería gnóstica y templaria; los neotemplarios en España; la alucinada venganza masónica contra la Orden de Malta; los últimos templarios y, finalmente “Los errores históricos de la leyenda masónico-templaria”. Creo que no exagero nada si afirmo que el libro me ha resuelto muchas dudas y que me ha parecido más que interesante. Felicito sinceramente al autor y a la editorial. Saludos cordiales de Antonio Piñero http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html

Jueves, 30 de Enero 2020

Notas

Aunque nos parezca en general una religión irrepetible y única, el cristianismo es agrícola. Todo movimiento religioso que apareció en el Imperio romano lo era, de modo que estudiar la tipología general de las religiones ligadas a la agricultura será de gran ayuda para los amantes de esta materia.

|

Editado por

Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.

Secciones

Últimos apuntes

Archivo

Tendencias de las Religiones

|

|

Blog sobre la cristiandad de Tendencias21

Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |

|

Notas

Notas