Notas

Escribe Antonio Piñero

Como prometí en la postal anterior, voy a intentar sustentar, aunque solo indirectamente, o más bien recibir apoyo indirecto, a mi hipótesis sobre la inexistencia de una “Gran Iglesia petrina unificada y unificante” utilizando lo que sobre Pedro escribe James D. G. Dunn en el volumen IV de su magnum opus “El cristianismo en sus comienzos”, titulado “Una identidad cuestionada”, en su capítulo de síntesis sobre “Pedro” (&48: pp. 771-802) y su “influencia continua” en los cristianismos de finales del siglo I y hasta, más menos, los dos tercios del II. Comienza el capítulo afirmando el ilustre investigador que “Pedro es la figura que suscita más intriga. No cabe duda de la influencia de Pedro, e incluso de la Santiago en el variado panorama de los comienzos de los seguidores de Jesús, pero sobre Pedro “Las nieblas de los siglos I y II se hacen más densas”. Y esta niebla se hace más densa aún cuando nuestro autor duda de la veracidad de que Pedro consolidara la primera misión de Samaria –Hch 8, noticia que va en contra de Mt 10,5: “A estos doce envió Jesús, después de darles estas instrucciones: «No toméis camino de gentiles ni entréis en ciudad de samaritanos”– y más todavía, que fuera él quien inventó o “tuvo la inesperada iniciativa de abril el evangelio a no judíos” (Hch 10-11). Es claro que el autor de Hechos (Para Dunn es sin duda Lucas; a mí me parece más probable un discípulo de este que escribe en su nombre, lo cual explica muy bien las contradicciones y las semejanzas y cambios de estilo y vocabulario) y Pablo “refieren muy diversamente la participación de Pedro en la conferencia de Jerusalén (Hch 15; en caso de dudas o contradicción hay que dar la prioridad a Pablo y no a Hechos, creo). “Si lo referido en Hechos refleja una versión” de lo sucedido en esa conferencia, “es importante indicar que los argumentos decisivos fueron presentados por Pedro, pero la decisión conclusiva fue tomada por Santiago”. Con otras palabras, Pedro es ya una figura secundaria en la comunidad “madre”. Pedro había “desaparecido de Jerusalén y había marchado a otro lugar (Hch 12,7), cuya identidad nunca revela el autor. La figura de Pedro, según Pablo en 1 Corintios 1,12; 3,22) fue un factor no aglutinante, sino que ayudó a provocar el “faccionalismo de la iglesia de Corinto, aunque no hay indicios sólidos de una visita de Pedro a esa ciudad ni del tiempo que él hubiera pasado en esa comunidad”. Vemos, pues que os indicios por fuentes de la primera generación (Hechos y Pablo) son irregulares en el mejor de los casos y dejan una imagen confusa”. Ya solo esta conclusión invalida la interpretación de Senén Vidal sobre el surgimiento de la “Gran Iglesia”. A continuación y con términos que ye he utilizado el libro-homenaje a María Victoria Spottorno, investigadora del Consejo superior de Investigaciones Científicas, que se ha ocupado especialmente de la versión griega de la Biblia hebrea (Τίἡμῖν καὶ σοί; Lo que hay entre tú y nosotros. Estudios en honor de María Victoria Spottorno, «Series Digitalia Antiqua» 1 (Córdoba: UCOPress. Editorial Universidad de Córdoba, 2016), 252 pp. ISBN: 978-84-9927-254-2). Dicho entre paréntesis: jamás he logrado ver el PDF completo de esta publicación. Ni mención alguna, ni me ha llegado copia alguna como autor, salvo una breve reseña de Alba de Frutos García, de la Universidad Complutense de Madrid, publicada en Collectanea Christiana Orientalia 14 (2017), pp. 307-311. Cuando, al parecer, habían muerto ya dos de los puntales más conocidos del judeocristianismo primitivo, Pedro y Pablo (en realidad nada sabemos seguro sobre la muerte de esos dos personajes, por más que dispongamos de noticias de los Hechos apócrifos de Pedro y de Pablo que apuntan a la persecución de Nerón a los cristianos de Roma, tras el incendio, en el 64 d.C.), tuvo lugar el nacimiento, desarrollo y cénit de la gran iglesia. Con palabras de Vidal: “Fue en ese tiempo cuando el movimiento cristiano sufrió una profunda evolución decisiva para su historia posterior. Durante esa época se inició el proceso de formación de lo que se ha venido a llamar la gran iglesia, es decir, la iglesia unificada e institucionalizada”. En esos momentos, “las comunidades cristianas tenían una viva conciencia de misión universal, sin distinciones étnicas (entre judíos creyentes o no en el Mesías y paganocristianos) y sociales, y estaban convencidas de formar parte del pueblo mesiánico universal” (Nuevo Testamento. Edición preparada por Senén Vidal , Sal Terrae, Santander 2015, citada como ENT, p. 35). Pero el grupo cristiano no vivía en una total paz interna, ya que aparecían también tendencias radicales, más tarde denominadas “heréticas”. “La evolución del movimiento cristiano se caracterizó ante todo como un proceso de unificación, durante el cual fue surgiendo la iglesia universal, según la formulación de Ignacio de Antioquía (A los esmirnenses 8,2: “Allí donde aparezca el obispo, allí debe estar el pueblo; tal como allí donde está Jesús, allí está la iglesia universal he katholiké ekklesía”)”. “Eso supuso la unión de las diversas corrientes cristianas de los orígenes. Todas ellas tenían que desaparecer como tales corrientes separadas, para entrar a formar parte de la ‘gran iglesia’ una y uniformada. El final de este proceso es la integración de los escritos de esas antiguas corrientes dentro de una única colección de libros, el canon del Nuevo Testamento, que se fue configurando a lo largo del siglo II” (ENT 35-36). Naturalmente los escritos originarios de Pablo (compuestos probablemente entre el 51 y el 58) quedan totalmente fuera de este movimiento, como indica Vidal con claridad. La causa, según Vidal, era el carácter exagerado de la teología paulina y la “Gran Iglesia” hubo de limarla y pulirla. Además, como veremos, todos los autores, cuyas obras irán a formar parte del Nuevo Testamento, sea cual sea la familia ideológica de la que provengan, por ejemplo, Pastorales, Santiago/Jacobo, Judas, 1 2 Pedro, coinciden en considerar heréticos ciertos grupos paulinos, a los que combaten ferozmente (así lo sostiene S. Vidal en su obra Evangelio y cartas de Juan. Génesis de los textos juánicos, p. 96, editada por la editorial Mensajero-Sal Terrae, Bilbao 2013 y que cito como EJC). Pero a partir del 70 los dos grupos nucleares cristianos, que hemos mencionado arriba, por distintas que fueran sus convicciones, sufren el mismo proceso de atracción hacia una fecunda unidad gracias a la cual podrán enfrentarse a las subcorrientes disgregadoras, las herejías, que amenazaban precisamente tal deseable unidad. Así pues, Vidal imagina que existió una línea evolutiva en estos años que, a falta de mayor concreción, debe imaginarse como una fuerza potente y un tanto misteriosa e inconcreta, que toma como icono principal a Pedro (no a Pablo, ni tampoco a su teología). En torno a él se constituye el germen de una iglesia “cristiana universal”, o gran iglesia, cuyo impulso tendía a formar una unidad de todos los grupos cristianos dispersos, uniformándolos e institucionalizándolos. Esta gran iglesia resultó ser tan poderosa (se supone que por la potencia congregadora de su representante, Pedro) que 1. Asimiló el judeocristianismo que sobrevivió a las revueltas antirromanas de los judíos del 66-70 (Palestina), 118-119 (Cirenaica y Chipre sobre todo) y 132-135 (Palestina de nuevo), y 2. Obligó a que otros grupos judeocristianos y helenísticos/paulinos fueran desapareciendo como tales y sus restos se fueran integrando en esa gran iglesia, cuyo representante o icono aglutinante es, debe insistirse, Pedro. En este sentido afirma Vidal: “Lo mismo que le sucedió a otros grupos cristianos de los tiempos antiguos, como por ejemplo a los paulinos, también los grupos joánicos desaparecieron como tales en la primera parte del siglo II. Ese era precisamente el sentido de la formación de la gran iglesia, iniciado a finales del siglo I que intentaba integrar dentro de una iglesia unida e institucionalizada las diversas corrientes del cristianismo antiguo”. La obra de los autores joánicos que están detrás de la tercera fase de composición del Evangelio de Juan (denominada por Vidal E3: EJ, pp. 40-41) –el evangelio tal como estaba en esta fase avanzada de su composición–, “se puede caracterizar como un intento de institucionalización de la tradición joánica en una dirección muy semejante a la que seguía la gran iglesia, que estaba en proceso de convertirse en una auténtica religión institucionalizada frente al judaísmo y paganismo. De hecho bastantes textos de E3 delatan un claro influjo de la tradición de la gran iglesia y concretamente de la tradición sinóptica” (ENT 494). La última frase de esta cita indica que entre la “Gran Iglesia petrina” y la tradición sinóptica había fuertes lazos. Se sobrentiende que la tradición sinóptica se contrapone de algún modo al paulinismo estricto de las siete cartas auténticas de Pablo. Esta última idea me parece igualmente imposible para quien haya leído cualquier comentario, incluso de los publicados en castellano, sobre los evangelios de Marcos y de Lucas, y en menor grado, pero también en el de Mateo. Todos los comentaristas están de acuerdo en la idea de que la interpretación básica de la figura y misión de Jesús como mesías y salvador dependen la concepción paulina de la muerte y resurrección e Jesús manifestada por Pablo en sus cartas: muerte del Mesías, entidad celeste después de su resurrección, aceptada por este voluntariamente y que se acomoda a un designio eterno del Padre en el sacrificio de la cruz, cuyo efectos suponen la remisión de los pecados de toda la humanidad, no solo de los judíos. Seguiremos con este tema –importantísimo para los inicios del cristianismo como fenómeno ideológico– en el que, como digo, utilizaré los puntos de vista de James D. G. Dunn sobre Pedro. Porque tenemos muchas anécdotas de Pedro en los Evangelios y Hechos, pero muy poco, o casi nada de su presunta teología propia, salvo su judeocristianismo básico. Saludos cordiales de Antonio Piñero http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html ::::::::::::::: Enlaces a programas de radio recientes en los que he intervenido como entrevistado: iVoox Entrevista a Antonio Piñero- La Parusía, La Segunda venida de Cristo http://www.ivoox.com/36252560 https://www.ivoox.com/antonio-pinero-llogari-pujol-dos-visiones-opuestas-audios-mp3_rf_35669894_1.html https://www.ivoox.com/jesus-historico-su-vinculo-la-audios-mp3_rf_35035457_1.html

Viernes, 24 de Mayo 2019

Comentarios

Notas

Escribe Antonio Piñero

Esta es la última postal –aunque dividida en varias partes / días– con la que quiero dar cuenta de la aparición en castellano del último volumen de la gran obra de James D. G. Dunn, “El cristianismo en sus comienzos” editada en nuestra lengua por Verbo Divino (2018 en traducción de Serafín Fernández Martínez. La parte decimotercera lleva por título “La influencia continua de Pablo y Pedro”, y tiene un capítulo dedicado a cada uno de estos dos personajes básicos del cristianismo. Como muestra, me voy a detener solo en el capítulo 48, dedicado a Pedro. La tesis básica que defiende Dunn, es que Pedro… “desempeñó un papel determinante en cuanto a mantener unido el cristianismo a pesar de sus disparidades surgidas en el siglo II, y en cuanto a ayudar a sus sucesores a permanecer fieles a la herencia central de la tradición de Jesús y el evangelio tal como fue expuesto especialmente por Pablo”. Según Dunn, esto se debió al papel que este apóstol desempeñó en las controversias de la primera generación y a la “construcción de puentes” (aquí Dunn juega con el vocablo latino “pontifex”, “pontífice”, que significa literalmente “hacedor de puentes”, que en el cristianismo –sobre todo si se le añada el adjetivo “sumo”– recuerda a la “cátedra de Pedro”, a este como primer obispo de Roma, según la tradición y a su función como cabeza de la iglesia universal. Dunn sostiene que la influencia de Pedro en la formación de la Gran Iglesia “es claramente discernible en un análisis histórico. En teología, en influencia teológica, es probable que Pedro tenga que ceder la palma a Pablo. Pero en eclesiología, en influencia eclesiástica, Pedro no tiene par” (p. 802). Estoy solo parcialmente de acuerdo con esta visión, pues creo que hace concebir al lector una perspectiva de la creación de cristianismo –en cuanto fenómeno ideológico (sociológicamente es distinto)– muy distante de lo que ocurrió en la historia real. Si lo que afirma James Dunn supone que (en la perspectiva de la ideología teológica, insisto) al final del siglo I y hasta la mitad del siglo II existió una “Gran Iglesia” petrina, no es correcta. Y menos que la teología de esa Gran Iglesia, derivada de Pedro naturalmente sirviera de catalizador a los diversas facciones, o diversos “cristianismos” que existían en esos años una Gran Iglesia, petrina, que actuó como unificadora y unificante de las diversas teologías de aquellos tiempos, sostengo que esta perspectiva no es correcta. Lo de “unificada y unificante” es expresión del ya fallecido Senén Vidal. Sencillamente esa idea es errónea. Los lectores ya saben que defiendo denodadamente que tal “Gran Iglesia” petrina no existió nunca y que es un mero constructo de la historia teológica confesional al dibujar los dos primeros siglos del cristianismo como fenómeno ideológico. Para ser breve y directo: saben los lectores que en mi opinión es: fue la “Gran Iglesia”, ciertamente paulina, la que –siguiendo un impulso de Pablo mismo– buscó ensalzar la figura de Pedro con la idea de atribuirle muchas concomitancias con la teología paulina y de sus sucesores. Una vez que se construye –tras la muerte de los dos apóstoles, probablemente durante la persecución de Nerón a los cristianos de Roma– la figura de un Pedro más o menos de acuerdo con la mencionada teología paulina se logró que el gran constructo de la interpretación de Jesús por parte de Pablo (dependiente de visiones personales de Dios y de su Hijo y no de contacto directo con el Jesús histórico) quedara justificada por medio de un puente o unión con la iglesia primitiva, la de Jerusalén, heredera de ese Jesús de la historia. El Pablo histórico intentó siempre que su “evangelio sobre Jesús de Nazaret” (convertido en Jesucristo) fuera refrendado por la iglesia de Jerusalén. Así lo afirma en Gálatas 2,7-9: “Viendo los notables de la iglesia de Jerusalén que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro la de los circuncisos, pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé: nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos”. Y para eso se esforzó toda su vida en cumplir el compromiso, acordado también en Jerusalén, de ayudar económicamente a esa comunidad (Gal 2,10: “Sólo que nosotros debíamos tener presentes a los pobres, de la capital de Judea, cosa que he procurado cumplir con todo esmero”). Pablo no logró, ni mucho menos, ganarse a los judeocristianos de Jerusalén, pero lo intentó sinceramente. Ello se ve por la misma carta a los Gálatas y sobre todo por Hechos 21, capítulo en el que se perciben las reticencias de la comunidad jerusalemita y cómo, muy probablemente, ésta no aceptó el dinero de su colecta –no mencionada en absoluto y era el propósito del viaje de Pablo a la capital de Judea: silencio del autor de Hechos) por proceder de paganocristianos, creyentes en el Mesías, sí, pero no circuncidados). Los sucesores de Pablo lo intentaron igualmente y tampoco lo lograron. Pero una vez muertos Pedro y Pablo, las comunidades paulinas, que formaron la base que construyó el Nuevo Testamento actual, idealizaron la figura de Pedro e hicieron de él el puente unión del pensamiento paulino y el judeocristiano de Jerusalén. Espero que los lectores recuerden que ya he escrito varias veces cuál es la base de esta hipótesis: 1. Que la composición del Nuevo Testamento (4 evangelios de teología básica paulina en cuanto a la interpretación del significado de la muerte y resurrección de Jesús; 14 cartas atribuidas a Pablo por 7 al resto de todos los apóstoles –de entre las cuales 1 2 Pedro son paulinas; Judas se inspira en 1 Corintios; un Apocalipsis muy judío pero que diviniza paulinamente a Jesús y que interpreta su muerte como la del Cordero de Dios: 1 Cor 5,7) es totalmente paulina. 2. Que los Hechos de apóstoles, una obra nítidamente paulina, propaga artificial y ahistóricamente la fusión de Pablo y de Pedro: Pablo habla y actúa como Pedro; y Pedro como Pablo. Pedro es el fundador de la misión de los gentiles (Hch 10-11) y tiene una teología paulina (Hch 2 y 3). 3. Que no hay ningún testimonio de una teología especialmente petrina (salvo su judeocristianismo “normal”) que pudiera servir de atracción y de ligamento a unas comunidades de paganocristianos cuya teología era paulina, teología por cierto estimada como “peligrosa y exagerada” por los judeocristianos. Aquí entran de nuevo 1 2 Pedro, escritos espurios, obra de discípulos de Pablo, compuestos expresamente para presentar a un Pedro muy concorde con Pablo. El autor de 2 Pedro, obra probablemente compuesta hacia el 130-135, alaba directamente a Pablo y reconoce en 3,16 que las cartas de Pablo son ya canónicas (unos quince años antes de que Justino afirme oscuramente la canonicidad de los Evangelios o “Memorias de los apóstoles” (I Apología 67, 3), compuesta hacia el 150-160: 4. Ireneo de Lyon, que es el primer sistematizador de la teología cristiana, es un pensador paulino puro. A Pedro ni lo considera ni apenas lo nombra. La teología del “Contra los herejes” no debe prácticamente nada a un pensamiento teológico específico de Pedro. Ireneo es el primer testimonio de un canon del Nuevo Testamento casi igual al nuestro y que, como hemos dicho, es netamente paulino. Y ahora añado: salvo “El Pastor” de un tal Hermas, quizás hermano de Pío, obispo de Roma hacia el 150, y de la “Didaché”, o doctrina de los Doce apóstoles, obras judeocristianas, las principales figuras teológicas del siglo II son todas paulinas: 1 Clemente; Ignacio de Antioquía; Bernabé es un antijudío bastante furioso; Policarpo pertenece la esfera de Ignacio de Antioquía; Justino Mártir es paulino, lo mismo que Clemente de Alejandría y Tertuliano. El próximo día procuraré reforzar esta perspectiva de una manera indirecta con palabras del mismo James Dunn en el capítulo citado (48: Pedro; vol. IV, pp. 771-802). Intentaré mostrar cómo la/o que confiesa Dunn sobre el final del siglo I y los más menos cincuenta primeros años del siglo II encaja mejor con una Gran Iglesia paulina que con una petrina. Saludos cordiales de Antonio Piñero http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html

Lunes, 20 de Mayo 2019

Notas

Hoy escribe Antonio Piñero

Foto: Pirámide de Sáqqara PREGUNTA /COMENTARIO Un saludo Sr. A. Piñero. Quiero hacerle un comentario entorno al debate entre Vd. y Llogari Pujol, en el programa "Luces en la Oscuridad". https://www.ivoox.com/antonio-pinero-llogari-pujol-dos-visiones-opuestas-audios-mp3_rf_35669894_1.html El verdadero científico esta lleno de curiosidad y de humildad. Está siempre vacío para llenarlo con lo nuevo. Recibe esto nuevo, lo estudia y le aplica en método científico. El que está pagado de si mismo, se enroca en una torre de marfil y emplea toda su artillería dialéctica defendiendo "la verdad". ¿la verdad, o su verdad?. Porque LLogari también tiene "la verdad". Y Llogari sabe demótico... Lo nuevo de LLogari, por revolucionario provoca reacción comprensible sabiendo lo que es el mundo. Pero Vd. persona que respeto, no se convierta por favor en un reaccionario. Hace tiempo le envié el enlace a un libro, que a mi, me abrió los ojos. "Los misterios de Jesús". Amablemente me respondió diciéndome que ya lo conocía. Y conocerá cien veces mas que yo. Y conoce lo que dice Llogari. Pero Vd. se mantiene en lo que en mi opinión, es lo falso. Si, ya se. Mi opinión. Pero sigo opinando y creo que mucho saber por su parte, pero para elegir lo falso... Le he oído a Vd. decir que admitir la historicidad de Jesús, "Es lo mas económico". Para Vd. creo que no es buen negocio. Porque ha elegido lo falso. Su carrera de exegeta bíblico la ha construido sobre arena... Su opción por el Jesús histórico esta contaminada de la gran falsedad del cristianismo literalista y constantiniano. Que ademas de impuesto a Occidente es puramente exotérico, cuando la autentica espiritualidad que nos transforma a mejor es esotérica. El cristianismo literalista pisoteo el esoterismo de los cristianos gnosticos y se quedo con el culto huero. La gran tragedia de Occidente. El materialismo, Se debe a que el cristianismo que hoy conocemos (aún) no sirve como garante de la esencia de la espiritualidad, no le llena al individuo. Al contrario, lo mete en una ratonera de culto y moral de cartón. Vd. "científicamente" está contribuyendo al rollo estomagante que atonta al pueblo en lugar de despertarlo. La espiritualidad no es "opio para el pueblo" el cristianismo literalista SI. La verdad tiene fuerza por si misma. La verdad atrae. El cristianismo literalista se ha mantenido por su ensamblaje con el poder político, y porque desde ahí se ha impuesto sin reparar ante cualquier horror imaginable. No atrae por si mismo, porque no tiene fuerza, es una falsedad. Que Vd. de algún modo defiende... El Vaticano se grietea. En buena hora. El mundo lo ha dejado atrás. Es cuestión de poco tiempo su completa ruina. Y Vd. que eligió lo mas "económico". O rectifica o caerá con este Vaticano. No se lo que veremos Vd. y yo. Vivir para ver... No soy su enemigo. No tengo enemigos. Reciba un cordial saludo. RESPUESTA: Querido amigo: Gracias por sus palabras y por su explicitación del verdadero carácter del científico. Le ruego, por favor que: · Distinga entre Jesús de Nazaret y Jesucristo (mezcla de un personaje presuntamente real y tangible y un concepto teológico, el cristo celeste). Naturalmente Jesucristo nunca ha existido, sino en la mente de los creyentes. Pero no hablamos de Jesucristo, sino de Jesús de Nazaret. · Estudie a fondo todo lo que se puede saber de la construcción de los evangelios y del Nuevo Testamento. Ningún equipo en el siglo I podría falsificarlos, porque cada escrito es de su padre y de su madre y son contradictorios, en ocasiones, en sus puntos de vista sobre Jesús. Los Evangelios y el Nuevo Testamento pueden aceptarse o no, pero son infalsificables. Ningún equipo de la Antigüedad, y menos el que se imagina Llogari Pujol (sacerdotes egipcios helenizados del templo de Sáqqara). · Los Evangelios se escribieron en griego, por gente que no tenía ni la menor idea de demótico ni tampoco conocían a fondo la cultura egipcia. Es prácticamente seguro por crítica literaria e interna de los textos, que la mayoría de los autores (desde luego del Nuevo Testamento completo) no se conocían entre sí. Y son profundamente judíos. · El presupuesto de coincidencias al pie de la letra entre unos cuentos o narraciones egipcias y el Nuevo Testamento es sencillamente falso e indemostrable. No existen concordancias verbales, y a veces ni siquiera de ideas entre los textos aludidos por Pujol y el Nuevo Testamento. Solo hay a veces vagas reminiscencias a motivos y tipos de la forma mental humana (tenemos todos el mismo software mental) cuando se relaciona con la divinidad. Muchísimos más contactos de ideas –no de palabras– hay entre el budismo y el Nuevo Testamento…, y a nadie se le ocurre que los Evangelios y el resto del Nuevo Testamento se compuso por un equipo de sacerdotes budistas helenizados, anterior al año 200 (fecha de los primeros papiros del texto neotestamentario) que se dedicó a adaptar al mundo religioso griego las ideas del universo religiosos “pali” expresados en textos budistas. Sería un absurdo. Por el contrario, tenemos coincidencias al pie de la letra, con los mismos vocablos y pensamientos entre el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento griego y la literatura judía de la época del Segundo Templo, a centenares. El índice de lugares coincidentes o aludidos por los autores del Nuevo Testamento a textos del Antiguo Testamento y el resto de ese tipo de literatura judía suma en la edición del Nuevo Testamento griego de Nestle -Aland 28 más de 1.600!!! · Distinga además entre Jesús de Nazaret y la iglesia cristiana a lo largo de los siglos. · Piense que a los judíos normativos, hacia el año 80 d. C., en sus disputas con judeocristianos les hubiera venido muy bien acabar esas peleas dialécticas diciendo: No seguimos discutiendo porque Jesús de Nazaret nunca existió". Jamás lo dijeron ni dudaron un segundo de su existencia. Lo que negaban ese que Jesús de Nazaret fuera Jesu-Cristo, el mesías. · Piense que la solución "Jesús de Nazaret" nunca existió presenta infinitos más problemas, dado todo lo que ocurrió después, con el nacimiento del cristianismo y su desarrollo que si se admite que Jesús de Nazaret existió, pero fue luego idealizado, empezando por Pablo, repensado, reinterpretado y divinizado. El cristianismo no nace de Jesús de Nazaret, sino de ese personaje teológico que es Jesucristo. ^Por tanto, la solución de Llogari Pujol no explica nada; no tiene valor heurístico Ya sabe que yo soy simplemente un filólogo, racionalista, escéptico y un tanto agnóstico. Llevo unos 50 años estudiando científicamente el NT...., pero siempre es bueno que alguien venga y me diga que he "escogido" (se supone entonces que voluntariamente) la opción falsa. Eso que Usted afirma sobre mí para mí me obliga a la humildad y a reconocer que soy falible. Saludos cordiales de Antonio Piñero http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html

Jueves, 16 de Mayo 2019

Notas

Hoy escribe Antonio Piñero

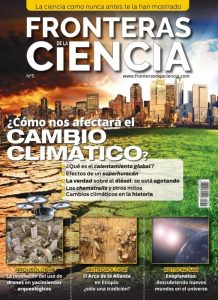

José Gómez Galán hizo hace años, en 1988, una tesis doctoral, de la que yo fui director, en la Universidad Complutense de Madrid con el título: “El nacimiento de Jesús de Nazaret. Historia y cronología” que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. La tesis se publicó en tres volúmenes y que ha tenido dos ediciones hasta el momento (ISBN: 978-84-89493-41-4; Madrid-Córdoba: Edisofer. 1012 pp. El autor siguió una carrera académica y en la actualidad es catedrático de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de Extremadura. Dentro de su trabajo universitario está también la alta divulgación. Fruto de este ámbito es la publicación de la revista “Fronteras de la Ciencia”, cuya portada aparece en la foto que acompaña esta nota. He aquí una breve información del número 5, que acaba de ver la luz, porque –aunque no todos los artículos son directamente del ámbito común de mis publicaciones en este medio y de mis intereses más inmediatos—sí merece recibir atención. En primer lugar un artículo que interesa a nuestro campo: “Los orígenes del cosmos según las religiones”. Otros temas interesantes de este número son: “Últimas teoría cosmológicas”: “¿Puede nuestra mente entender el universo?”; “El tiempo como enigma científico”. El dossier central del número 5 de la revista que comento lleva por título "¿Cómo nos afectará el cambio climático?", donde se afrontan con rigor muchos de los principales interrogantes sobre el cambio climático: complejidad del fenómeno, características, balance actual... Un espléndido elenco de climatólogos, geofísicos, meteorólogos, sociólogos, historiadores, ingenieros, etc., nos ofrecen respuestas a preguntas como: ¿qué efectos produce un superhuracán? ¿Ha habido otros cambios climáticos en época histórica? ¿Qué consecuencias tiene nuestra alimentación en el medio ambiente? ¿Cuáles serán las fuentes de energía del futuro? ¿Qué está sucediendo realmente con el diésel? ¿Qué intereses intentan romper el consenso científico sobre el cambio climático? ¿En qué consiste el mito de los chemtrails...? Y un abanico de artículos de miscelánea sumamente novedosos y de gran interés: drones y geoarqueología, últimos avances sobre el autismo, la tradición del Arca de la Alianza en Etiopia, presentación los más espectaculares exoplanetas, etc. Añado unos enlaces que creo que pueden ser de interés: Página web: http://fronterasdelaciencia.com/ Redes sociales de la revista: https://www.facebook.com/FronterasdelaCiencia/ https://twitter.com/FrontCiencia https://www.instagram.com/frontciencia/ Saludos cordiales de Antonio Piñero http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html

Domingo, 12 de Mayo 2019

Notas

Hoy escribe Antonio Piñero

P. Tengo el gusto de saludarlo, soy un joven estudiante de teología…, y estoy realizando un trabajo sobre el pasaje del "Hijo pródigo" del evangelio de Lucas. Deseo pedirle una ayuda respecto a la figura del Padre, cuando Jesús usa la Palabra ¡Abba! Según lo que leí en unas líneas que publicó Usted, solo lo dice en Mc 14,36. Entonces mis preguntas serían ¿Las otras expresiones de Padre que usa no es la misma palabra ¡Abba!? es decir en (Lc 23, 46) “Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu”. Y dicho esto expiró.... aquí la Palabra Padre ¿es la misma que usa en Mc 14, 36? y así en la oración del Padre nuestro, cuando enseña a sus discípulos a orar, ¿es también la misma o es diferente? y como éstos versos hay muchos que me dejan en duda frente a la palabra Padre !Abba¡ y me gustaría saber si en el Antiguo Testamento hay alguna expresión similar a la que usa Jesús al referirse a Dios como Padre, o es entendida la figura de Padre diferente a como la entendía Jesús. Esta inquietud la tengo ya que deseo hacer un trabajo de las características del Padre misericordioso que presenta el evangelio de Lc, haciendo un paralelo con el Padre de Jesús, ya que cabe muy bien las características de Dios Padre en la persona del Padre del la parábola conocida como la del Hijo prodigo. Agradezco si podría ayudarme a resolver esa duda, desde sus conocimientos y experiencia sé que me podrá a clarificar esta inquietud. RESPUESTA · Lc 23,46 es claramente una creación del evangelista Y así lo admiten incluso la mayoría de teólogos académicos católicos. · Mc 14,36 es otra creación del evangelista. Y digo lo mismo de los teólogos académicos católicos. · En el resto de los casos, cuando el griego del Nuevo Testamento presenta patér, nunca estamos segura de la palabra aramea que subyace. No hay manera de saberlo. Si le es posible, lea: · Jacques Schlosser, "El Dios de Jesús" de edit. Sígueme. · Fernando Bermejo, "La invención de Jesús, edit. Siglo XXI. especialmente pp. 661 ss. · Y cualquier buen Diccionario bíblico, por ejemplo el de la Editorial Herder o la Editorial Clíe. Saludos cordiales de Antonio Piñero http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html NOTA: Sábado 11 mayo 2019. “Casa de León”, en Madrid, Calle del Pez 6. II Jornada de Historia sobre Jesús de Nazaret y el Cristianismo Primitivo: “Cuatro caras de Jesús”: 10.00 «Jesús maestro» (Eugenio Gómez Segura); 12:00h.: «¿Jesús esenio?» (Antonio Piñero); 16:00h.: «Jesús fariseo» (Javier Alonso López). 18:00h.: «¿Jesús celota/sedicioso?», con Antonio Piñero, seguida de mesa redonda con Eugenio Gómez Segura y Javier Alonso López Contacto: jornadasjesusdenazaret@gmail.com o a los teléfonos 649 600 372 (Clara) / 687 284 331 (Javier). También atendemos a WhatsApp.

Jueves, 9 de Mayo 2019

Notas

Escribe Antonio Piñero

El tomo II, vol. 2, de la obra magna de James D. G. Dunn, “Comenzando desde Jerusalén” tiene dos partes diferenciadas. En la primera concluye nuestro autor el tratamiento de Pablo y, en la segunda (novena pare de la obra completa) aborda lo que denomina “El fin del comienzo”, la explicación de Filipenses y de Filemón (antes ha tratado Romanos)… y Colosenses…, donde se inclina por atribuir esta carta a Pablo, aunque haya sido redactada por otro personaje, pues el Apóstol estaba en prisión. A mi parece esta postura interpretativa muy poco probable. Pero dejamos el tema para otra ocasión. Y luego viene una cuestión distinta: el “silencio en torno a Pedro”, a pesar del cual se atreve a escribir sobre la “duradera importancia de Pedro”, y explica el entorno y contenido de la iglesia madre de Jerusalén, la Carta de Santiago, y 1 Pedro. Son cuestiones tan importantes que deben igualmente tratarse por sí mismas. En esta postal voy a concentrarme en la idea central de la interpretación paulina de Dunn, a la investigación debe mucho. A mí personalmente me ha ayudado (en la composición de mi propio libro sobre Pablo, “Guía para entender a Pablo. Una interpretación del pensamiento paulino), no solo el libro que estoy comentando, sino también el importante “The Theology of Paul the Apostle, Grand Rapids, Eerdmans, 1998). Lo que yo discuto de Dunn es su idea global de Pablo como segundo fundador del cristianismo, idea expresada con mucha claridad en la mencionada obra sobre la teología de Pablo. No lo creo. Sostengo como hipótesis que Pablo no pensó jamás en fundar una religión nueva. Mientras que sus sucesores e intérpretes sí tuvieron esta idea al menos en su núcleo. El Pablo no hubo más que un judeocristianismo, cuya idea central es “Estamos en época mesiánica; el mundo se acaba; el que sea judío de nacimiento viva su judaísmo en el mesías, lo cual lleva ciertas nuevas perspectivas; y el que sea pagano y desee salvarse, acepte la llamada divina y crea en este mesías judío, ciertamente, y universal a la vez, pero manteniéndose como gentil. A este respecto quiero hacer hincapié en una serie de nociones que rompen la idea de que fue Pablo mismo quien inició el proceso hacia el cristianismo como “religión absolutamente libre de la ley de Moisés”. A mi entender es difícil escapar a la conclusión, después de un análisis de los textos, de que Pablo fue un judío observante de la ley de Moisés. Afirmar que Pablo se comportaba como observante cuando estaba ante judíos, y como no observante, cuando estaba entre paganos es totalmente imposible en el judaísmo del siglo I. O se era o no se era observante. Además esta interpretación de una doble vida de Pablo respecto al judaísmo considera necios a los que estaban a su alrededor, como si no se dieran cuenta de ese juego. Por ello, afirmar que Pablo “se saltaba a la torera” la ley de Moisés, es decir, que “predicaba un cristianismo absolutamente liberado de la Ley” me parece que va contra los textos conservados del Pablo auténtico, como señalaré de nmediato. Quienes pusieron las bases para esta idea fueron los discípulos de Pablo y con cierta lentitud. He aquí unas reflexiones que se centran en el pensamiento de Pablo y que no veo recogidas suficientemente en la obra de James Dunn: · Pablo fue toda su vida un judío personalmente creyente y cumplidor absoluto de la Ley de Moisés. Las pruebas aparecen en mi libro sobre Pablo (véase 1 Co 7,12-13. 17-24; Gal 5,3; Rm 4,11.12.16; Flp 3,4-6; Rm 9,1-5). Obsérvese la aceptación por parte de Pablo de la disciplina sinagogal: lo azotaron como reprimenda cinco veces (2 Cor 11,24). ¿Cómo iba a aceptarla si se consideraba “libre de la Ley”? Además, Hechos de apóstoles presenta a Pablo como un judío a carta cabal (hace un voto de nazireato: Hch 18,18; va al Templo, se purifica y paga las purificaciones rituales de otros (Hch 21,17-22,39; ordena circuncidar a Timoteo: Hch 16,3). O tomamos Hechos en serio, o declaramos al autor un mentiroso total, lo cual no es posible. · Solo tenemos respuestas de Pablo en sus cartas. Nos faltan las misivas de sus corresponsales. Podemos deducir sus preguntas a veces (por ejemplo, 1 Cor) pero no siempre con exactitud. · Pasados decenios de la muerte de Jesús, no hay apenas nadie que explique el pensamiento de Pablo. Solo quedan sus cartas. Y estas son a veces muy difíciles de entender (2 Pedro 3,16 dentro del Nuevo Testamento lo confiesa), si no se piensa que Pablo está hablando en pro de los ex paganos, para ex los paganos, para un paganocristiano violentado/obligado a cumplir una parte de la ley de Moisés, que no le compete. Sus destinatarios no son directamente judíos (sí algunos judeocristianos, en Romanos sobre todo), sino ex paganos. · El problema de estos paganocristianos es que los judaizantes de Jerusalén (probablemente los creyentes en Jesús como mesías de la escuela farisea de Hch 15,1.5) querían obligarlos a circuncidarse y a observar completa las normas mosaicas dirigidas al pueblo judío, el elegido, las leyes de los alimentos y de la pureza ritual. De lo contrario, todo es vano para ellos: no se salvarán, y menos –como afirma Pablo– con los mismos “derechos” que los judíos. Todo el epistolario de Pablo va dirigido a ellos para convencerles de dos cosas: A. Al convertirse en creyentes no tienen que hacerse judíos. Sobre todo porque si lo hicieran, jamás se cumpliría la tercera parte de la promesa de Yahvé a Abrahán: “Te hare padre de numerosos pueblos” (Gn 17,5). Si cada paganocristiano se hace judío se integra en un pueblo. Es necesario que Israel sea la luz de las naciones, no de los judíos. Hasta que no se cumpla el número de gentiles (determinado por Dios e ignorado por Pablo) que se injerten como oleastros silvestres en el olivo verdadero, Israel, no llegará el final de los tiempos, la coronación de la época mesiánica. Y al no hacerse judíos no tienen que cumplir las leyes que solo afectan a los judíos, que son por mero nacimiento miembros del pueblo elegido y descendientes de Abrahán. Estas leyes que no les afectan son la circuncisión, la pureza ritual y las restricciones alimentarias. No tienen que cumplirlas. Pero a él, Pablo, como judío, si le afectan y tiene que cumplirlas. Por eso está circuncidado y cumple la Ley. B. El paganocristiano que crea en el Mesías, y consecuentemente viva de acuerdo con la Ley de Moisés eterna y universal, el Decálogo, y cumpla la “ley del amor o del Mesías” se salvará con salvación de primera clase aunque no esté circuncidado, ni cumpla las partes de la ley de Moisés que no le competen, puesto que no son judíos. · A los judíos no le molestaban en absoluto las disquisiciones teológicas de Pablo sobre la naturaleza del Mesías, sino la pérdida de sus privilegios –como pueblo elegido que eran– en cuanto a las condiciones de la salvación y su premio en el mundo de ultratumba. La oferta de Pablo a los gentiles para que se convirtieran a la fe en el Mesías, eliminaba estos privilegios judíos. Tener los mismos privilegios que los judíos sin la observancia de la ley de Moisés completa era para la mayoría judía incomprensible, por mucho que se les explicara que se estaba en época mesiánica, y que era preciso –según los profetas– que se integraran algunos gentiles en Israel. · Importante es la situación retórica que presupone la correspondencia paulina. En sus cartas, sobre todo en Gálatas, Pablo escribe retóricamente haciéndose uno con sus corresponsales. Debe insistirse una y otra vez en que escribe desde el punto de vista paganocristiano, no judío. Eso produce un gran despiste en los lectores que no acierten a leerlo desde esta perspectiva. Por ello parece que ataca a la Ley indiscriminadamente, pero solo se refiere a la Ley (ni siquiera entera, sino a la parte que no compete a los no judíos: circuncisión, alimentos, pureza ritual) cuando se la quiere imponer entera a quien no compete en absoluto, a uno que –a pesar de su fe en el Mesías, tras abjurar de los dioses paganos– siguen siendo un gentil, es decir, un no judío. · El fragor de la batalla dialéctica contra los judaizantes hace que Pablo sea a veces exagerado retóricamente (Gal 4,4-5 es un buen ejemplo). Y más si está escribiendo en primera persona, del singular, o del plural, como metamorfoseándose en un pagano creyente en el mesías, pero que sigue siendo un “gentil”, no un judío, tras su “llamada” y conversión. · Consecuencia básica: es absolutamente erróneo presentar el pensamiento de Pablo (desde Agustín, pasando por Lutero hasta hoy día) indiscriminadamente como si este hubiese rechazando “la Ley”, incluso para los judíos, como si hubiese aconsejado a los judíos que no la cumplieran; en concreto que no circuncidaran a sus hijos, como si él mismo no la estuviese cumpliendo, como si estuviera proclamando “un cristianismo sin Ley”, como indiqué. Casi nadie cae en la cuenta que eso también es absurdo desde otro punto de vista: el Decálogo y la “ley del Mesías”, de obligado cumplimiento para los paganocristianos, son parte de la ley mosaica. Esta última, la idea simple y errónea de “un cristianismo sin ley de Moisés” es la equivocada interpretación de los discípulos de Pablo, de la iglesia paulina, a la que le interesaba presentar la nueva religión como totalmente desembaraza de la ley judía, sin caer ni siquiera en la cuenta de que en los inicios de Israel –probablemente en torno todavía de los siglos X y IX a. C.– la Ley no era más que el Decálogo, y que el Decálogo como tal es judío. Saludos cordiales de Antonio Piñero http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html

Lunes, 6 de Mayo 2019

Notas

Queridos amigos:

Como se acerca la fecha os recuerdo lo siguiente: II Jornada de Historia sobre Jesús de Nazaret y el Cristianismo Primitivo, en Madrid En esta Jornada analizaremos cuatro aspectos tan esenciales como discutibles de la figura de Jesús: su condición de maestro y su propia consideración como tal; su relación, en caso de haberla, con la comunidad de los esenios; su afiliación al fariseísmo y la influencia sobre su mensaje del judaísmo galileo respecto al de Jerusalén; y su posición política frente al gobierno romano en Judea. Debatiremos sobre estos asuntos con el mayor rigor en base a las pruebas que existen. Contaremos para ello con Antonio Piñero, Doctor en Filología Clásica y Director de las Jornadas; con Eugenio Gómez Segura, Doctor en Filología Clásica y arqueólogo; y con Javier Alonso López, Filólogo Semítico, historiador y biblista. —————————— PROGRAMA DE LA JORNADA: 11 mayo de 2019 10:00h.: Presentación de la II Jornada de Historia sobre Jesús de Nazaret y el Cristianismo Primitivo, con Antonio Piñero. 10:15h.: «Jesús maestro», con Eugenio Gómez Segura. 12:00h.: «¿Jesús esenio?», con Antonio Piñero. 14:00h.: Descanso. 16:00h.: «Jesús fariseo», con Javier Alonso López. 18:00h.: «¿Jesús celota/sedicioso?», con Antonio Piñero, seguida de mesa redonda con Eugenio Gómez Segura y Javier Alonso López Lugar: La II Jornada de Historia sobre Jesús de Nazaret y el Cristianismo Primitivo se celebrará en la Casa Regional de León (Calle del Pez 6 – 28004 Madrid), situada en el 1º piso del edificio, en pleno centro de Madrid. Contacto: jornadasjesusdenazaret@gmail.com o a los teléfonos 649 600 372 (Clara) / 687 284 331 (Javier). También atendemos a WhatsApp. jornadasjesusdenazaret@gmail.com o a los teléfonos 649 600 372 (Clara) / 687 284 331 (Javier). También atendemos a WhatsApp.

Viernes, 3 de Mayo 2019

Notas

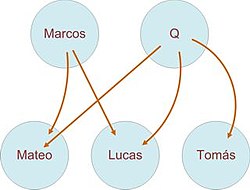

Escribe Xavier Deop y Antonio Piñero

Xavier Deop propone la cuestión siguiente: "¿Doce tronos para doce tribus? "Una dificultad de la hipótesis de las dos fuentes La hipótesis mayoritaria para resolver el llamado “problema sinóptico” es la conocida como “Hipótesis de las dos fuentes”, que sostiene que el Evangelio de Marcos fue el primero en escribirse y que, el material compartido por Mateo y Lucas no presente en Marcos (doble tradición) procede de una fuente común a la que se ha denominado “Documento Q”. Las principales alternativas a esta solución son la “Hipótesis de Griesbach o de los Dos Evangelios” (Mateo escribió primero, seguido por Lucas y Marcos utilizó los dos como fuente) y la “Hipótesis de Farrer o Marcos sin Q” (Marcos fue el primero, le siguió Mateo y, en fin, Lucas utilizó ambos como fuente). De estas tres hipótesis, la que más me convence es la de Farrer (aunque me parece verosímil que existiesen recopilaciones de dichos de Jesús que fuesen usadas por todos los evangelistas) pero, teniendo en cuenta que se han escrito muchos artículos, monografías y obras colectivas para defenderlas, creo que no sería oportuno y difícilmente posible exponer los argumentos, réplicas y contrarréplicas de los defensores de las distintas propuestas. En este trabajo, quiero exponer lo que sería un pequeño detalle: un logion de la doble tradición que se explica de forma más sencilla y lógica con la Hipótesis de Marcos sin Q que con el documento Q, pero que no me consta que haya llamado la atención de los defensores de la Hipótesis de Farrer. El texto en cuestión es el siguiente: "Yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel" (Mt. 19:28) "Yo, por mi parte, dispongo un Reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi Reino y os sentéis sobre tronos para juzgar a las doce tribus de Israel" (Lc. 22:29-30) Además de algunas diferencias de redacción, las principales discrepancias están en que Mateo dice que los apóstoles se sentarán en doce tronos y en que la frase se sitúa en diferentes contextos: en la perícopa del joven rico (Mateo) y en la última cena (Lucas). Un abogado de la hipótesis de Marcos sin Q podría explicar esta diferencia de modo muy sencillo: Mateo escribió la frase de los doce tronos como colofón a la perícopa del joven rico, Lucas la leyó y decidió editarla y cambiarla de lugar porque hubo algo que no le gustó: ¡Jesús estaba adjudicando un trono a Judas! Por este motivo, el Jesús de Lucas dice a sus acompañantes que se sentarán en tronos, omitiendo el numeral “doce” y, lo que es más importante, lo dice en la última cena, después de haber anunciado que uno de ellos le traicionaría, con el fin de no incluir a Judas. Para un abogado de Q, esta diferencia entre el contenido y la ubicación es más difícil de explicar que con la hipótesis de Marcos sin Q. Quienes legítimamente creen que Mateo y Lucas escribieron de forma independiente usando este documento, asumen también dos axiomas: que Lucas es más fiel que Mateo al contenido del documento y que Lucas sigue más fielmente el orden de Q. Las diferencias entre Mateo y Lucas acerca de este logion ponen en cuestión estos axiomas. En efecto, si se acepta que el logion de Q omite el numeral “doce” y que ocupa el último lugar de este documento, tal y como se ha reconstruido hipotéticamente[[1]]url:#_ftn1 , entonces debemos pensar que Mateo fue muy torpe al añadir este número y situarlo antes de la traición de Judas, dando pie a que se piense que Jesús lo estaba incluyendo entre los que se sentarían en doce tronos. Un hipotético abogado de Q también podría disculpar el error de Mateo diciendo que el logion contenía el numeral “doce” y que Lucas lo editó para excluir a Judas. En este caso, tal abogado estaría cuestionando el axioma de que Lucas sigue servilmente el documento Q mientras que Mateo lo edita. En definitiva, me parece más sencillo explicar esta contradicción por la astucia de Lucas que por la torpeza de Mateo y, aunque esta contradicción entre Mateo y Lucas no demuestra que el documento Q no haya existido nunca, la explicación de esta diferencia resulta mucho más sencilla si se acepta que Lucas conocía el Evangelio de Mateo que si se piensa que ambos escribieron con total independencia el uno del otro. Y respecto a lo que Usted ha escrito sobre la autoría de Hechos por un discípulo: es posible que la solución sea que el mimo autor, Lucas, hubiera escrito Hechos muchos años más tarde. Ello explicaría diferencia de estilo y alguna contradicción. Respuesta mía: 1. Sobre la autoría de Hechos: lo de que el autor haya escrito Hechos un cierto tiempo más tarde no me convence. No explica bien, por ejemplo, la enorme contradicción de la ascensión de Jesús, y no tiene en cuenta los minuciosísimos estudios de estilo y vocabulario, que creo casi imbatibles. No se cambia tanto de estilo en unos años y sobre todo si se pretende que Hechos es la continuación de una obra anterior por obra de un único y mismo autor. Por otro lado, me convence más el que un discípulo imite considerablemente al maestro e incluso que haya albergado la idea de que él, discípulo, estaba inspirado por el mismo espíritu / Espíritu que el que tuvo el maestro. 2. Yo también me he inclinado en algún momento por la hipótesis de Farrer. En el caso expuesto tu razonamiento es impecable. Lo veo difícil de rebatir. Pero hay otros muchos en los que se puede argumentar al revés, y defender las Dos Fuentes. Admito que queda una duda razonable. Y sobre todo es fuerte el argumento de que con la hipótesis de Farrer se explica muy bien a ausencia total de manuscritos de Q y --aunque hubiera perecido totalmente por un malvado accidente de la historia-- la igual ausencia de comentarios explícitos a su contenido por parte de lo que queda de la literatura cristiana primitiva. 3. Por otro lado, hay quien defiende una teoría mixta: además de la existencia de Q, se propugna que Lc conoció algún ejemplar de Mateo. Por eso el orden es siempre Mc / Mt / Lc y no Mc / Lc / Mt. [[1]]url:#_ftnref1 Dos ediciones de a reconstrucción en castellano del Documento Que: 1. (Robinson – Kloppenborg –Moreland, GUIJARRO, J., “El Documento Que en griego y en español”, Sígueme, Salamanca 2002, y en PIÑERO, A.: Todos los Evangelios, Edaf, Madrid, pp. 639-652 (solo español).

Jueves, 2 de Mayo 2019

Notas“El cristianismo en sus comienzos. Comenzando desde Jerusalén”.

Escribe Antonio Piñero

Como he indicado ya –y tomando pie del final de la publicación en español de la última e ingente obra de James D. G. Dunn, “El cristianismo en sus comienzos”, publicada por Verbo Divino– hago hoy un breve comentario al vol. II (tomo I) de la obra, que se ocupa de la primera comunidad, judeocristiana, de Jerusalén y de los temas preliminares del tratamiento de Pablo de Tarso como apóstol de los gentiles, quien de algún modo se contrapuso a los intereses espontáneos de esa comunidad primitiva. El tratamiento de las cartas y teología de Pablo viene en el tomo II, que comentaré otro día. En líneas generales debo decir que estoy de acuerdo con la descripción de Dunn de la comunidad primitiva, ya que está muy contrastada con la lectura de una enorme masa de bibliografía, aunque confesional casi al cien por cien, al respecto. El autor se enfrenta, pues, a perspectivas muy diversas incluso en aspectos importantes dentro de una perspectiva creyente. Respecto a la cuestión fuentes: aparte de Pablo, el documento básico es “Hechos de apóstoles” (una breve observación: no escribo “de los apóstoles”, sino “de apóstoles”, de acuerdo con el título dado por la mayoría de los manuscritos importantes de esta obra. Ya sé que va en contra de la tradición española, pero es esta la que se ha desviado del título dado por los antiguos manuscritos). Respecto al autor, afirma Dunn que “los datos que contienen Hechos no permiten hacerse un juicio sólido al respecto”, ya ni el Evangelio de Lucas ni Hechos nada dicen respecto a su autoría. Sin embargo, está de acuerdo Dunn en que el autor de Hch fue el mismo autor (el denominado Lucas) que el del Evangelio, y que la tradición desde el siglo II de la doble autoría es acertada. Diría, sin embargo, que albergo bastantes dudas al respecto. En la edición futura (sept. 2019) del Nuevo Testamento histórico crítico (Trotta) sostengo ya con claridad que debemos formular una nueva propuesta. Desde hace una década aproximadamente, nuevas investigaciones han planteado la cuestión de la autoría de Hechos por medio de un renovado y minuciosísimo estudio de las características morfológicas, sintácticas, de estilo, etc., ayudado por métodos estadísticos elaborados por potentes ordenadores. Con ello no se ha anulado en modo alguno el trabajo de los siglos XIX y XX de análisis y estadísticas de palabras, de formas morfológicas o sintácticas, del uso de preposiciones, etc. (igualmente minucioso, pero manual), sino que se ha complementado por medio de análisis electrónicos de otras características “íntimas”, inconscientes o semiconscientes del autor, propias del estilo de cada individuo, características que son muy iluminadoras para dilucidar el problema de la autoría de Hechos. En concreto en el caso de Lucas /Hechos se ha analizado la presencia o no del hiato; de las disonancias (un caso: la presencia cercana de los fonemas /n/ al final de una palabra que va seguido por el fonema /k/ al principio de otra); de la eufonía, del ritmo de la prosa; de los patrones de composición de expresiones, de las palabras con cierto número de sílabas; de los elementos finales –sintácticos, morfológicos, de vocabulario– que cierran las frases, del uso o no de la parataxis, de las partículas, de las sílabas largas o breves, de palabras que comienzan con ciertas consonantes, de palabras cuyo empleo es frecuente, o bien que el autor evita cuidadosamente; de las uniones entre unos relatos y otros, de los sumarios, etcétera. Y todo ello en pasajes que pueden considerarse con seguridad como redaccionales, es decir, salidos de la pluma del autor y no de la transcripción de posibles fuentes. Argumento además en esa “Introducción” que se insiste tanto en las similitudes entre el Evangelio de Lucas y Hechos que tal actitud impide ver las grandes divergencias entre ambas obras. Primero en vocabulario, sintaxis y estilo: A. Palabras y frases características de Lucas que en el Evangelio aparecen tres veces más que en Hechos. B. Palabras y frases que nunca ocurren en Lucas y que aparecen cinco o más veces en Hechos. C. Palabras y frases muy raras en Lucas, pero que aparecen tres o más veces en Hechos. D. Palabras y frases que ocurren siete o más veces en Lucas, pero jamás en Hechos. E. Palabras y frases que en Lucas aparecen veinte o más veces que en Hechos. Luego menciono –en la susodicha “Introducción”– las divergencias entre Lucas y Hechos en materia de pensamiento teológico: en cristología, antropología, soteriología y eclesiología. Por ejemplo, y para abreviar aquí, la historia de la salvación es muy diferente en esas dos obras: en el Tercer evangelio la salvación se efectúa ya en el presente de la vida de Jesús; en Hechos se trata de una salvación en el futuro; el universalismo paulino, con la incorporación de los gentiles a la fe en Jesús como mesías, apenas está esbozado en el Evangelio, pero queda muy claro en Hechos. Insisto también en la notabilísima divergencia –diría contradicción– entre los relatos de la ascensión y las apariciones pascuales del Jesús del capítulo 24 de Lucas en contraste con el inicio de los Hechos. El Jesús resucitado del Evangelio está en la tierra unas veinticuatro intensas horas, mientras que en Hechos 1,3 se afirma que Jesús estuvo cuarenta días enseñando a sus seguidores lo referente al reino de Dios. La subsecuente ascensión en el Evangelio ocurre en ese mismo día tras una cena con los discípulos, cerca de Betania (24,43), mientras que en Hechos tiene lugar en el monte de los Olivos (Hch 1,12). Igualmente es observable, argumento, que los intereses íntimos del autor respecto a los grupos sociales en su presentación de los héroes respectivos –Jesús / Pedro, y Pablo sobre todo– son muy distintos. El Jesús del evangelio lucano aparece casi siempre al lado de los pobres, las mujeres, viudas, y otros oprimidos de la sociedad, mientras que en Hechos ocurre lo contrario: los héroes de la narración se codean casi siempre con gente importante. Así, Pedro trata con el centurión de Jope (10); Felipe, el diácono (Hch 6), con el alto funcionario de la reina etíope, Candace: (8,27) y Pablo, en especial, con gente noble y adinerada como Sergio Paulo (13,7), la rica comerciante de púrpura (16,14), los importantes «asiarcas» que son sus amigos (19,31). Por último, señalo que la historia y vicisitudes de la admisión dentro del canon del Nuevo Testamento de las dos obras, Evangelio de Lucas y Hechos, ha sido muy distinta: cada una fue admitida en el canon por su lado, primero Lucas y, más tarde, Hechos. Todas estas diferencias son minusvaloradas por los estudiosos partidarios de la unidad de autor para Hch y Evangelio de Lucas, entre ellos James D. G. Dunn, que ahora comentamos. Probablemente, pienso, porque se da ya por garantizada tal unidad, lo que cierra los ojos a ver las diferencias. A mí me parece razonable sostener que el monto de las divergencias observables –que es muy importantes– invalida la pretensión de certeza de la unidad de autor de Lucas / Hechos. Por lo menos Dunn debería haber mostrado más dudas. En la mencionada “Introducción” voy a proponer la siguiente hipótesis (que nunca es una certeza): El autor de Hechos pudo ser: · Un personaje del mismo grupo o «escuela» teológica que el autor final del Evangelio de Lucas; · Que su propósito fue continuar la obra del Tercer evangelista –un maestro del grupo, sin duda– con una «historia» o, más bien un anecdotario de los personajes más importantes para su comunidad: Felipe, el diácono; Pedro, uno de los doce; y Pablo, apóstol de los gentiles junto con Bernabé; · Que es muy posible que la ciudad donde se compusieron tanto el Evangelio como Hechos fuera Éfeso, donde convivían diversos grupos de judeocristianos y paganocristianos. · Que es mucho más fácil explicar las concomitancias de vocabulario, estilo, patrones teológicos, etc., cuando se postula que el segundo autor –el de Hechos– imita conscientemente al primero en estilo y teología, y que es mucho más fácil igualmente explicar las divergencias de vocabulario, sintaxis, estilo y pensamiento teológico, si se sostiene que ellas pertenecen al estilo personal (la «huella dactilar») del autor de Hechos, decididamente un seguidor de Lucas y de Pablo y que participa de la teología de ambos, según la hipótesis. · Que precisamente para lograr la unión y visión irenista y pacífica de los orígenes del movimiento cristiano, el autor de Hechos –que concuerda con el del tercer Evangelio– oculta conscientemente las aristas del pensamiento de Pablo que se muestran ante todo en las cartas, cuyo pensamiento subyacente se transparenta a menudo en su obra. · Que no es improbable que este desconocimiento de las cartas de Pablo por parte del autor sea –como tantos otros– un artificio literario en pro de la unidad de la Iglesia, que es su lema. Seguiremos en la próxima entrega con algún comentario más Saludos cordiales de Antonio Piñero http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html DOS NOTAS O AVISOS DE ENLACES: 1. Charla que compartida con Joaquín Riera Ginestar sobre “La Epístola de Santiago” (“El Jesús Histórico y su vínculo con la carta de Santiago”.) en el programa de radio “Luces en la oscuridad”, desde Barcelona: https://www.ivoox.com/jesus-historico-su-vinculo-la-audios-mp3_rf_35035457_1.html 2. “Entre dos tiempos. La pasión de Jesús y los orígenes del cristianismo” Https://www.ivoox.com/09-entre-dos-tiempos-la-pasion-y-audios-mp3_rf_34831734_1.html Enlace al blog: https://entredostiempos.wordpress.com/2019/04/23/radio-09-entre-dos-tiempos-la-pasion-y-expansion-del-cristianismo-con-antonio-pinero/

Lunes, 29 de Abril 2019

Notas

Escribe Antonio Piñero

Prometí en la postal del día anterior que dedicaría unas postales más a ponderar la notable obra de este erudito británico, que –creo; corríjanme si me equivoco– es metodista: una posición ideológica que dentro del denominado “protestantismo” tiene muchas concomitancias con las posturas católicas. El vol. Apareció en inglés en 2003 y en español en el 2009, en Verbo Divino. Tiene casi 1.100 pp., y pienso que es suficientemente conocido. Me centraré en algunos puntos que suscitan mi interés. Me fijo hoy en el prólogo, interesantísimo para percibir la orientación casi completa de la obra, ya que habla ya de dos volúmenes (el segundo, de hecho fue dividido en dos tomos) que se ocupan del fundamento del cristianismo, Jesús, y de la principal base teológica –a la postre la única triunfadora– de su comprensión, Pablo de Tarso. El planteamiento básico de la obra fue pergeñar una ayuda lo más completa posible para entender los escritos del Nuevo Testamento en su contexto histórico. Este propósito me parece estupendo, puesto que se deslinda claramente lo que es la tarea del historiador de la del teólogo. Las dos son necesarias en la comprensión de un corpus religioso como es el Nuevo Testamento. Pero es básico que se diga claramente que la teología puede tomar el inicio de sus vuelos ideológicos en hechos históricos, pero no es historia (investigación y exposición de hechos, su contexto, su comprensión), sino un pensamiento humano, por tanto siempre discutible. La pregunta clave es`: ¿Corresponde el pensamiento teológico a una base histórica sólida, o se fundamenta en un mero acto de fe, independiente de los hechos históricos o incluso contraria en sus postulados a tales hechos? Mi primera disensión se refiere a la importancia Dios Pablo de Tarso. Según Dunn, solo “probablemente” es el primero y más influyente de todos los teólogos cristianos en virtud de la inclusión de sus cartas en el canon” (p. 22). En mi opinión creo que es al revés: La importancia de Pablo como formador dela teología cristina no se debió a tal inclusión, sino a la inversa: el canon fue producido por los discípulos de Pablo a partir de la base de sus enseñanzas plasmadas en cartas, que se difundieron rápidamente entre las comunidades cristianas más numerosas de las ciudades más importantes del Imperio oriental: (Roma), Antioquía, Éfeso, Alejandría, Corinto y otras. En realidad, la confesión paulina de Jesús va expulsando lentamente, en un par de siglos, a las interpretaciones del Maestro que no se acomodaban al sentido paulino de los dos “eventos” principales de la vida de Jesús, su muerte y su resurrección. Dejando, pues, a Pablo para un segundo volumen, Dunn centra su atención en Jesús, y su deseo fue dirigir la mente de los lectores hacia los “datos fundamentales, casi siempre de carácter textual, que es preciso tener en cuenta al juzgar si una tradición puede remontarse a Jesús”. Por ello, afirma Dunn, no duda en plantear preguntas históricas relativas al origen de esas tradiciones obre Jesús. Y es entonces cuando cita que su deuda principal, es decir, su fuente principal de datos para esta reflexión histórica proceden del estudio de los Sinópticos, guiado por las manos de W. D. Davies–D. Allison en Mateo; por R. Pesch, en Marcos y por Josef Fitzmyer en Lucas. Pues bien, creo que conozco la impostación histórica de esos cuatro autores. Son los cuatro totalmente confesionales; los dos últimos son baluartes del catolicismo; quiéranlo o no dependen los cuatro de una ideología definida que no juzgo. Pero: ¿por qué no acudir a historiadores independientes, ajenos a una confesión religiosa, y de probada honestidad intelectual? Por ejemplo, Hyam Maccoby en sus obras básicas, la primera ante todo “Revolution in Judaea”; otros autores que, creo, deberían haber sido consultados son Alfred Loisy; Charles Guignebert; Maurice Goguel, o haber sido mejor atendidos como Paul Winter y Samuel Brandon. A propósito de algunos de estos autores, opino también que es sumamente útil atender a los escritos de estudiosos judíos, como D. Flusser, G. Vermes e incluso el sionista Josef Klausner. Y esto por una razón: aunque los estudiosos judíos puedan ser partidistas y haya que analizar sus opiniones críticamente, ayudan muchísimo a ver lo que a priori no pudo ser Jesús. Ciertamente, algún lector dirá que esta idea supone negar a Jesús cualquier originalidad dentro del judaísmo. No es así en mi intención, sino el punto de vista de palparse mucho la ropa cuando se afirma de Jesús algo que es absolutamente inaudito en la literatura judía de la época de Segundo Templo (s.VI a. C. hasta siglo I d. C.). El análisis de los autores más citados por Dunn (hay un índice específico) nos lleva a la conclusión de que el diálogo de Dunn para la composición de su libro sobre “Jesús recordado” es básicamente con autores confesionales, no con independientes. Un ejemplo lo aclara: Jesús no explicó jamás que era el reino de Dios (sí aclara en las parábolas ciertas circunstancias externas, como su valor, importancia, aparición súbita o lenta, necesidad de vender todo y adquirir esa “perla”, etc.) Pero nunca, jamás, cómo era el reino de Dios y en qué consistía. Insistía en que había que “entrar en él”. Por tanto, inevitablemente, la concepción de Jesús de ese Reino tenía que ser la misma que la de sus oyentes. Pero creo que no existe texto alguno dentro del judaísmo de esa época, que es la de Jesús, en donde se afirme que el reino de Dios ha llegado, sin ningún signo visible de cambio de estructuras terrenales. Con oras palabras: no existe en el judaísmo documentación alguna que piense en un reino de Dios puramente interno, espiritual, de mero cambio de valores internos de las personas, que se inicia con la venida de un mesías y que tendrá su consumación y plenitud dentro de muchos, muchísimos años y siglos. Insisto en que no conozco ninguna fuente judía que afirme eso, ni la hay. Es más, creo que tal concepción estaba fuera totalmente de la mentalidad judía de la época. Reitero: no existe pensamiento semejante en el judaísmo. Por tanto, si se sostiene que esa fue la concepción del reino de Dios de Jesús –totalmente nueva y revolucionaria dentro del judaísmo– hay que probarlo concienzudamente. No bastan meros y controvertidos indicios de parábolas, que tienen otras interpretaciones, o las exégesis de algunos dichos altamente aislados y sospechosos en cuanto a su autenticidad, por ejemplo, Lc 17,20. Los autores judíos nos hacen estar en guardia en estos puntos. Quizás otro día me detenga algo más en el análisis del punto de vista de Dunn acerca de la proclamación nuclear de Jesús: al anuncio de la inminente venida del reino de Dios, no de que ya había llegado. Saludos cordiales de Antonio Piñero http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html

Jueves, 25 de Abril 2019

|

Editado por

Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.

Secciones

Últimos apuntes

Archivo

Tendencias de las Religiones

|

|

Blog sobre la cristiandad de Tendencias21

Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |

|

Notas

Notas