Notas

Hoy escribe Antonio Piñero

P. Tengo el gusto de saludarlo, soy un joven estudiante de teología…, y estoy realizando un trabajo sobre el pasaje del "Hijo pródigo" del evangelio de Lucas. Deseo pedirle una ayuda respecto a la figura del Padre, cuando Jesús usa la Palabra ¡Abba! Según lo que leí en unas líneas que publicó Usted, solo lo dice en Mc 14,36. Entonces mis preguntas serían ¿Las otras expresiones de Padre que usa no es la misma palabra ¡Abba!? es decir en (Lc 23, 46) “Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu”. Y dicho esto expiró.... aquí la Palabra Padre ¿es la misma que usa en Mc 14, 36? y así en la oración del Padre nuestro, cuando enseña a sus discípulos a orar, ¿es también la misma o es diferente? y como éstos versos hay muchos que me dejan en duda frente a la palabra Padre !Abba¡ y me gustaría saber si en el Antiguo Testamento hay alguna expresión similar a la que usa Jesús al referirse a Dios como Padre, o es entendida la figura de Padre diferente a como la entendía Jesús. Esta inquietud la tengo ya que deseo hacer un trabajo de las características del Padre misericordioso que presenta el evangelio de Lc, haciendo un paralelo con el Padre de Jesús, ya que cabe muy bien las características de Dios Padre en la persona del Padre del la parábola conocida como la del Hijo prodigo. Agradezco si podría ayudarme a resolver esa duda, desde sus conocimientos y experiencia sé que me podrá a clarificar esta inquietud. RESPUESTA · Lc 23,46 es claramente una creación del evangelista Y así lo admiten incluso la mayoría de teólogos académicos católicos. · Mc 14,36 es otra creación del evangelista. Y digo lo mismo de los teólogos académicos católicos. · En el resto de los casos, cuando el griego del Nuevo Testamento presenta patér, nunca estamos segura de la palabra aramea que subyace. No hay manera de saberlo. Si le es posible, lea: · Jacques Schlosser, "El Dios de Jesús" de edit. Sígueme. · Fernando Bermejo, "La invención de Jesús, edit. Siglo XXI. especialmente pp. 661 ss. · Y cualquier buen Diccionario bíblico, por ejemplo el de la Editorial Herder o la Editorial Clíe. Saludos cordiales de Antonio Piñero http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html NOTA: Sábado 11 mayo 2019. “Casa de León”, en Madrid, Calle del Pez 6. II Jornada de Historia sobre Jesús de Nazaret y el Cristianismo Primitivo: “Cuatro caras de Jesús”: 10.00 «Jesús maestro» (Eugenio Gómez Segura); 12:00h.: «¿Jesús esenio?» (Antonio Piñero); 16:00h.: «Jesús fariseo» (Javier Alonso López). 18:00h.: «¿Jesús celota/sedicioso?», con Antonio Piñero, seguida de mesa redonda con Eugenio Gómez Segura y Javier Alonso López Contacto: jornadasjesusdenazaret@gmail.com o a los teléfonos 649 600 372 (Clara) / 687 284 331 (Javier). También atendemos a WhatsApp.

Jueves, 9 de Mayo 2019

Comentarios

Notas

Escribe Antonio Piñero

El tomo II, vol. 2, de la obra magna de James D. G. Dunn, “Comenzando desde Jerusalén” tiene dos partes diferenciadas. En la primera concluye nuestro autor el tratamiento de Pablo y, en la segunda (novena pare de la obra completa) aborda lo que denomina “El fin del comienzo”, la explicación de Filipenses y de Filemón (antes ha tratado Romanos)… y Colosenses…, donde se inclina por atribuir esta carta a Pablo, aunque haya sido redactada por otro personaje, pues el Apóstol estaba en prisión. A mi parece esta postura interpretativa muy poco probable. Pero dejamos el tema para otra ocasión. Y luego viene una cuestión distinta: el “silencio en torno a Pedro”, a pesar del cual se atreve a escribir sobre la “duradera importancia de Pedro”, y explica el entorno y contenido de la iglesia madre de Jerusalén, la Carta de Santiago, y 1 Pedro. Son cuestiones tan importantes que deben igualmente tratarse por sí mismas. En esta postal voy a concentrarme en la idea central de la interpretación paulina de Dunn, a la investigación debe mucho. A mí personalmente me ha ayudado (en la composición de mi propio libro sobre Pablo, “Guía para entender a Pablo. Una interpretación del pensamiento paulino), no solo el libro que estoy comentando, sino también el importante “The Theology of Paul the Apostle, Grand Rapids, Eerdmans, 1998). Lo que yo discuto de Dunn es su idea global de Pablo como segundo fundador del cristianismo, idea expresada con mucha claridad en la mencionada obra sobre la teología de Pablo. No lo creo. Sostengo como hipótesis que Pablo no pensó jamás en fundar una religión nueva. Mientras que sus sucesores e intérpretes sí tuvieron esta idea al menos en su núcleo. El Pablo no hubo más que un judeocristianismo, cuya idea central es “Estamos en época mesiánica; el mundo se acaba; el que sea judío de nacimiento viva su judaísmo en el mesías, lo cual lleva ciertas nuevas perspectivas; y el que sea pagano y desee salvarse, acepte la llamada divina y crea en este mesías judío, ciertamente, y universal a la vez, pero manteniéndose como gentil. A este respecto quiero hacer hincapié en una serie de nociones que rompen la idea de que fue Pablo mismo quien inició el proceso hacia el cristianismo como “religión absolutamente libre de la ley de Moisés”. A mi entender es difícil escapar a la conclusión, después de un análisis de los textos, de que Pablo fue un judío observante de la ley de Moisés. Afirmar que Pablo se comportaba como observante cuando estaba ante judíos, y como no observante, cuando estaba entre paganos es totalmente imposible en el judaísmo del siglo I. O se era o no se era observante. Además esta interpretación de una doble vida de Pablo respecto al judaísmo considera necios a los que estaban a su alrededor, como si no se dieran cuenta de ese juego. Por ello, afirmar que Pablo “se saltaba a la torera” la ley de Moisés, es decir, que “predicaba un cristianismo absolutamente liberado de la Ley” me parece que va contra los textos conservados del Pablo auténtico, como señalaré de nmediato. Quienes pusieron las bases para esta idea fueron los discípulos de Pablo y con cierta lentitud. He aquí unas reflexiones que se centran en el pensamiento de Pablo y que no veo recogidas suficientemente en la obra de James Dunn: · Pablo fue toda su vida un judío personalmente creyente y cumplidor absoluto de la Ley de Moisés. Las pruebas aparecen en mi libro sobre Pablo (véase 1 Co 7,12-13. 17-24; Gal 5,3; Rm 4,11.12.16; Flp 3,4-6; Rm 9,1-5). Obsérvese la aceptación por parte de Pablo de la disciplina sinagogal: lo azotaron como reprimenda cinco veces (2 Cor 11,24). ¿Cómo iba a aceptarla si se consideraba “libre de la Ley”? Además, Hechos de apóstoles presenta a Pablo como un judío a carta cabal (hace un voto de nazireato: Hch 18,18; va al Templo, se purifica y paga las purificaciones rituales de otros (Hch 21,17-22,39; ordena circuncidar a Timoteo: Hch 16,3). O tomamos Hechos en serio, o declaramos al autor un mentiroso total, lo cual no es posible. · Solo tenemos respuestas de Pablo en sus cartas. Nos faltan las misivas de sus corresponsales. Podemos deducir sus preguntas a veces (por ejemplo, 1 Cor) pero no siempre con exactitud. · Pasados decenios de la muerte de Jesús, no hay apenas nadie que explique el pensamiento de Pablo. Solo quedan sus cartas. Y estas son a veces muy difíciles de entender (2 Pedro 3,16 dentro del Nuevo Testamento lo confiesa), si no se piensa que Pablo está hablando en pro de los ex paganos, para ex los paganos, para un paganocristiano violentado/obligado a cumplir una parte de la ley de Moisés, que no le compete. Sus destinatarios no son directamente judíos (sí algunos judeocristianos, en Romanos sobre todo), sino ex paganos. · El problema de estos paganocristianos es que los judaizantes de Jerusalén (probablemente los creyentes en Jesús como mesías de la escuela farisea de Hch 15,1.5) querían obligarlos a circuncidarse y a observar completa las normas mosaicas dirigidas al pueblo judío, el elegido, las leyes de los alimentos y de la pureza ritual. De lo contrario, todo es vano para ellos: no se salvarán, y menos –como afirma Pablo– con los mismos “derechos” que los judíos. Todo el epistolario de Pablo va dirigido a ellos para convencerles de dos cosas: A. Al convertirse en creyentes no tienen que hacerse judíos. Sobre todo porque si lo hicieran, jamás se cumpliría la tercera parte de la promesa de Yahvé a Abrahán: “Te hare padre de numerosos pueblos” (Gn 17,5). Si cada paganocristiano se hace judío se integra en un pueblo. Es necesario que Israel sea la luz de las naciones, no de los judíos. Hasta que no se cumpla el número de gentiles (determinado por Dios e ignorado por Pablo) que se injerten como oleastros silvestres en el olivo verdadero, Israel, no llegará el final de los tiempos, la coronación de la época mesiánica. Y al no hacerse judíos no tienen que cumplir las leyes que solo afectan a los judíos, que son por mero nacimiento miembros del pueblo elegido y descendientes de Abrahán. Estas leyes que no les afectan son la circuncisión, la pureza ritual y las restricciones alimentarias. No tienen que cumplirlas. Pero a él, Pablo, como judío, si le afectan y tiene que cumplirlas. Por eso está circuncidado y cumple la Ley. B. El paganocristiano que crea en el Mesías, y consecuentemente viva de acuerdo con la Ley de Moisés eterna y universal, el Decálogo, y cumpla la “ley del amor o del Mesías” se salvará con salvación de primera clase aunque no esté circuncidado, ni cumpla las partes de la ley de Moisés que no le competen, puesto que no son judíos. · A los judíos no le molestaban en absoluto las disquisiciones teológicas de Pablo sobre la naturaleza del Mesías, sino la pérdida de sus privilegios –como pueblo elegido que eran– en cuanto a las condiciones de la salvación y su premio en el mundo de ultratumba. La oferta de Pablo a los gentiles para que se convirtieran a la fe en el Mesías, eliminaba estos privilegios judíos. Tener los mismos privilegios que los judíos sin la observancia de la ley de Moisés completa era para la mayoría judía incomprensible, por mucho que se les explicara que se estaba en época mesiánica, y que era preciso –según los profetas– que se integraran algunos gentiles en Israel. · Importante es la situación retórica que presupone la correspondencia paulina. En sus cartas, sobre todo en Gálatas, Pablo escribe retóricamente haciéndose uno con sus corresponsales. Debe insistirse una y otra vez en que escribe desde el punto de vista paganocristiano, no judío. Eso produce un gran despiste en los lectores que no acierten a leerlo desde esta perspectiva. Por ello parece que ataca a la Ley indiscriminadamente, pero solo se refiere a la Ley (ni siquiera entera, sino a la parte que no compete a los no judíos: circuncisión, alimentos, pureza ritual) cuando se la quiere imponer entera a quien no compete en absoluto, a uno que –a pesar de su fe en el Mesías, tras abjurar de los dioses paganos– siguen siendo un gentil, es decir, un no judío. · El fragor de la batalla dialéctica contra los judaizantes hace que Pablo sea a veces exagerado retóricamente (Gal 4,4-5 es un buen ejemplo). Y más si está escribiendo en primera persona, del singular, o del plural, como metamorfoseándose en un pagano creyente en el mesías, pero que sigue siendo un “gentil”, no un judío, tras su “llamada” y conversión. · Consecuencia básica: es absolutamente erróneo presentar el pensamiento de Pablo (desde Agustín, pasando por Lutero hasta hoy día) indiscriminadamente como si este hubiese rechazando “la Ley”, incluso para los judíos, como si hubiese aconsejado a los judíos que no la cumplieran; en concreto que no circuncidaran a sus hijos, como si él mismo no la estuviese cumpliendo, como si estuviera proclamando “un cristianismo sin Ley”, como indiqué. Casi nadie cae en la cuenta que eso también es absurdo desde otro punto de vista: el Decálogo y la “ley del Mesías”, de obligado cumplimiento para los paganocristianos, son parte de la ley mosaica. Esta última, la idea simple y errónea de “un cristianismo sin ley de Moisés” es la equivocada interpretación de los discípulos de Pablo, de la iglesia paulina, a la que le interesaba presentar la nueva religión como totalmente desembaraza de la ley judía, sin caer ni siquiera en la cuenta de que en los inicios de Israel –probablemente en torno todavía de los siglos X y IX a. C.– la Ley no era más que el Decálogo, y que el Decálogo como tal es judío. Saludos cordiales de Antonio Piñero http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html

Lunes, 6 de Mayo 2019

Notas

Queridos amigos:

Como se acerca la fecha os recuerdo lo siguiente: II Jornada de Historia sobre Jesús de Nazaret y el Cristianismo Primitivo, en Madrid En esta Jornada analizaremos cuatro aspectos tan esenciales como discutibles de la figura de Jesús: su condición de maestro y su propia consideración como tal; su relación, en caso de haberla, con la comunidad de los esenios; su afiliación al fariseísmo y la influencia sobre su mensaje del judaísmo galileo respecto al de Jerusalén; y su posición política frente al gobierno romano en Judea. Debatiremos sobre estos asuntos con el mayor rigor en base a las pruebas que existen. Contaremos para ello con Antonio Piñero, Doctor en Filología Clásica y Director de las Jornadas; con Eugenio Gómez Segura, Doctor en Filología Clásica y arqueólogo; y con Javier Alonso López, Filólogo Semítico, historiador y biblista. —————————— PROGRAMA DE LA JORNADA: 11 mayo de 2019 10:00h.: Presentación de la II Jornada de Historia sobre Jesús de Nazaret y el Cristianismo Primitivo, con Antonio Piñero. 10:15h.: «Jesús maestro», con Eugenio Gómez Segura. 12:00h.: «¿Jesús esenio?», con Antonio Piñero. 14:00h.: Descanso. 16:00h.: «Jesús fariseo», con Javier Alonso López. 18:00h.: «¿Jesús celota/sedicioso?», con Antonio Piñero, seguida de mesa redonda con Eugenio Gómez Segura y Javier Alonso López Lugar: La II Jornada de Historia sobre Jesús de Nazaret y el Cristianismo Primitivo se celebrará en la Casa Regional de León (Calle del Pez 6 – 28004 Madrid), situada en el 1º piso del edificio, en pleno centro de Madrid. Contacto: jornadasjesusdenazaret@gmail.com o a los teléfonos 649 600 372 (Clara) / 687 284 331 (Javier). También atendemos a WhatsApp. jornadasjesusdenazaret@gmail.com o a los teléfonos 649 600 372 (Clara) / 687 284 331 (Javier). También atendemos a WhatsApp.

Viernes, 3 de Mayo 2019

Notas

Escribe Xavier Deop y Antonio Piñero

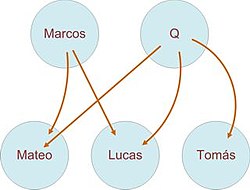

Xavier Deop propone la cuestión siguiente: "¿Doce tronos para doce tribus? "Una dificultad de la hipótesis de las dos fuentes La hipótesis mayoritaria para resolver el llamado “problema sinóptico” es la conocida como “Hipótesis de las dos fuentes”, que sostiene que el Evangelio de Marcos fue el primero en escribirse y que, el material compartido por Mateo y Lucas no presente en Marcos (doble tradición) procede de una fuente común a la que se ha denominado “Documento Q”. Las principales alternativas a esta solución son la “Hipótesis de Griesbach o de los Dos Evangelios” (Mateo escribió primero, seguido por Lucas y Marcos utilizó los dos como fuente) y la “Hipótesis de Farrer o Marcos sin Q” (Marcos fue el primero, le siguió Mateo y, en fin, Lucas utilizó ambos como fuente). De estas tres hipótesis, la que más me convence es la de Farrer (aunque me parece verosímil que existiesen recopilaciones de dichos de Jesús que fuesen usadas por todos los evangelistas) pero, teniendo en cuenta que se han escrito muchos artículos, monografías y obras colectivas para defenderlas, creo que no sería oportuno y difícilmente posible exponer los argumentos, réplicas y contrarréplicas de los defensores de las distintas propuestas. En este trabajo, quiero exponer lo que sería un pequeño detalle: un logion de la doble tradición que se explica de forma más sencilla y lógica con la Hipótesis de Marcos sin Q que con el documento Q, pero que no me consta que haya llamado la atención de los defensores de la Hipótesis de Farrer. El texto en cuestión es el siguiente: "Yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel" (Mt. 19:28) "Yo, por mi parte, dispongo un Reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi Reino y os sentéis sobre tronos para juzgar a las doce tribus de Israel" (Lc. 22:29-30) Además de algunas diferencias de redacción, las principales discrepancias están en que Mateo dice que los apóstoles se sentarán en doce tronos y en que la frase se sitúa en diferentes contextos: en la perícopa del joven rico (Mateo) y en la última cena (Lucas). Un abogado de la hipótesis de Marcos sin Q podría explicar esta diferencia de modo muy sencillo: Mateo escribió la frase de los doce tronos como colofón a la perícopa del joven rico, Lucas la leyó y decidió editarla y cambiarla de lugar porque hubo algo que no le gustó: ¡Jesús estaba adjudicando un trono a Judas! Por este motivo, el Jesús de Lucas dice a sus acompañantes que se sentarán en tronos, omitiendo el numeral “doce” y, lo que es más importante, lo dice en la última cena, después de haber anunciado que uno de ellos le traicionaría, con el fin de no incluir a Judas. Para un abogado de Q, esta diferencia entre el contenido y la ubicación es más difícil de explicar que con la hipótesis de Marcos sin Q. Quienes legítimamente creen que Mateo y Lucas escribieron de forma independiente usando este documento, asumen también dos axiomas: que Lucas es más fiel que Mateo al contenido del documento y que Lucas sigue más fielmente el orden de Q. Las diferencias entre Mateo y Lucas acerca de este logion ponen en cuestión estos axiomas. En efecto, si se acepta que el logion de Q omite el numeral “doce” y que ocupa el último lugar de este documento, tal y como se ha reconstruido hipotéticamente[[1]]url:#_ftn1 , entonces debemos pensar que Mateo fue muy torpe al añadir este número y situarlo antes de la traición de Judas, dando pie a que se piense que Jesús lo estaba incluyendo entre los que se sentarían en doce tronos. Un hipotético abogado de Q también podría disculpar el error de Mateo diciendo que el logion contenía el numeral “doce” y que Lucas lo editó para excluir a Judas. En este caso, tal abogado estaría cuestionando el axioma de que Lucas sigue servilmente el documento Q mientras que Mateo lo edita. En definitiva, me parece más sencillo explicar esta contradicción por la astucia de Lucas que por la torpeza de Mateo y, aunque esta contradicción entre Mateo y Lucas no demuestra que el documento Q no haya existido nunca, la explicación de esta diferencia resulta mucho más sencilla si se acepta que Lucas conocía el Evangelio de Mateo que si se piensa que ambos escribieron con total independencia el uno del otro. Y respecto a lo que Usted ha escrito sobre la autoría de Hechos por un discípulo: es posible que la solución sea que el mimo autor, Lucas, hubiera escrito Hechos muchos años más tarde. Ello explicaría diferencia de estilo y alguna contradicción. Respuesta mía: 1. Sobre la autoría de Hechos: lo de que el autor haya escrito Hechos un cierto tiempo más tarde no me convence. No explica bien, por ejemplo, la enorme contradicción de la ascensión de Jesús, y no tiene en cuenta los minuciosísimos estudios de estilo y vocabulario, que creo casi imbatibles. No se cambia tanto de estilo en unos años y sobre todo si se pretende que Hechos es la continuación de una obra anterior por obra de un único y mismo autor. Por otro lado, me convence más el que un discípulo imite considerablemente al maestro e incluso que haya albergado la idea de que él, discípulo, estaba inspirado por el mismo espíritu / Espíritu que el que tuvo el maestro. 2. Yo también me he inclinado en algún momento por la hipótesis de Farrer. En el caso expuesto tu razonamiento es impecable. Lo veo difícil de rebatir. Pero hay otros muchos en los que se puede argumentar al revés, y defender las Dos Fuentes. Admito que queda una duda razonable. Y sobre todo es fuerte el argumento de que con la hipótesis de Farrer se explica muy bien a ausencia total de manuscritos de Q y --aunque hubiera perecido totalmente por un malvado accidente de la historia-- la igual ausencia de comentarios explícitos a su contenido por parte de lo que queda de la literatura cristiana primitiva. 3. Por otro lado, hay quien defiende una teoría mixta: además de la existencia de Q, se propugna que Lc conoció algún ejemplar de Mateo. Por eso el orden es siempre Mc / Mt / Lc y no Mc / Lc / Mt. [[1]]url:#_ftnref1 Dos ediciones de a reconstrucción en castellano del Documento Que: 1. (Robinson – Kloppenborg –Moreland, GUIJARRO, J., “El Documento Que en griego y en español”, Sígueme, Salamanca 2002, y en PIÑERO, A.: Todos los Evangelios, Edaf, Madrid, pp. 639-652 (solo español).

Jueves, 2 de Mayo 2019

Notas“El cristianismo en sus comienzos. Comenzando desde Jerusalén”.

Escribe Antonio Piñero

Como he indicado ya –y tomando pie del final de la publicación en español de la última e ingente obra de James D. G. Dunn, “El cristianismo en sus comienzos”, publicada por Verbo Divino– hago hoy un breve comentario al vol. II (tomo I) de la obra, que se ocupa de la primera comunidad, judeocristiana, de Jerusalén y de los temas preliminares del tratamiento de Pablo de Tarso como apóstol de los gentiles, quien de algún modo se contrapuso a los intereses espontáneos de esa comunidad primitiva. El tratamiento de las cartas y teología de Pablo viene en el tomo II, que comentaré otro día. En líneas generales debo decir que estoy de acuerdo con la descripción de Dunn de la comunidad primitiva, ya que está muy contrastada con la lectura de una enorme masa de bibliografía, aunque confesional casi al cien por cien, al respecto. El autor se enfrenta, pues, a perspectivas muy diversas incluso en aspectos importantes dentro de una perspectiva creyente. Respecto a la cuestión fuentes: aparte de Pablo, el documento básico es “Hechos de apóstoles” (una breve observación: no escribo “de los apóstoles”, sino “de apóstoles”, de acuerdo con el título dado por la mayoría de los manuscritos importantes de esta obra. Ya sé que va en contra de la tradición española, pero es esta la que se ha desviado del título dado por los antiguos manuscritos). Respecto al autor, afirma Dunn que “los datos que contienen Hechos no permiten hacerse un juicio sólido al respecto”, ya ni el Evangelio de Lucas ni Hechos nada dicen respecto a su autoría. Sin embargo, está de acuerdo Dunn en que el autor de Hch fue el mismo autor (el denominado Lucas) que el del Evangelio, y que la tradición desde el siglo II de la doble autoría es acertada. Diría, sin embargo, que albergo bastantes dudas al respecto. En la edición futura (sept. 2019) del Nuevo Testamento histórico crítico (Trotta) sostengo ya con claridad que debemos formular una nueva propuesta. Desde hace una década aproximadamente, nuevas investigaciones han planteado la cuestión de la autoría de Hechos por medio de un renovado y minuciosísimo estudio de las características morfológicas, sintácticas, de estilo, etc., ayudado por métodos estadísticos elaborados por potentes ordenadores. Con ello no se ha anulado en modo alguno el trabajo de los siglos XIX y XX de análisis y estadísticas de palabras, de formas morfológicas o sintácticas, del uso de preposiciones, etc. (igualmente minucioso, pero manual), sino que se ha complementado por medio de análisis electrónicos de otras características “íntimas”, inconscientes o semiconscientes del autor, propias del estilo de cada individuo, características que son muy iluminadoras para dilucidar el problema de la autoría de Hechos. En concreto en el caso de Lucas /Hechos se ha analizado la presencia o no del hiato; de las disonancias (un caso: la presencia cercana de los fonemas /n/ al final de una palabra que va seguido por el fonema /k/ al principio de otra); de la eufonía, del ritmo de la prosa; de los patrones de composición de expresiones, de las palabras con cierto número de sílabas; de los elementos finales –sintácticos, morfológicos, de vocabulario– que cierran las frases, del uso o no de la parataxis, de las partículas, de las sílabas largas o breves, de palabras que comienzan con ciertas consonantes, de palabras cuyo empleo es frecuente, o bien que el autor evita cuidadosamente; de las uniones entre unos relatos y otros, de los sumarios, etcétera. Y todo ello en pasajes que pueden considerarse con seguridad como redaccionales, es decir, salidos de la pluma del autor y no de la transcripción de posibles fuentes. Argumento además en esa “Introducción” que se insiste tanto en las similitudes entre el Evangelio de Lucas y Hechos que tal actitud impide ver las grandes divergencias entre ambas obras. Primero en vocabulario, sintaxis y estilo: A. Palabras y frases características de Lucas que en el Evangelio aparecen tres veces más que en Hechos. B. Palabras y frases que nunca ocurren en Lucas y que aparecen cinco o más veces en Hechos. C. Palabras y frases muy raras en Lucas, pero que aparecen tres o más veces en Hechos. D. Palabras y frases que ocurren siete o más veces en Lucas, pero jamás en Hechos. E. Palabras y frases que en Lucas aparecen veinte o más veces que en Hechos. Luego menciono –en la susodicha “Introducción”– las divergencias entre Lucas y Hechos en materia de pensamiento teológico: en cristología, antropología, soteriología y eclesiología. Por ejemplo, y para abreviar aquí, la historia de la salvación es muy diferente en esas dos obras: en el Tercer evangelio la salvación se efectúa ya en el presente de la vida de Jesús; en Hechos se trata de una salvación en el futuro; el universalismo paulino, con la incorporación de los gentiles a la fe en Jesús como mesías, apenas está esbozado en el Evangelio, pero queda muy claro en Hechos. Insisto también en la notabilísima divergencia –diría contradicción– entre los relatos de la ascensión y las apariciones pascuales del Jesús del capítulo 24 de Lucas en contraste con el inicio de los Hechos. El Jesús resucitado del Evangelio está en la tierra unas veinticuatro intensas horas, mientras que en Hechos 1,3 se afirma que Jesús estuvo cuarenta días enseñando a sus seguidores lo referente al reino de Dios. La subsecuente ascensión en el Evangelio ocurre en ese mismo día tras una cena con los discípulos, cerca de Betania (24,43), mientras que en Hechos tiene lugar en el monte de los Olivos (Hch 1,12). Igualmente es observable, argumento, que los intereses íntimos del autor respecto a los grupos sociales en su presentación de los héroes respectivos –Jesús / Pedro, y Pablo sobre todo– son muy distintos. El Jesús del evangelio lucano aparece casi siempre al lado de los pobres, las mujeres, viudas, y otros oprimidos de la sociedad, mientras que en Hechos ocurre lo contrario: los héroes de la narración se codean casi siempre con gente importante. Así, Pedro trata con el centurión de Jope (10); Felipe, el diácono (Hch 6), con el alto funcionario de la reina etíope, Candace: (8,27) y Pablo, en especial, con gente noble y adinerada como Sergio Paulo (13,7), la rica comerciante de púrpura (16,14), los importantes «asiarcas» que son sus amigos (19,31). Por último, señalo que la historia y vicisitudes de la admisión dentro del canon del Nuevo Testamento de las dos obras, Evangelio de Lucas y Hechos, ha sido muy distinta: cada una fue admitida en el canon por su lado, primero Lucas y, más tarde, Hechos. Todas estas diferencias son minusvaloradas por los estudiosos partidarios de la unidad de autor para Hch y Evangelio de Lucas, entre ellos James D. G. Dunn, que ahora comentamos. Probablemente, pienso, porque se da ya por garantizada tal unidad, lo que cierra los ojos a ver las diferencias. A mí me parece razonable sostener que el monto de las divergencias observables –que es muy importantes– invalida la pretensión de certeza de la unidad de autor de Lucas / Hechos. Por lo menos Dunn debería haber mostrado más dudas. En la mencionada “Introducción” voy a proponer la siguiente hipótesis (que nunca es una certeza): El autor de Hechos pudo ser: · Un personaje del mismo grupo o «escuela» teológica que el autor final del Evangelio de Lucas; · Que su propósito fue continuar la obra del Tercer evangelista –un maestro del grupo, sin duda– con una «historia» o, más bien un anecdotario de los personajes más importantes para su comunidad: Felipe, el diácono; Pedro, uno de los doce; y Pablo, apóstol de los gentiles junto con Bernabé; · Que es muy posible que la ciudad donde se compusieron tanto el Evangelio como Hechos fuera Éfeso, donde convivían diversos grupos de judeocristianos y paganocristianos. · Que es mucho más fácil explicar las concomitancias de vocabulario, estilo, patrones teológicos, etc., cuando se postula que el segundo autor –el de Hechos– imita conscientemente al primero en estilo y teología, y que es mucho más fácil igualmente explicar las divergencias de vocabulario, sintaxis, estilo y pensamiento teológico, si se sostiene que ellas pertenecen al estilo personal (la «huella dactilar») del autor de Hechos, decididamente un seguidor de Lucas y de Pablo y que participa de la teología de ambos, según la hipótesis. · Que precisamente para lograr la unión y visión irenista y pacífica de los orígenes del movimiento cristiano, el autor de Hechos –que concuerda con el del tercer Evangelio– oculta conscientemente las aristas del pensamiento de Pablo que se muestran ante todo en las cartas, cuyo pensamiento subyacente se transparenta a menudo en su obra. · Que no es improbable que este desconocimiento de las cartas de Pablo por parte del autor sea –como tantos otros– un artificio literario en pro de la unidad de la Iglesia, que es su lema. Seguiremos en la próxima entrega con algún comentario más Saludos cordiales de Antonio Piñero http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html DOS NOTAS O AVISOS DE ENLACES: 1. Charla que compartida con Joaquín Riera Ginestar sobre “La Epístola de Santiago” (“El Jesús Histórico y su vínculo con la carta de Santiago”.) en el programa de radio “Luces en la oscuridad”, desde Barcelona: https://www.ivoox.com/jesus-historico-su-vinculo-la-audios-mp3_rf_35035457_1.html 2. “Entre dos tiempos. La pasión de Jesús y los orígenes del cristianismo” Https://www.ivoox.com/09-entre-dos-tiempos-la-pasion-y-audios-mp3_rf_34831734_1.html Enlace al blog: https://entredostiempos.wordpress.com/2019/04/23/radio-09-entre-dos-tiempos-la-pasion-y-expansion-del-cristianismo-con-antonio-pinero/

Lunes, 29 de Abril 2019

Notas

Escribe Antonio Piñero

Prometí en la postal del día anterior que dedicaría unas postales más a ponderar la notable obra de este erudito británico, que –creo; corríjanme si me equivoco– es metodista: una posición ideológica que dentro del denominado “protestantismo” tiene muchas concomitancias con las posturas católicas. El vol. Apareció en inglés en 2003 y en español en el 2009, en Verbo Divino. Tiene casi 1.100 pp., y pienso que es suficientemente conocido. Me centraré en algunos puntos que suscitan mi interés. Me fijo hoy en el prólogo, interesantísimo para percibir la orientación casi completa de la obra, ya que habla ya de dos volúmenes (el segundo, de hecho fue dividido en dos tomos) que se ocupan del fundamento del cristianismo, Jesús, y de la principal base teológica –a la postre la única triunfadora– de su comprensión, Pablo de Tarso. El planteamiento básico de la obra fue pergeñar una ayuda lo más completa posible para entender los escritos del Nuevo Testamento en su contexto histórico. Este propósito me parece estupendo, puesto que se deslinda claramente lo que es la tarea del historiador de la del teólogo. Las dos son necesarias en la comprensión de un corpus religioso como es el Nuevo Testamento. Pero es básico que se diga claramente que la teología puede tomar el inicio de sus vuelos ideológicos en hechos históricos, pero no es historia (investigación y exposición de hechos, su contexto, su comprensión), sino un pensamiento humano, por tanto siempre discutible. La pregunta clave es`: ¿Corresponde el pensamiento teológico a una base histórica sólida, o se fundamenta en un mero acto de fe, independiente de los hechos históricos o incluso contraria en sus postulados a tales hechos? Mi primera disensión se refiere a la importancia Dios Pablo de Tarso. Según Dunn, solo “probablemente” es el primero y más influyente de todos los teólogos cristianos en virtud de la inclusión de sus cartas en el canon” (p. 22). En mi opinión creo que es al revés: La importancia de Pablo como formador dela teología cristina no se debió a tal inclusión, sino a la inversa: el canon fue producido por los discípulos de Pablo a partir de la base de sus enseñanzas plasmadas en cartas, que se difundieron rápidamente entre las comunidades cristianas más numerosas de las ciudades más importantes del Imperio oriental: (Roma), Antioquía, Éfeso, Alejandría, Corinto y otras. En realidad, la confesión paulina de Jesús va expulsando lentamente, en un par de siglos, a las interpretaciones del Maestro que no se acomodaban al sentido paulino de los dos “eventos” principales de la vida de Jesús, su muerte y su resurrección. Dejando, pues, a Pablo para un segundo volumen, Dunn centra su atención en Jesús, y su deseo fue dirigir la mente de los lectores hacia los “datos fundamentales, casi siempre de carácter textual, que es preciso tener en cuenta al juzgar si una tradición puede remontarse a Jesús”. Por ello, afirma Dunn, no duda en plantear preguntas históricas relativas al origen de esas tradiciones obre Jesús. Y es entonces cuando cita que su deuda principal, es decir, su fuente principal de datos para esta reflexión histórica proceden del estudio de los Sinópticos, guiado por las manos de W. D. Davies–D. Allison en Mateo; por R. Pesch, en Marcos y por Josef Fitzmyer en Lucas. Pues bien, creo que conozco la impostación histórica de esos cuatro autores. Son los cuatro totalmente confesionales; los dos últimos son baluartes del catolicismo; quiéranlo o no dependen los cuatro de una ideología definida que no juzgo. Pero: ¿por qué no acudir a historiadores independientes, ajenos a una confesión religiosa, y de probada honestidad intelectual? Por ejemplo, Hyam Maccoby en sus obras básicas, la primera ante todo “Revolution in Judaea”; otros autores que, creo, deberían haber sido consultados son Alfred Loisy; Charles Guignebert; Maurice Goguel, o haber sido mejor atendidos como Paul Winter y Samuel Brandon. A propósito de algunos de estos autores, opino también que es sumamente útil atender a los escritos de estudiosos judíos, como D. Flusser, G. Vermes e incluso el sionista Josef Klausner. Y esto por una razón: aunque los estudiosos judíos puedan ser partidistas y haya que analizar sus opiniones críticamente, ayudan muchísimo a ver lo que a priori no pudo ser Jesús. Ciertamente, algún lector dirá que esta idea supone negar a Jesús cualquier originalidad dentro del judaísmo. No es así en mi intención, sino el punto de vista de palparse mucho la ropa cuando se afirma de Jesús algo que es absolutamente inaudito en la literatura judía de la época de Segundo Templo (s.VI a. C. hasta siglo I d. C.). El análisis de los autores más citados por Dunn (hay un índice específico) nos lleva a la conclusión de que el diálogo de Dunn para la composición de su libro sobre “Jesús recordado” es básicamente con autores confesionales, no con independientes. Un ejemplo lo aclara: Jesús no explicó jamás que era el reino de Dios (sí aclara en las parábolas ciertas circunstancias externas, como su valor, importancia, aparición súbita o lenta, necesidad de vender todo y adquirir esa “perla”, etc.) Pero nunca, jamás, cómo era el reino de Dios y en qué consistía. Insistía en que había que “entrar en él”. Por tanto, inevitablemente, la concepción de Jesús de ese Reino tenía que ser la misma que la de sus oyentes. Pero creo que no existe texto alguno dentro del judaísmo de esa época, que es la de Jesús, en donde se afirme que el reino de Dios ha llegado, sin ningún signo visible de cambio de estructuras terrenales. Con oras palabras: no existe en el judaísmo documentación alguna que piense en un reino de Dios puramente interno, espiritual, de mero cambio de valores internos de las personas, que se inicia con la venida de un mesías y que tendrá su consumación y plenitud dentro de muchos, muchísimos años y siglos. Insisto en que no conozco ninguna fuente judía que afirme eso, ni la hay. Es más, creo que tal concepción estaba fuera totalmente de la mentalidad judía de la época. Reitero: no existe pensamiento semejante en el judaísmo. Por tanto, si se sostiene que esa fue la concepción del reino de Dios de Jesús –totalmente nueva y revolucionaria dentro del judaísmo– hay que probarlo concienzudamente. No bastan meros y controvertidos indicios de parábolas, que tienen otras interpretaciones, o las exégesis de algunos dichos altamente aislados y sospechosos en cuanto a su autenticidad, por ejemplo, Lc 17,20. Los autores judíos nos hacen estar en guardia en estos puntos. Quizás otro día me detenga algo más en el análisis del punto de vista de Dunn acerca de la proclamación nuclear de Jesús: al anuncio de la inminente venida del reino de Dios, no de que ya había llegado. Saludos cordiales de Antonio Piñero http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html

Jueves, 25 de Abril 2019

Notas

Escribe Antonio Piñero

Con la publicación de este volumen, que comentaré brevemente y cuyo título aparece arriba, James D. G. Dunn concluye una obra ciclópea que en conjunto tiene nada menos que 4.527 páginas. El primer tomo “Jesús recordado” trata de la figura y misión de Jesús (Secciones 1-19). El segundo (dividido en dos volúmenes: más de 1400 páginas) se ocupó de los inicios de la historia del cristianismo desde Jesús a Pablo, comenzando por Pentecostés / la comunidad primitiva de Jerusalén hasta la descripción de la confluencia de las figuras de Pablo, Pedro y el autor/autores del Evangelio de Juan (secciones 20-30/31-37) a finales del siglo I. Y el tercer tomo (secciones 38-50) comienza con la historia del surgimiento de la Gran Iglesia, y desarrolla un estudio a fondo de las fuentes disponibles para una consideración global del cristianismo en los siglos I y II. La obra concluye con el estudio crítico de la “Escuela johánica” y la descripción provisional de un cristianismo que se encarrila hacia su configuración definitiva en los siglos III y IV bajo la guía, según Dunn, de Pedro (¿?) y Pablo. Los signos de interrogación se refieren a que la tradición apunta a Pedro como columna de la futura Gran Iglesia, pero eso es más una situación ideal que real. En la existencia real del desarrollo del cristianismo, las ideas propias, teológicas, de un galileo rudo y animoso, judeocristiano puro, tuvieron poco que ver. La edición de esta tetralogía imponente es de la editorial Verbo Divino. El último volumen se publicó en inglés en 2015, y ha aparecido en castellano ya bien entrado 2018. ISBN de este último volumen es 978-84-9073-338-7. El ISBN de la obra completa, 978-84-8169-917-3. Quiero destacar aquí la tremenda labor del traductor, Serafín Fernández Martínez, quien (supongo) ha debido entregarse casi en exclusiva a la tarea de hacer accesible la obra a los lectores hispanos. La traducción es muy buena en líneas generales y va mejorando, sin duda, con las sucesivas entregas. La disposición de la obra completa hace que en el tomo III (volumen IV) el lector se encuentre en gran parte de las páginas con una aparente repetición del estudio de algunas de las obras ya analizadas en el tomo I (vol. I), a saber y en concreto, los Evangelios, que vuelven a ser objeto de estudio…, pero desde otro ángulo diferente, no con la vista puesta en deducir de ellos la figura del “Jesús recordado” (el inicio de la obra), sino como escritos en sí mismos que hacen que el Jesús recordado se convierta en el “Evangelio de Jesucristo”, que es la base para el desarrollo del cristianismo, basado en la reconfiguración, o reinterpretación de éste en los Sinópticos y en los Evangelios de Juan y de Tomás gnóstico. Son, pues, perspectivas distintas. El tomo III, el aparecido en 2018, concluye, pues, el estudio del cristianismo en sus comienzos. Se inicia el volumen con el análisis de “La tradición de Jesús en el siglo II: PP. Apostólicos y Apologetas, y la descripción, breve, de otras corrientes de tradición: estudio breve de los “ágrafa” (es decir, palabras de Jesús, unas posiblemente auténticas; otras, no que no aparecen en los Evangelios canónicos); de los papiros fragmentarios que recogen textos evangélicos en circulación en el siglo II; de los evangelios judeocristianos (“Hebreos”, “Nazarenos”, Ebionitas”), y sobre todo, de la tradición gnóstica sobre Jesús de los siglos II y III (“Diálogo del Salvador”; “Apócrifo de Santiago”; “Evangelios” de Felipe, de María Magdalena y de la Verdad, más el famoso “Evangelio de Judas” y, el probablemente espurio, “Evangelio secreto de Marcos” (el publicado por Morton Smith hacia 1973), que hemos reseñado varias veces en estas páginas. Viene luego –en este mismo último volumen– la exposición de la teología judeocristianismo. En mi opinión la vigencia de esta teología que va contra el núcleo del Nuevo Testamento, la divinización de Jesús, fue más importante en los siglos I y II de lo que cree la normalidad de los cristianos hoy día, ya que supuso un intercambio fluido de creyentes en Jesús como mesías judío, humano, profeta, entre el judaísmo normativo del momento y la Gran Iglesia, paulina. Los temas aquí, en esta última parte, son muy interesantes: la enigmática figura de Santiago; ¿qué ocurrió con la iglesia de Jerusalén? ¿Cómo fue el Santiago gnóstico? ¿Hubo muchos escritos cristianos del siglo II con un carácter netamente judío? ¿Es razonable pensar que en esos primeros siglos hubo realmente un abismo insalvable entre el judaísmo y el cristianismo? ¿O más bien una comunicación fluida? Tensiones, desavenencias, algunos –pocos– reencuentros definen el siglo II. Otros temas tratados por Dunn aquí son: la apertura a los gentiles dentro del primitivo judeocristianismo; el influjo en judíos y cristianos de la destrucción del templo de Jerusalén en el 70 d. C.; el rechazo judeocristiano y paganocristiano a las rebeliones judías posteriores (114-117, en la Cirenaica-Libia y Egipto; Rebelión de Bar Kojba en 132-135) y la consideración por parte judía de los judeocristianos como “notzrim” (herejes judíos), o “minim” (herejes de origen pagano). Todo este conjunto de hechos lleva a lo que el autor denomina “La separación de los caminos”, de modo que se fue perfilando la idea de que “el principal ‘otro’ para el cristianismo en su primitivo desarrollo es el judaísmo” y al revés, “el principal ‘otro’ para los judíos es el cristianismo primitivo”. En esta última sección de este cuarto volumen quiero destacar también los temas principales de las dos últimas grandes secciones de la obra completa: “La influencia continua (y formativa) de Pablo, Pedro y del cristianismo johánico (Evangelio de Juan y Cartas; Apocalipsis, que es obra de un autor muy diferente, pero muy judeocristiano); de las Odas de Salmón y el estudio de los inicios del gnosticismo cristiano. Como puede observarse por esta visión panorámica, los temas tratados son, en mi opinión, súper interesantes. La conclusión del autor, James D. G. Dunn, llegado al final de su obra magna, me parece reveladora, y sobre ella hemos de volver a comentarios posteriores. La condición absolutamente judía de Jesús pasa a un segundo plano. Cuando el cristianismo primitivo puso sus ojos en el “Jesús / Cristo” celestial, emerge la gran figura de Pablo en la conformación del cristianismo hasta nuestros días, lo hubieran sentido –o no– claramente los cristianos del siglo II y quienes hoy apoyan el influjo decisivo petrino en este desarrollo. Nunca afirma Dunn que existiera una gran iglesia petrina que fuera exactamente la unificadora y unificante de las diversas ramas judeocristianas y paganocristianas, sino que fue la forma de cristianismo de Ignacio de Antioquía, netamente paulina, la que “se llevó el gato al agua”, aunque otras formas de cristianismo no desaparecieran nunca… incluso hasta hoy. Como puede observarse, la obra de Dunn es tan tremenda –como la de J. P. Meier, publicada en la misma Editorial– que ha de ser tenida necesariamente en cuenta por los investigadores del cristianismo primitivo. Agradezco mucho en verdad a Verbo Divino el notabilísimo esfuerzo de ponerla a disposición del público. Seguiré comentando en postales posteriores algunos aspectos que me puedan parecer más interesantes de esta obra en su conjunto. Saludos cordiales de Antonio Piñero http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html

Lunes, 22 de Abril 2019

Notas

Escribe Antonio Piñero

Armand Puig i Tàrrech, viejo amigo, y a la vez adversario dialéctico, cortés y educado, en algunos programas de radio y TV de años pasados, ha publicado hace relativamente poco un texto interesante –se trata de un libro muy bueno– para los amantes del cristianismo primitivo, y en especial para aquellos que se sienten atraídos –que no son pocos– por el pensamiento gnóstico y su perduración hasta hoy día. El título del libro es el que encabeza esta postal, al que le he añadido el vocablo “Introducción”, que no está en el subtítulo, pero creo que con justicia debe mencionarse. Lo ha publicado Verbo Divino, de Estella, 2018. Tiene 536 pp. y su ISBN es 978-8-9073-320-2. Precio 75 €. De los 50 textos gnósticos distintos a otros fragmentos previamente conocidos, originales, que han aparecido en los 13 códices de Nag Hammadi, el Codex Berolinense Gnóstico 8502 y el Códice Tchacos-Minia, A. Puig traduce y comenta con notas aclaratorias, ocho obras importantes. Son los siguientes: Evangelio de Tomás (gnóstico; no confundir con el Evangelio del “Pseudo Tomás, filósofo israelita”); Evangelio de Felipe; Evangelio de la Verdad; Diálogo del Salvador; Evangelio de María; Primer Apocalipsis de Santiago; Apócrifo y Evangelio de Judas. Y como complemento ofrece al lector el importante documento de Ptolomeo gnóstico, “Carta a Flora” y el famoso “Himno de la Perla” de los Hechos Apócrifos de Tomás. La introducción a la gnosis que encabeza el libro me parece estupenda. La he comparado, como es natural, con la que hicimos Josep Montserrat y yo para la edición de los textos de Nag Hammadi, de unas cien páginas, que presentaba introducción a los descubrimientos y a la gnosis en general (poco) y mucho a la de Nag Hammadi en concreto. Lo bueno de la “Introducción al gnosticismo” de A. Puig es que antes de abordar las ideas básicas del gnosis, introduce al lector en las fuentes generales para el estudio de la gnosis (judía y cristiana; de los siglos II y III), gnosis que será también base de la Cábala y del misticismo judío y cristiano), y hace además un repaso general por las ideas maestras de los diversos maestros gnósticos, desde Simón Mago y Menandro hasta Valentín. Como tal cosa no la hicimos Montserrat y yo, ya que nos concentramos exclusivamente en Nag Hammadi, la obra de Puig es un buen complemento. A la vez, debo decir que en lo que respecta a Nag Hammadi la Introducción de Monserrat y mía (en el volumen I de la edición de Trotta) es más completa. En una palabra: ambas Introducciones se complementan muy bien. Y puedo decir que es difícil que el lector de lengua castellana encuentre algo introductorio que sea mejor que estas dos “Introducciones” unidas. Honestamente dicho y sin falsos remilgos. En segundo lugar, las “Introducciones” concretas de Armand Puig al Evangelio gnóstico de Tomás y otras obras de Nag Hammadi (Evangelio de Felipe, de la Verdad, etc.) son bastante más amplias que las publicadas en los tres volúmenes de Trotta; ello es natural, porque dispone de muchas más páginas al tratarse de una selección de obras. Ahora bien, son igualmente buenas; por ello me parecen también recomendables ante los lectores. Especialmente interesante resulta ser la del Evangelio de Tomás, amplia, ordenada, clara, con notas muy abundantes e ilustrativas. Y respecto al “Apócrifo de Juan”, otro “plato fuerte” entre las obras de Nag Hammadi, el volumen de A. Puig tiene la ventaja de presentar a dos columnas la versión larga (Códices de Nag Hammadi II 1) y la breve del Papiro Berolinense (BG), mientras que la de Trotta (de nuevo como es natural tratándose de una edición de los 50 códices), publica solo la versión larga; alude a la del Códice de Berlín solo cuando parece oportuna la mención. En conjunto, pues, repito que tanto las introducciones como las notas de A. Puig son muy aclarativas y recomendables. Me parece oportuna, en la edición de A. Puig el hincapié en que la composición del Evangelio de Tomás no es unitaria. Pueden distinguirse dos estadios (“Tomás 1”: compuesto hacia el año 100 = coetáneo con el Evangelio de Juan; y “Tomás 2”: redactado hacia el año 150; posterior por tanto al primer cierre informal del número de textos que habrían de componer el futuro Nuevo Testamento). Está muy clara y bien expuesta por parte de A. Puig la teología específica de cada uno de las dos secciones y las relaciones entre sí de esos dos estadios de composición. Respecto al Evangelio de Judas –que tanto llamó la atención en 2006 (cuando se dio a conocer en público la primera reconstrucción de un códice casi aniquilado por las manos y prácticas de los marchantes) debo señalar que la edición de F. Bermejo, “El Evangelio de Judas. Texto bilingüe, introducción y notas, Editorial Sígueme (Biblioteca de Estudios Bíblicos Minor 19), Salamanca, 2012. 174 pp. ISBN: 978-84- 301-1796-3, me parece mejor, más completa y más técnica que la de A. Puig, aparte de presentar el texto copto muy bien editado. Confieso que me extraña que nuestro autor, Puig, no mencione esta edición de Bermejo, tan accesible, como suelen ser las obras de la editorial salmantina. La edición de este último se fija más que Puig en la relación del Evangelio de Judas con el Nuevo Testamento y con la literatura patrística. Posee un abundante y exhaustivo aparato de notas que refleja el estadio más reciente de la investigación (y que contiene a menudo variantes de reconstrucción propuestas por diversos estudiosos y su evaluación), que son tanto aclaraciones filológicas como doctrinales. La bibliografía es más completa y actualizada hasta el 2012. Por otra parte, sin embargo, me parece más clara y comprensible para el lector la exposición que hace A. Puig sobre la “figura de Judas en este Evangelio”. Se entiende muy bien en qué posición queda este personaje respecto a la salvación (que no llega a conseguirla al completo) y por qué razones. Puig insiste con razón en que Judas aparece como una figura trágica, que no tiene acceso a la “generación santa”: no se salva como a veces hemos afirmado, pero tampoco se condena. Tras su muerte, su puesto estará en el “décimo tercer eón”, el más alto, pero fuera de Pléroma, fuera del “cielo” o ámbito divino (49,7.19) y ahí permanecerá por toda la eternidad. El Evangelio de Judas es una crítica acerva a la iglesia que le tocó vivir al desconocido autor, a esa iglesia “normal”, no gnóstica, llena de individuos medianos, simplemente psíquicos, no espirituales; la crítica del autor del Evangelio de Judas alcanza también directamente al sistema sacrificial de la Iglesia que se continua con la eucaristía y a los apóstoles, personajes tan repelentes para él como las autoridades judías del momento de la muerte de Jesús. Y el Salvador (de los gnósticos) se ríe de todo. El capítulo 10 del libro de Puig es una suerte de anexo, que ofrece el muy famoso “Himno de la perla”. Esta composición presenta poética y simbólicamente el mito gnóstico en su conjunto, centrado en el destino e itinerario del alma, desde que nace en ámbito celeste, es arrastrada a la tierra y vuelve al lugar del que procede. Aquí me vuelve a llamar la atención que nuestro autor, A. Puig, desconoce por completo la edición multilingüe de los Hechos apócrifos de los Apóstoles en cuatro volúmenes (de los cuales el IV está en preparación muy avanzada) que hemos publicado Gonzalo de Cerro y yo mismo en la Biblioteca de Autores Cristianos (B.A.C.). Tal edición presenta el griego y el latín de los Hechos apócrifos; traducción española y muchísimas notas; los textos coptos y siríacos no se muestran en la lengua original, sino que se dan en traducción literal). Creo que los volúmenes de la B.A.C. están en todas la bibliotecas españolas y no son, para nada, desconocidos. El Himno de la perla (con su texto griego se halla en el vol. II, 2005, pp. 1092-1112. Además se ofrece la traducción de otro himno –añadido por el texto siríaco– del mismo “Tomás”, muy interesante, que es como un contrapeso ortodoxo a la gnosis del himno conservado en griego). Estas dos ausencias señaladas pueden fastidiarme personalmente, porque se trata de textos en castellano, de obras buenas, perfectamente accesibles. Andamos como locos detrás de autores que escriben en inglés y que apenas usan la bibliografía alemana, francesa e italiana y nos olvidamos de lo que tenemos en casa… que para colmo sí que utilizamos bibliografía en esas lenguas que parecen ignorar los autores ingleses y norteamericanos. Debo confesar, sin embargo, que dos estas ausencias no afectan a la calidad en sí del libro de A. Puig, que en su conjunto, lo repito, me parece estupendo, instructivo e interesante. Les gustará, sin duda, a los aficionados a la gnosis y al gnosticismo. Saludos cordiales de Antonio Piñero http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html

Jueves, 18 de Abril 2019

Notas

Escribe Antonio Piñero

Encontré en un catálogo enviado por internet el libro siguiente: José Miguel García Pérez, “La pasión de Cristo. Una lectura original”, de Editorial Encuentro (Colección 100XUNO, 52), Madrid, 2019, 2013 pp. ISBN: 978-84-9055-976-7. Lo pedí para reseña y me lo enviaron. Y fue una decepción. Pretende ciertamente ser original en sus planteamientos, pero creo que no son los correctos desde el punto de vista histórico. La idea básica del libro es: aunque hay contradicciones en los Evangelios, y se han enumerado muchas en los libros de investigación, sobre todo en el relato de la Pasión, tales contradicciones son totalmente salvables si se estudia bien el trasfondo arameo de la redacción evangélica, se reconstruye el original, se cae en la cuenta como casi siempre se ha entendido incorrectamente, se hace una nueva traducción de los pasajes difíciles… y se encontrará que todas las dificultades de comprensión de los textos, y las contradicciones entre ellas se resuelven maravillosamente. Y la conclusión es: La historia de la Pasión no tiene por objetivo describir con detalle los hechos, sino mostrar que lo sucedido no ocurrió por azar, sino por la voluntad del Padre. Para ello se utilizan motivos bíblicos, sobre todo los Cantos del Siervo (en especial Is 52,13-53,12) y los Salmos 22 y 69. Pero el examen revela que están equivocados quienes sostienen que los hechos fueron moldeados para que se acomodan a profecías previas, sino que los hechos fueron rigurosamente ciertos; solo que se ilumina su significado cuando se contrastan, o se leen a la luz de la palabra divina. Además queda claro que los romanos nada tuvieron que ver con la condena de Jesús, sino que esta fue obra del Sanedrín, llevado por su celo de defender la santidad de Dios. Y luego sigue el análisis de los pasajes más importantes de la Pasión que confirman el punto de vista evangélico y eclesiástico. Jesús fue a Jerusalén para morir y u muerte fue asumida como expiación de los pecados de todos los hombres. Como se ve, esta lectura no tiene nada de original. Y tampoco el esfuerzo de análisis del sustrato arameo de los Evangelios, que lleva haciéndose muchísimo tiempo. El autor se apoya sobre todo en los trabajos de M. Herranz Marco, que cita profusamente. Mis dificultades ante esta elucidación y propósito del libro son las siguientes, entre otras: · El punto de partida de que “para conocer el significado profundo de lo acontecido en la Pasión se requiere una inteligencia que no nace de estudio histórico y filológico, sino de la pertenencia a la Iglesia, donde pervive el acontecimiento y el testimonio que nos legaron los testigos”, es absolutamente discutible: la historia es pura historia y la interpretación de la Iglesia desde el principio es teología. Y la teología es pura obra de la interpretación, e imaginación humana, movida por intereses que van más allá y están fuera de la historia. No es posible admitir una hermenéutica sacra y especial para los Evangelios ya que transmiten “La palabra de Dios”. No es posible. · No tiene en cuenta el autor prácticamente ninguna investigación que pueda mostrar argumentos en contra de este punto de vista tradicional. Ni siquiera la investigación muy ortodoxa de los libro editados por el grupo de Rafael Aguirre, publicados por Verbo Divino, y que he comentado muchas veces en este medio. Esta ausencia es clamorosa. Igualmente no cita de ningún modo los argumentos de la investigación histórica independiente, muy rigurosa, extremadamente argumentativa y analizadora de las fuentes, como puede ser la obra de F. Bermejo de 2018 y años anteriores, de J. Montserrat, G. Puente Ojea, o de mí mismo, quienes en conjunto hemos publicado mucho en castellano sobre el tema de la Pasión. Por tanto no hay contraste de argumentos, sino omisión absoluta de un análisis a fondo de las razones, muy poderosas y ponderadas, para dudar… al menos de la exactitud histórica de los relatos de la Pasión. Como la historia antigua es una reconstrucción, y dado que los Evangelios no son obras de historia, es precisa la crítica. Hay que atender necesariamente a otras posiciones para estar seguros de · No me parece de recibo el suponer siempre que cuando hay una dificultad seria que los textos, incluidos algunos tan tardíos como los Hechos de Apóstoles (muy probablemente de principios del siglo II), hay que recurrir al trasfondo arameo. Son textos compuestos en griego decenios y decenios después de la muerte de Jesús. Por tanto, no es nada seguro que haya un trasfondo arameo. Por ejemplo, sostiene el autor que los relatos que narran la muerte de Judas (Hch 1,18 / Mt 27,5) tienen, los dos, un sustrato semítico, que bien analizado, nos indica que “ahorcarse” / “caer de cabeza, reventarse las entrañas” son en realidad dos meras maneras de afirmar el mismo hecho. He aquí la reconstrucción del texto de Hechos 1,18, tras el estudio de ese presunto trasfondo, según García Pérez: “Este, pues, hizo comprar un campo con el salario de la iniquidad; y habiéndose arrojado a un pozo de cabeza, para ser recogido fue reventado por medio y se derramaron todas sus entrañas”, que coincide en lo sustancial con Mateo, texto de debe leer: “Y se fue (dando fin a su vida) ahogándose”. No me convence en absoluto. · No me parece de recibo analizar los textos la Última Cena solo por medio de los pasajes evangélicos sin mencionar –y analizar igualmente– 1 Corintios 11,23-27, texto mucho más antiguo y que es la base de las interpretaciones posteriores evangélicas. Por ello no es posible mantener que el texto más antiguo es Mc 14,25. · No me parece de recibo dar por supuesto como histórica la escena de la “agonía” de Jesús en el huerto de Getsemaní e interpretarla haciendo coincidir el significado de la oración de Jesús propuesto por los Evangelios (Jesús no fue escuchado por Dios en su plegaria de que “pasara de él el cáliz de la muerte”) con la –al menos en apariencia– radicalmente opuesta de Hebreos 5,7-8 (Jesús sí fue escuchado por ser el Hijo). El autor supone que Hebreos tiene en este pasaje un trasfondo semítico que no se ha entendido bien. El autor no dice que Jesús “fue escuchado”, sino que “era digno de ser escuchado a causa de que… era el hijo”. Con esta reconstrucción las dos versiones dicen lo mismo. A pesar del razonamiento lingüístico del autor, el hincapié del análisis se torna un caso de disputa acerca de palabras, cuando lo importante es discutir históricamente la probabilidad/improbabilidad de que la escena sea real. · No es verosímil históricamente la defensa por parte de nuestro autor de la existencia real de un juicio judío contra Jesús cuando se ha escrito tantísimo sobre la imposibilidad histórica de tal juicio tal como lo pintan les Evangelios sinópticos. Lo curioso aquí que el autor cita la obra de Paul Winter, “On the Trial of Jesus” (Sobre el juicio de Jesús) de 1961, donde se defiende lo contrario al autor. Pero no discute a fondo los argumentos. · Tampoco es verosímil –es de hecho ahistórica– la postura de un gobernador romano como Poncio Pilato –bien conocido por fuentes extrabíblicas, como Filón de Alejandría–, que trata de defender la inocencia de un Jesús acusado por las mismas autoridades judías de sedición contra el Imperio, de desviar a las multitudes del camino recto y de no pagar los impuestos. Es incomprensible, sobre todo teniendo en cuenta lo que se ha escrito últimamente acerca de la crucifixión colectiva (de Jesús rodeado probablemente por dos simpatizantes suyos) por parte de los romanos. · La conocida y tremenda frase que Mt 27,25 pone en boca de “todo el pueblo”: “«¡Su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos!»”, es interpretada de otra manera. Según García Pérez, estudiando a fondo el “indudable” sustrato semítico de ella, hay que entenderla no como afirmación, sino como una interrogación y con otro sentido: “¿Estará contra nosotros su sangre (= nos hará culpables), siendo por el bien de nuestros hijos?”. Afirma el autor: “Si tenemos en cuenta el sustrato arameo de la tradición podemos traducir de un modo diferente esta expresión mateana, adquiriendo un sentido diáfano, en el que desaparecen todos los problemas reseñados” (p. 141). No veo por ninguna parte el sentido “diáfano”. No sigo más, pues podrían ponerse en cuestión casi todos los puntos que defiende la obra. Téngase además en cuenta que la reconstrucción del sustrato arameo de los Evangelios es absolutamente problemática desde un punto de vista meramente técnico. Lo digo por experiencia después de haber recogido durante más de quince años –en mi “Boletín de Filología Neotestamentaria” (se publicaba en inglés), aparecido en la revista de igual nombre– todo lo que encontraba en las revistas más importantes del mundo sobre reconstrucciones a partir del arameo, y observar cómo no había unanimidad alguna. Cada uno reconstruía el presunto trasfondo arameo como Dios lo daba a entender. En síntesis: aunque me haya sido gentilmente enviado este libro para reseña, no puedo hacer una crítica positiva. Y lo siento, porque comprendo la buena voluntad del autor de defender con uñas y dientes lo que es el sustrato de su fe en Jesús y en los relatos evangélicos, y comprendo su deseo que resolver las incongruencias y contradicciones que él mismo admite como existentes en el texto original griego evangélico. Intención muy loable, pero que no me parece válida, pues en el fondo y en la forma introduce la teología dentro de la historia, movido por el deseo explícito de defender a ultranza una posición previa. Saludos cordiales de Antonio Piñero http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html

Lunes, 15 de Abril 2019

Notas

Escribe Antonio Piñero

Tenemos en castellano dos importantes ayudas para leer y comprender el Antiguo Testamento publicadas por la editorial Trotta, que se complementan entre sí muy bien. La primera es de 2014, “Historia de la literatura hebrea y judía”, obra de 24 especialistas dirigida por Guadalupe Seijas; volumen muy amplio (970 pp.) que abarca incuso hasta la literatura yidish moderna. Y hay otra, aparecida en 2018, con el título “Historia literaria del Antiguo Testamento. Una Introducción”, de Konrad Schmid, profesor de Antiguo Testamento en la Universidad de Zurich (bien traducida por José María Ábrego). Esta última obra es breve, 340 pp., incluidos índice y bibliografía. ISBN: 978-84-9879-744-2. De la primera di cuenta hace tiempo, el 12-12-2014, en este medio, y en lo que respecta al material que aborda la segunda obra (el estricto Antiguo Testamento) contiene capítulos que ayudan mucho (desde el principio hasta la sección 8ª), inclusive el último, que trata de la formación del canon del Antiguo Testamento (hasta la p. 208; la obra primera completa tiene 38 secciones). Ahora quiero fijar mi atención en la segunda obra, la de K. Schmidt, porque –aunque se trata de una historia de la literatura– aborda el mismo material que las primeras secciones de la primera mencionada –como he indicado– añade al principio interesantes ideas desde el punto de vista del método de estudio de la Biblia hebrea y de la historia de la investigación. Que se publiquen libros sobre el Antiguo Testamento me parece necesario, porque incluso para los lectores cultivados, sobre todo los de cierta edad, es un tema que ha quedado relegado a un segundo plano de interés. Y no digamos nada entre lectores jóvenes, que ya no han recibido enseñanza al respecto, en la escuela o colegio: la denominada “Historia Sagrada” quedó eliminada. Ahora los personajes del Antiguo Testamento les suenan a estos jóvenes casi lo mismo que a un japonés. Esto lo he dicho alguna vez más. Sin embargo, la Biblia hebrea forma parte activa del canon de libros sagrados del cristianismo, profesado por la inmensa mayoría de occidentales, aunque sea solo culturalmente. En realidad, la historia del cristianismo triunfante (desde el 70 cd en adelante), el paulino, hizo poco caso al Antiguo Testamento, incluso ya desde la época de los evangelistas. Ciertamente la Biblia hebrea era su única Escritura; pero los cristianos la utilizaban sobre todo para probar la verdad de lo que ya sabían de antemano sobre Jesús como mesías. La Biblia hebrea era para ellos más bien un conjunto de textos-prueba, probatorios de que con Jesús había llegado la plenitud de los tiempos. Pero no era una guía de vida, pues para eso tenían ya la “Ley del Mesías” (Gálatas 6,2). El libro de K. Schmid plantea la consideración de los libros del Antiguo Testamento desde una perspectiva histórico-crítica; por tanto, no es simplemente una introducción a cada libro, que le da una fecha de composición, habla algo del posible autor y de las tradiciones que recoge, y hace un resumen de su contenido. Es más: plantea cómo se ha ido desarrollando en la historia el contenido de los libros veterotestamentarios y de las relaciones internas que hay entre ellos; lo cual ayuda muchísmo a la comprensión. Como señalé arriba, me parece interesante el resumen de la historia de la investigación del Antiguo Testamento, investigación desarrollada sobre todo por estudiosos alemanes, como ha ocurrido en el Nuevo Testamento, en el siglo XIX y XX. Esa historia nos proporciona una visión de los avances que supusieron poco a poco una perspectiva de consenso sobre la génesis y el contenido de los diversos géneros literarios de la Biblia (leyes; narraciones históricas; plegarias; sabiduría popular y técnico-teológica; profecías, etc.) y luego de los libros en concreto. La trama de la historia literaria de los libros del Antiguo Testamento es desarrollada por el autor en tres niveles. El primero es el histórico (etapas históricas en la que se componen los libros de la Biblia hebrea: preasiria [sumeria y acadia] - asiria- babilónica - persa- griega helenística). El segundo es el nivel de los diversos ámbitos literarios o géneros, que acabamos de enumerar, y sólo en último lugar se tratan brevemente las obras concretas del Antiguo Testamento y su posición dentro de la historia literaria. Me parece importante también la insistencia del autor en la idea de que las obras literarias no se entienden bien si no se atiende rigurosamente al contexto exterior de ellas, y en segundo lugar a su relación intrínseca con el conjunto del corpus de obras del que forman parte. Esta consideración del contexto y de las relaciones internas de las obras de la Biblia vale –entre otras cosas– para que el intérprete de hoy, o el predicador, no diga realmente tonterías (desde un punto de vista científico e histórico) cuando trata de aplicar al siglo XXI lo que dicen los autores de un pasado tan remoto. Ahora bien, el autor advierte que su obra no se atiene solo a dilucidar para el lector de hoy el presunto significado estrictamente original de los textos, sino su recepción/interpretación por otros autores del corpus bíblico hasta que este se cierra con la formación del canon. Eso quiere decir que hay que atender tanto al sentido original como al que le dieron los autores bíblicos posteriores… hasta el cierre del canon. Esto es importante de nuevo. Pongo un ejemplo: en el Génesis y Éxodo se recogen leyendas muy antiguas, ciertamente. Quizás las de Abrahán proceden de los siglos XVIII o un poco posteriores antes de la era cristiana. Pero no importa al lector de la Biblia lo que podrían haber significado en aquellos remotos momentos, sino lo que significaron para los autores bíblicos que las recibieron e interpretaron muchos siglos después hasta el cierre del corpus bíblico. Así, tiene importancia cómo se pueden ordenar obras, contenidos y significados por tradiciones; de este modo se aúnan los significados previos y las relaciones con otras tradiciones de la Biblia hebrea. Y otra observación a propósito del valor de enfocar como literatura, y su historia, los libros del Antiguo Testamento: que nadie piense que, a la hora de hacer valoraciones teológicas, inevitables, del ideario bíblico antiguo, esta disciplina histórica (la historia literaria) va a adoptar una metodología especial, una especie de hermenéutica sacra, ya que los textos de los trata son considerados sagrados. No es así. Al igual que lo que he proclamado tantas veces respecto al Nuevo Testamento, los libros y tradiciones, etc., de la Biblia hebrea serán escrutados por la historia literaria del mismo modo que cualquier otro texto de la Antigüedad. No se aplica a los libros bíblicos el criterio de una presunta verdad teológica previa, o la idea de que están inspirados por la divinidad, idea recibida por la tradición eclesiástica de siglos, sino la metodología corriente y moliente de la historia antigua. Ni más ni menos. Pero aseguro al lector que los descubrimientos de sentido/significado serán por ello más apasionantes, y serán más objetivos. Por último, y aparte del servicio proporcionado al informar sobre los libros de la Biblia hebrea de un modo breve e introductorio, este libro de K. Schmid tiene al final una breve historia de la formación del canon veterotestamentario que me parece muy sugerente: efectúa una distinción entre Escritura, concepto muy antiguo, y canon, mucho más moderno; informa sobre cómo se puso por escrito toda la literatura de la Biblia hebrea en el arco de la historia, y cómo y por qué se fue desarrollando el proceso de formar un “pensamiento conjunto” con una cierta coherencia interna, de un conjunto que hoy denominamos “canon” del Antiguo Testamento. La bibliografía de un libro, que en sí apenas tiene 270 pp. de texto, es muy amplia: abarca la pp. 279-332. El lector que esté interesado en aspectos que se tratan fugazmente en esta “Introducción” tiene abundantes indicaciones de dónde puede informarse. Pero, como siempre, casi nada en lengua española. En síntesis, el libro de Konrad Schmid es breve, aparentemente sencillo, pero muy lleno de ideas. A mí me ha parecido un interesante complemento al libro dirigido por la Dra. Seijas que mencioné al principio. Y bienvenido porque no hay demasiados libros sobre el Antiguo Testamento. Saludos cordiales de Antonio Piñero http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html

Jueves, 11 de Abril 2019

|

Editado por

Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.

Secciones

Últimos apuntes

Archivo

Tendencias de las Religiones

|

|

Blog sobre la cristiandad de Tendencias21

Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |

|

Notas

Notas