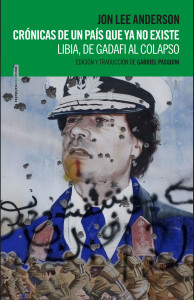

Jon Lee Anderson: Crónicas de un país que ya no existe. Libia, de Gadafi al colapso. Madrid: Sexto Piso, 2015 (200 páginas). Edición y traducción de Gabriel Pasquini.

Cuando en el plazo de unas semanas, entre diciembre de 2010 y enero de 2011, se sucedían las incesantes manifestaciones de protestas contra el régimen tunecino de Ben Ali, la inquietud se apoderó de la liga de los autócratas árabes.

Muammar al-Gadafi fue uno de los primeros miembros de ese club en manifestar, públicamente, su preocupación por la dimensión regional que podían adquirir los acontecimientos que tenían lugar en el vecino país.

De hecho, desde el primer momento expresó su apoyo al tambaleante presidente tunecino para luego, ante su irreversible caída, rectificar y aceptar —al menos nominalmente— la voluntad del pueblo tunecino.

Sin duda, tan rápido viraje se debió a su conocida astucia para adaptarse a las nuevas situaciones y, en particular, al intento de neutralizar el temido contagio en su propio país.

Pero todos los esfuerzos y argucias del poder fueron vanos. La represión de las protestas no cumplió con la tradicional función de acallarlas como en ocasiones anteriores; por el contrario, sólo contribuyó a retroalimentarlas durante su primera fase de ascenso, a semejanza de lo que sucedió en otros países árabes.

La barrera del miedo había sido rebasada y no había vuelta atrás. Precedida por la mencionada caída de Ben Ali y, a continuación, por la de Mubarak en Egipto, se inició la contestación política en Libia. Parecía que había llegado el turno al Hermano Líder, después de 42 años ininterrumpidos en el poder.

A propósito de estas longevas dictaduras, Jon Lee Anderson pregunta “¿Cuál es el momento adecuado para irse?” y seguidamente advierte que, por lo general, la historia muestra que suele ser “demasiado tarde”. A lo que cabe apuntar que, en realidad, la idea de abandonar el poder no está prevista en la agenda de los dictadores.

Es más, en no pocos casos, en las autocracias árabes se ha instaurado una sucesión familiar en el poder, no sólo en las monarquías, donde está institucionalizada la sucesión, sino también en las repúblicas. Siguiendo la estela de la dinastía Kim en Corea del Norte, Hafez al-Assad se aseguró antes de morir (2000) que su hijo Bashar tomara el relevo en el poder. Semejantes intentos se vieron frustrados por las revueltas árabes en Egipto y en Libia.

En la Libia de Gadafi se entremezclaron algunas de las características de las petromonarquías del Golfo (escasa población, ingentes recursos energéticos y economía rentista) y de las repúblicas árabes (presidencialismo autoritario y nacionalismo de tintes socializantes, según el pensamiento de Gadafi publicitado en su Libro Verde).

Denominador común de ambas formas estatales ha sido, junto al autoritarismo, el nepotismo y el neopatrimonialismo. Prácticas de gobierno que han labrado, a su vez, un importante vacío institucional (cualquier hijo de Gadafi podía sortear o rebasar la autoridad de un ministro); además de la extrema debilidad de su sociedad civil.

La actual fragmentación política del país no es precisamente ajena a su longeva dictadura, con la sistemática proscripción de partidos políticos y movimientos sociales; unido a la persecución de toda disidencia u oposición, que evitó la formación de una élite política o potencial liderazgo.

En consecuencia, a esta carencia de sociedad e instituciones civiles, se suma la ausencia de una fuerza o coalición política predominante, que lidere la transición y la reconstrucción posbélica del país. Algo que no parecieron prever quienes diseñaron y alentaron la intervención de la OTAN.

Por el contrario, las fuerzas emergentes tras la etapa post-Gadafi, desde liberales hasta islamistas, presentan una endémica división y debilidad, ensombrecida, además, por la creciente presencia de Daesh (el autodenominado Estado Islámico) en suelo libio.

No menos importante, cabe recordar, es que esta encarnecida lucha por el poder político y, por extensión, económico no es del todo ajena al reparto del botín. Esto es, quien controle el país dominará también su riqueza petrolera, que equivale a unos ingresos anuales de “50.000 millones de dólares”.

El caos actual, como se observa, no sólo afecta a la pacificación y estabilización del país magrebí, sino que también amenaza a los países de su entorno. Si el caso de Mali fue notorio, el tunecino no ha dejado de sufrir las embestidas del terrorismo yihadista procedente, en buena medida, del colapsado Estado libio.

En síntesis, el texto de Jon Lee Anderson, corresponsal de la prestigiosa revista The New Yorker, va mucho más allá de las crónicas de la guerra en Libia, ofreciendo también unas frescas pinceladas sobre su sociedad, historia, economía, régimen político, acción exterior y, en particular, actual encrucijada.

Cuando en el plazo de unas semanas, entre diciembre de 2010 y enero de 2011, se sucedían las incesantes manifestaciones de protestas contra el régimen tunecino de Ben Ali, la inquietud se apoderó de la liga de los autócratas árabes.

Muammar al-Gadafi fue uno de los primeros miembros de ese club en manifestar, públicamente, su preocupación por la dimensión regional que podían adquirir los acontecimientos que tenían lugar en el vecino país.

De hecho, desde el primer momento expresó su apoyo al tambaleante presidente tunecino para luego, ante su irreversible caída, rectificar y aceptar —al menos nominalmente— la voluntad del pueblo tunecino.

Sin duda, tan rápido viraje se debió a su conocida astucia para adaptarse a las nuevas situaciones y, en particular, al intento de neutralizar el temido contagio en su propio país.

Pero todos los esfuerzos y argucias del poder fueron vanos. La represión de las protestas no cumplió con la tradicional función de acallarlas como en ocasiones anteriores; por el contrario, sólo contribuyó a retroalimentarlas durante su primera fase de ascenso, a semejanza de lo que sucedió en otros países árabes.

La barrera del miedo había sido rebasada y no había vuelta atrás. Precedida por la mencionada caída de Ben Ali y, a continuación, por la de Mubarak en Egipto, se inició la contestación política en Libia. Parecía que había llegado el turno al Hermano Líder, después de 42 años ininterrumpidos en el poder.

A propósito de estas longevas dictaduras, Jon Lee Anderson pregunta “¿Cuál es el momento adecuado para irse?” y seguidamente advierte que, por lo general, la historia muestra que suele ser “demasiado tarde”. A lo que cabe apuntar que, en realidad, la idea de abandonar el poder no está prevista en la agenda de los dictadores.

Es más, en no pocos casos, en las autocracias árabes se ha instaurado una sucesión familiar en el poder, no sólo en las monarquías, donde está institucionalizada la sucesión, sino también en las repúblicas. Siguiendo la estela de la dinastía Kim en Corea del Norte, Hafez al-Assad se aseguró antes de morir (2000) que su hijo Bashar tomara el relevo en el poder. Semejantes intentos se vieron frustrados por las revueltas árabes en Egipto y en Libia.

En la Libia de Gadafi se entremezclaron algunas de las características de las petromonarquías del Golfo (escasa población, ingentes recursos energéticos y economía rentista) y de las repúblicas árabes (presidencialismo autoritario y nacionalismo de tintes socializantes, según el pensamiento de Gadafi publicitado en su Libro Verde).

Denominador común de ambas formas estatales ha sido, junto al autoritarismo, el nepotismo y el neopatrimonialismo. Prácticas de gobierno que han labrado, a su vez, un importante vacío institucional (cualquier hijo de Gadafi podía sortear o rebasar la autoridad de un ministro); además de la extrema debilidad de su sociedad civil.

La actual fragmentación política del país no es precisamente ajena a su longeva dictadura, con la sistemática proscripción de partidos políticos y movimientos sociales; unido a la persecución de toda disidencia u oposición, que evitó la formación de una élite política o potencial liderazgo.

En consecuencia, a esta carencia de sociedad e instituciones civiles, se suma la ausencia de una fuerza o coalición política predominante, que lidere la transición y la reconstrucción posbélica del país. Algo que no parecieron prever quienes diseñaron y alentaron la intervención de la OTAN.

Por el contrario, las fuerzas emergentes tras la etapa post-Gadafi, desde liberales hasta islamistas, presentan una endémica división y debilidad, ensombrecida, además, por la creciente presencia de Daesh (el autodenominado Estado Islámico) en suelo libio.

No menos importante, cabe recordar, es que esta encarnecida lucha por el poder político y, por extensión, económico no es del todo ajena al reparto del botín. Esto es, quien controle el país dominará también su riqueza petrolera, que equivale a unos ingresos anuales de “50.000 millones de dólares”.

El caos actual, como se observa, no sólo afecta a la pacificación y estabilización del país magrebí, sino que también amenaza a los países de su entorno. Si el caso de Mali fue notorio, el tunecino no ha dejado de sufrir las embestidas del terrorismo yihadista procedente, en buena medida, del colapsado Estado libio.

En síntesis, el texto de Jon Lee Anderson, corresponsal de la prestigiosa revista The New Yorker, va mucho más allá de las crónicas de la guerra en Libia, ofreciendo también unas frescas pinceladas sobre su sociedad, historia, economía, régimen político, acción exterior y, en particular, actual encrucijada.